![]() В журнале «Пчеловодство» (№2, 2003) опубликована интересная статья А.И.Касьянова «Биология обогрева пчелиного гнезда». С некоторыми ее положениями не согласился В.Г.Жаров. У меня есть свои соображения на эту тему.

В журнале «Пчеловодство» (№2, 2003) опубликована интересная статья А.И.Касьянова «Биология обогрева пчелиного гнезда». С некоторыми ее положениями не согласился В.Г.Жаров. У меня есть свои соображения на эту тему.

А.И.Касьянов правильно считает, что неправомерно приписывать выработку тепла только пчелам центральной части клуба. С помощью формулы Ньютона-Рихмана он показывает, что его количество, выделенное одной пчелой в центре клуба, в три раза больше, чем особью на его поверхности. Используя эту же формулу, В.Г.Жаров показал, что в морозы особи наружного слоя корки клуба должны вырабатывать тепла больше, чем насекомые теплового центра. Затем он отверг свой вывод, как заведомо ложный, утверждая, что основные производители тепла — активные пчелы, находящиеся в благоприятных условиях, то есть в центральной части. Он предлагает ученым провести дальнейшие исследования. Его сомнения не беспочвенны.

Дело в том, что В.Е.Савицкий в свое время показал, что расчеты по формуле Ньютона-Рихмана дают сильно завышенные результаты. В частности, теплоотдача пчелы вне клуба в 19 раз больше, чем в клубе. Эта цифра говорит о целесообразности собирания семьи в клуб на зиму. В.Е.Савицкий предположил, что пчелиный клуб — это пористая система с внутренними источниками тепла, которая по своим терморегуляторным возможностям должна быть аналогичной гомойтермному организму, который в определенном температурном интервале стремится поддерживать обмен веществ, а следовательно, и теплоотдачу на более или менее постоянном уровне, изменяя теплоотдающую площадь поверхности. Он также сделал вывод, что в отношении теплоотдачи зимующая семья должна подчиняться закону Рубнера: у сильных семей, где отношение площади поверхности клуба к его объему меньше, чем у слабых, теплоотдача сравнительно меньше. Действие этого закона нашло отражение в таблице 2 статьи А.И.Касьянова, хотя прямо об этом не сказано.

П.Г.Москаленко установил, что корку клуба формируют пчелы с лучше развитым жировым телом и яичниками. Он предположил, что для компенсации больших тепловых потерь они продуцируют больше тепла. Делать это они могут не только за счет поедания меда, но и растрачивая запасы своих питательных веществ («Пчеловодство» №12, 1987). А.Ф.Семененко, проанализировав данные исследований К.И.Михайлова, О.С.Львова, Т.С.Ждановой и Г.А.Аветисяна, пришел к выводу, что основные производители тепла в клубе — пчелы корки, составляющие от 45,7 до 66,7% от общего количества особей в каждой улочке, у которых на 26–62% больше каловая нагрузка (ж-л «Пчеловодство» №2, 1989). А.Д.Трифонов на основе проведенных им расчетов сделал вывод, что температура в центре клуба больше, чем на его поверхности, не потому, что находящиеся там насекомые выделяют больше тепла, а потому, что здесь действует закон теплообмена. Практика показывает, что расход корма в центральных улочках всегда меньше, чем в крайних («Пчеловодство» №1, 1998). Я считаю, что аргументы этих авторов достаточно убедительны.

В.Г.Жаров тонко заметил, что уподоблять клуб пчел вороху влажного зерна не совсем корректно, так как в клубе происходит регулирование температуры в зависимости от изменений внешней среды. Кроме того, особи в его центре располагаются более свободно, чем в корке, поэтому эффект их взаимного обогрева здесь проявляется значительно слабее. Хотя пчелы в клубе, по словам А.И.Касьянова, ведут себя как типичные пойкилотермы и им свойственно повышать уровень обмена веществ с повышением температуры, но это их свойство в центре клуба нейтрализуется повышенным содержанием углекислого газа, что легко доказать основываясь на диффузионной теории Крога.

А.И.Касьянов пишет, что когда возможности снижения потерь тепла за счет сжатия клуба исчерпаны, а наружная температура продолжает понижаться, то температурный режим семьи восстанавливается повышением тепловыделения за счет увеличения расхода корма. Это верно, но что происходит в это время с клубом, он не раскрыл. А происходит следующее. В связи с увеличением расхода меда у пчел возникает повышенная потребность в кислороде для его окисления и для дыхания, то есть требуется все больше свежего воздуха. При максимальном сжатии поступление его в клуб ограниченно, ограничен и вынос все большего количества углекислого газа, выделяемого пчелами. Это заставляет клуб расширяться, что и отметил В.Г.Жаров по данным Т.Г.Харченко. Это происходит и в других случаях: при необходимости перехода клуба на новые участки сотов с запечатанным медом, при снижении температуры в центре клуба до критической (14°С), при периодической внутриклубовой вентиляции и во время принудительной вентиляции гнезда для удаления избытка углекислого газа. В.Г.Жаров не совсем прав, говоря, что клуб целенаправленно изменяет свою структуру для снижения потерь тепла. Для сжатия такие утверждения верны, а для расширения — нет.

А.И.Касьянов пишет, что пчелы в корке сидят спокойно, но долго оставаться так не могут. Они вынуждены пробиваться в теплую зону, где можно пополнить запасы корма. Повышенная концентрация углекислого газа заставляет их двигаться обратно к поверхности клуба, где холодно. Это происходит вопреки тому, что они обычно стремятся мигрировать в теплое место. Создается впечатление, что пчелы корки постоянно снуют туда-сюда. Такое явление не соответствует действительности. Кроме того, возникает вопрос: почему для пчел, находящихся постоянно в тепловом центре, повышенная концентрация углекислого газа — комфортная среда, а для пчел корки — угнетающая? В.Паршиков считает, что пчелы из центра клуба не могут переместиться в корку из-за их неполноценности: они поздно родились, осенью не могли облететься, не смогли нарастить жировое тело, а особи корки не могут переместиться к центру из-за их оцепенения. Он делает вывод, что особи, занявшие определенное место осенью, не меняют его до весны («Пасека России» №9, 2004). Возможно, частично он прав, но относительно пчел корки его слова не соответствуют действительности, так как запасенного в зобике меда насекомому хватает примерно на 30 дней.

Считаю, что расположенные в этой зоне насекомые, особенно в верхней ее части, не могут пробиться внутрь клуба в любое время, тем более при максимальном его сжатии. Известно, что пчелы в нем периодически поднимают температуру до 25°С. При этом клуб расширяется и переходит на новые участки сотов с запечатанным медом. Одновременно происходит и удаление излишков углекислого газа. Вот в это время часть пчел корки, у которых запасы меда на исходе, переходят ближе к корму, согреваются и наполняют зобики кормом, затем они могут вернуться на место, которое соответствует их физиологическому состоянию. После этого пчелы успокаиваются. По мере охлаждения клуб постепенно сжимается, и при снижении температуры в центре клуба до 14°С пчелы вновь возбуждаются и происходит то, что описано выше (И.Халифман, 1952; М.Мачичка, 1988). По данным В.А.Гайдара («Пчеловодство» №10, 1993), пики температуры внутри клуба наблюдаются через 10–19 ч в зависимости от наружной температуры. Сказанное В.Паршиковым в какой-то степени верно по отношению к пчелам верхнего слоя корки, которые при попытке пробиться внутрь клуба часто срываются, падают на дно и там замерзают. Они составляют основную массу зимнего подмора (А.Ф.Семененко «Пчеловодство» №3, 1989).

Н.В.РЕШЕТНИКОВ

г. Уфа

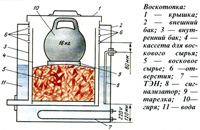

Усовершенствовал воскотопку…

нояб 12, 2017

Перерабатываем восковое сырье (1)…

дек 3, 2014

Монофлерные меды России и их идентификац…

нояб 13, 2015

Медведь пришел на пасеку - 1…

окт 30, 2014

Хоуминг маток медоносной пчелы…

окт 22, 2014

Неэффективность роевой системы пчеловодс…

окт 21, 2019

Робиния

янв 23, 2024

«Верим, что к «американскому» концу мы н…

мая 3, 2016

Решаю проблему зимовки…

дек 30, 2017

Советы Ш. Дадана желающим связать себя с…

мая 21, 2014

Пчелы, магнетизм и электричество…

мая 27, 2014

К чему может привести борьба с роением (…

окт 27, 2016

Размышления о стандарте на мед…

мая 2, 2015

Варроатоз на пасеке

дек 24, 2021

Фенолог В.А.Батманов пчеловодам Урала…

апр 18, 2017

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":