![]() Согласно последним представлениям (Г.Д.Билаш и др., 1999; В.И.Лебедев, 1999) в годичном цикле жизнедеятельности пчелиной семьи в условиях средней полосы Европейской части России выделяют шесть периодов роста и развития. Продолжительность каждого зависит от исходной силы семьи и темпа ее роста.

Согласно последним представлениям (Г.Д.Билаш и др., 1999; В.И.Лебедев, 1999) в годичном цикле жизнедеятельности пчелиной семьи в условиях средней полосы Европейской части России выделяют шесть периодов роста и развития. Продолжительность каждого зависит от исходной силы семьи и темпа ее роста.

Первый период — период смены перезимовавших пчел на молодых весенних — в кондиционной по силе семье продолжается 30–35 дней после выставки ее из зимовника и массового очистительного облета. Рабочие особи в это время характеризуются минимальной массой тела и наименьшим количеством запасных питательных веществ в нем; биологический потенциал их для выполнения всех без исключения функций ограничен; количество расплода минимальное. По многолетним наблюдениям, в условиях Республики Башкортостан этот период в основном заканчивается к 5–10 мая.

Во втором периоде — периоде интенсивного роста (начало первой — конец второй декады мая) — количество выращиваемого расплода благодаря более высокой (в 3,5 раза) выкармливающей способности молодых пчел (Г.Ф.Таранов, 1961) увеличивается. Благоприятствуют этому и относительно хорошие внешние погодные и медосборные условия: цветущие клен остролистный, одуванчик, сурепка, акация желтая, садовые и другие культуры в достатке обеспечивают пчел пыльцой и нектаром. Матки развивают высокую яйценоскость, кормилицы обильно снабжают личинок молочком и медоперговой смесью. В результате семьи интенсивно развиваются и быстро достигают силы 8–10 улочек. По завершении указанных процессов биологически допустимо использовать семьи для вывода маток, получения прополиса и воска. Рекомендуемое время репродукции маток соответствует потребностям производства. Результаты опытов 1995–1998 гг. указывают, что кондиционных маток без учета внешних (погодные условия, поступление свежего корма и др.) и внутренних (сила семей, кормовые запасы, стимулирующие подкормки и др.) факторов вырастить невозможно.

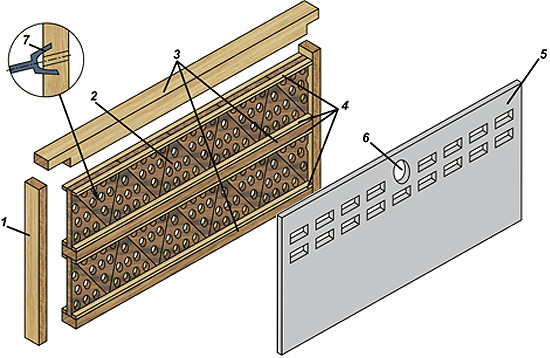

В первой декаде мая в гнездах появляются крупинки прополиса. К этому времени среднесуточная температура воздуха превышает 8°С, что стимулирует развитие растений, продуцирование ими смолистых веществ. Поэтому со второй декады мая целесообразно использовать пчелиные семьи для сбора этого ценного продукта. Важно отметить, что сохранение в последующем прополисосборников в гнезде не сказывается отрицательно на росте, развитии и продуктивности пчелиной семьи.

Восковыделение и строительство новых сотов находятся в тесной зависимости от количества поступающих в гнездо нектара и пыльцы. По данным В.И.Лебедева (1993), воскопродуктивность пчел коррелирует со сбором пыльцы (rm=0,585±0,014) и запасами перги в гнезде (rm=0,617±0,043), что связано со значительным расходом белка на выделение воска, а также приносом нектара (rm =0,697±0,054) и выращиванием расплода (rm=0,737±0,124). Вышеизложенное позволяет считать оптимальным для получения воска в условиях Республики Башкортостан период в границах между второй декадой мая и началом августа (около 80 дней). Пик продуцирования приходится на время главного медосбора, когда в семье накапливается максимальное число физиологически молодых особей с развитыми восковыделительными железами и наблюдается обилие корма в природе и гнезде. За этот небольшой срок семьи отстраивают до 65% сотов от общего числа отстроенных. С окончанием медосбора работа прекращается до весны следующего года.

В третьем периоде — периоде накопления резерва бездеятельных пчел (примерно вторая декада мая — конец третьей декады июня) — темп прироста печатного расплода несколько снижается; рост семьи длится до достижения ею силы 5–6 кг. В гнезде постепенно накапливаются молодые особи, не привлекающиеся для выкармливания расплода и других внутриульевых работ. Они и есть рабочий резерв. Их энергию можно эффективно использовать для получения пыльцы, маточного молочка, пчелиного яда-сырца и производства новых семей (отводков, пакетов).

В третьем периоде при отсутствии медосбора семья претерпевает качественные изменения: повышается средний календарный возраст пчел, накапливается много молодых обитательниц улья (из-за разрыва между яйценоскостью матки и числом пчел-кормилиц), значительно возрастает их удельная масса в общей структуре семьи, увеличивается средняя продолжительность жизни и уменьшается средний физиологический возраст рабочих особей. Важно это и для проявления инстинкта естественного размножения (роения) в плане создания предпосылок эффективной работы роевых пчел на новом месте. Преобладание числа пчел-кормилиц над числом личинок обеспечивает резкое повышение уровня кормления последних.

В Уральском регионе в мае — июне цветет основная часть пыльценосов и происходит наибольший сбор пыльцы (обножки). Известно, что масса поступающей пыльцы и количество выращиваемого расплода находятся в тесной зависимости. Периоды максимального приноса пыльцы и максимального выращивания расплода совпадают. Число молодых личинок существенно влияет на запасы перги в гнезде (rm=–0,592±0,271), поскольку пчелы-кормилицы интенсивно потребляют этот белковый корм. В Уральском регионе оптимальный период отбора пыльцы и маточного молочка тянется примерно 45 дней: начинается с середины мая и заканчивается до наступления главного медосбора. Установлено, что отбор части пыльцы из кондиционных семей в оптимальный период выращивания расплода не влияет отрицательно на их дальнейший рост, развитие и продуктивность, но способствует увеличению числа пчел-сборщиц на 16,5–38,2%. Напротив, у слабых семей замедляются рост и развитие, достоверно (Р>0,999) снижается продуктивность. Между массой отобранной пыльцы и количеством выращенного расплода выявлена прямая, средней силы положительная связь (rm=0,412±0,371). Во время главного медосбора (июль) и после его окончания (август) отбор пыльцы прекращают, чтобы не снизить медопродуктивность пчелиных семей и не ухудшить результаты зимовки (В.И.Лебедев, А.С.Яковлев, 1995).

Получать яд (апитоксин) целесообразно от семей силой не менее 2,5 кг, находящихся во втором периоде развития. Оптимальное время — за 35–40 дней до начала главного медосбора (3 отбора через 12–15 дней) и после его окончания в конце июля — начале августа один раз, когда семьи в значительной степени состоят из старых летных пчел, обреченных на гибель в ближайшее время. Интервал между процедурами отбора яда обусловлен сроками максимального накопления секрета в резервуарах ядовитых желез, темпами выращивания очередных поколений пчел и продолжительностью их жизни. Семьи, предназначенные для вывода маток, использовать одновременно и для производства дополнительной продукции не следует; не рекомендуется также подвергать такой процедуре в осеннее время пчел, идущих в зиму.

За счет резерва бездеятельных особей (третья декада мая — первая декада июня) формируют предназначенные для разных целей отводки и пакеты. Оптимальный срок получения отводков и пакетов определяется продолжительностью и интенсивностью главного медосбора. При этом принимают во внимание время, необходимое на развитие пчелы (21 день), среднюю продолжительность жизни в активную пору (30 дней) и медосборные условия. Формирование отводков и пакетов — эффективный противороевой прием.

Семьям, от которых получают продукты пчеловодства, маток и отводки, весной создают комплекс условий для интенсивного роста и развития: обеспечивают достаточным количеством доброкачественных кормов, особенно белковых. Полноценное белковое питание необходимо молодым пчелам для развития восковыделительных, аллотрофических и ядовитых желез.

С наступлением главного медосбора семья вступает в четвертый период — период энергичного запасания корма на зиму. В это время матки сокращают яйценоскость, снижается численность выращиваемого расплода, уменьшается сила семьи (до 9–11 улочек, или 2,0–2,5 кг) из-за повышенного износа и отхода пчел-фуражиров. Функции рабочих особей подчинены главной задаче — сбору нектара и его переработке.

Одна из основных особенностей общественного образа жизни медоносных пчел — совместная систематическая заготовка корма. Кормовые запасы в гнезде — залог жизнеспособности сообщества.

Изучение вопросов развития пчелиных семей в связи с их производственным назначением проводили на фоне типичной для условий Башкортостана естественной кормовой базы. В 1998 г. в шести районах республики, различающихся медосборными условиями, установили кондиционные семьи на весы. По данным контрольных ульев, количество собранного за сезон меда по месяцам распределилось следующим образом (%): в июне — 5,5 (lim 1,2–8,7), в июле — 81,8 (lim 73,3–92,4), в августе — 12,7 (lim 1,7–25,5). Из этого следует, что основной запас (от 73,3 до 92,4%) корма, крайне необходимого для существования семьи в холодный (осенне-зимне-весенний) период, она заготовляет за сравнительно непродолжительный промежуток времени — 30 июльских дней. Бóльшая часть меда, собираемого в июне и августе, расходуется на текущее питание самих пчел и расплода. Эволюция медоносной пчелы проходила под активным влиянием двух факторов: максимальной заготовки кормов летом, в короткий период цветения главных медоносов, и экономного их потребления в холодный период года. Способность семей активно заготовлять максимальное количество углеводного корма за непродолжительный период времени обеспечила исторический успех вида.

В конце июля — начале августа в Уральском регионе наступает пятый период — период подготовки к зимовке, который завершается последним, очистительным облетом молодых пчел в середине октября.

Прекращение выращивания расплода и образование клуба знаменуют вступление в шестой, завершающий период годичного цикла жизнедеятельности пчелиной семьи — зимовку. Он характеризуется полным отсутствием расплода в течение пяти-шести месяцев, резким снижением интенсивности обмена веществ в организмах пчел, использованием накопленных кормовых запасов. Расход последних тем больше, чем хуже условия зимовки. С началом выращивания расплода в конце зимы — начале весны годичный цикл роста и развития пчелиной семьи возобновляется.

При комплексном использовании семей основную продукцию (маток, продукты пчеловодства и новые семьи) биологически целесообразно производить во втором, третьем и четвертом периодах годового цикла развития. Оптимальный период получения дополнительной продукции 35–40 дней до начала главного медосбора.

М.Г.ГИНИЯТУЛЛИН,

В.И.ЛЕБЕДЕВ, А.М.ИШЕМГУЛОВ

БГАУ, г. Уфа

НИИ пчеловодства, г. Рыбное

Центр по пчеловодству и апитерапии, г. Уфа

Пчелиный «спецназ»

июль 18, 2016

Хронический ринит и яд пчелы…

июль 13, 2021

Влияние БАД на содержание некоторых хими…

июль 8, 2014

Пчеловодство Австрии

окт 27, 2015

Я — начинающий пчеловод…

мая 18, 2015

Породообразовательный процесс в пчеловод…

июль 15, 2023

Улей, в котором пчелы не роятся…

окт 3, 2014

Снова о рамках (5)

янв 7, 2015

Покраска пчеловодного инвентаря…

авг 19, 2014

Воздухообмен в ульях зимой…

дек 16, 2014

Лицом к прошлому

фев 9, 2017

История НИИ пчеловодства. Ф.А.ТЮНИН, Л.И…

фев 15, 2017

Роение и вывод маток

июль 13, 2015

Среда для культивирования гнильцов…

окт 20, 2015

На вереске

мая 30, 2014

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":