Содержание журнала "Пчеловодство" № 7 2017

«Пчеловодство — одна из ключевых отраслей сельского хозяйства Республики Бурятия. В настоящее время его главное направление опылительно-медовое», — обращают внимание А.С.Максимов и С.Г.Лумбунов. Они информируют о состоянии, проблемах и перспективах пчеловодства в республике, предлагают пути решения некоторые проблем отрасли.

«Деревня Колмогорово в Красноярском крае находится на левом берегу реки Енисей. Географическое положение — 59°15’ с.ш. Ночи здесь холодные, уже в августе небо расцвечивается северным сиянием. Зимой стоят морозы около –40…–50°С, и держатся они свыше 2–3 месяцев, из-за чего воробьи вымерзают полностью. Снова птицы появляются года через три из более теплых краев», — сообщает О.Подгорнов. Автор рассказывает, как в таких климатических условиях удается содержать пчел.

Микроструктуру и изменчивость массы средней кишки рабочих пчел изучали Е.К. и М.Д.Еськовы, А.С.Роженков.

О морфологических особенностях летательного аппарата среднерусских и карпатских пчел пишут А.Г.Маннапов, В.Н.Косарев и А.С.Скачко. Вы узнаете пчелы какой породы способны использовать источники медосбора, удаленные на значительно большее расстояние от пасеки.

«Для успешного сохранения генофонда популяций пчел необходимо владение информацией об уровне его генетической изменчивости», — замечают Р.А.Ильясов, А.В.Поскряков и А.Г.Николенко из Института биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН. Они пишут о возможностях молекулярно-генетических и биохимических методов оценки таксономической принадлежности семей пчел.

В Каменском районе Пензенской области 10 июля 2017 г. состоялся региональный конкурс «Лучший по профессии», в рамках которого присутствовала и номинация «Лучший пчеловод». В турнире профессионального мастерства участвовали пасечники из 23 районов. Они соревновались в знаниях и навыках. Теоретический блок был представлен тестовыми заданиями. В практической части участники продемонстрировали сноровку в сбивании пчелиной рамки, натягивании проволоки на рамку, наващивании рамок и прикатыванию вощины.

М.К.Симанков предлагает использовать спутниковые интерактивные карты, размещенные в Интернете на картографическом сервисе Google Maps, для изучения кормового участка пасеки: «Теперь, имея доступ к Интернету, можно увидеть свою пасеку и окружающую ее территорию со спутника. На этих фотографиях хорошо видны дороги и населенные пункты, сохранена натуральность объектов съемки: цвет, форма водоемов, полей и лесов. Кроме этого, сервис имеет приложение «Калькулятор для расчета площадей, длины и расстояний по картам Google». Оно содержит соответствующие инструменты для измерения расстояний между объектами, площади земельного участка, в том числе кормового, радиусом 2 км».

Морфофенотипические критерии высокорезистентных к варроатозу медоносных пчел выявили М.М.Ивойлова, А.З.Брандорф и А.А.Семакина.

Наверняка всем, у кого есть пасека, будет полезно ознакомиться с материалами рубрики «Страница пчеловода-любителя».

«Подавляющее большинство ученых отмечают ежегодное увеличение гибели пчел. Отход пчелиных семей происходит как в активный период времени — весной, летом, осенью, так и в неактивный — зимой», — обращают внимание А.В.Королев, Е.В.Неделькина и В.В.Золотарев. Они изучали возможные закономерности, которые могли привести к массовой гибели пчел в зимне-весенний период 2017 г. в некоторых регионах России, для этого собрали данные об отходе пчелиных семей за это время и провели анализ. Материалом служила информация от пчеловодов, пасеки которых находились рядом с посевами подсолнечника. О том, к каким выводам пришли авторы, вы узнаете из публикации «И снова гибель пчел».

«Внимательные пчеловоды замечали, что если во время осмотра семей начинается моросящий дождь, то все пчелы быстро прячутся в межрамочное пространство», — пишет В.Ф.Хоменко. В последнее время при осмотре семей в теплое время года вместо дымаря находчивый пасечник использует ручной опрыскиватель емкостью 1,5 л: «При его применении пчелы более организованно, чем при воздействии дыма, уходят в межрамочное пространство улья и при этом не взлетают. Учитывая, что активное применение дыма для усмирения пчел ухудшает качество меда, предложенный способ является первым шагом к освоению органического пчеловодства».

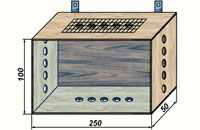

В.В.Кривчиков уже много лет использует садок — сплошной изолятор на 2 рамки, конструкцию которого описал в ж-ле «Пчеловодство» (№4, 2006): «основное достоинство садка состоит в том, что для формирования в нем нуклеуса нужно минимальное количество пчел и расплода».

В том, что свищевые матки не хуже роевых и искусственно выведенных, убедился Г.Ш.Чинакаев. «Теперь при организации отводков и нуклеусов все чаще использую свищевых маток», — резюмирует автор.

«Не спешите выбрасывать старых маток», — призывает С.М.Гончаров и приводит несколько вариантов их использования. «При работе с пчелами нет мелочей, поэтому она должна быть продуманной и рациональной. Каждое действие должно приносить пользу и способствовать улучшению конечного результата. Выбрасывая преждевременно старых маток, пчеловод обрекает себя на потери продукции и терпит убытки», — считает рачительный пасечник.

Советы по организации зимовки пчел в помещении дает А.А.Белозеров.

Парной расстановке ульев посвятил свою статью П.П.Житников.

О преимуществах дисистемной технологии пишет И.С.Кулагин.

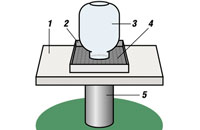

Об оптимизации инструментального осеменения пчелиных маток рассказывает Т.А.Усенко.

Диких пчел, обитающих в лесах около реки Ловати, исследовал А.Селицкий.

Читайте на страницах рубрики «Инвентарь и оборудование» окончание публикации С.Глебского «Акустический контроль».

Свойства меда и сотов, необходимые для конструирования комплексного агрегата, изучали Р.А.Мамонов, А.М.Афанасьев и М.Ю.Афанасьев из Рязанского агротехнологического университета им. П.А.Костычева.

Органолептические и физико-химические показатели донникового меда оценили Л.А.Бурмистрова с соавторами из НИИ пчеловодства.

Н.В.Будникова, Л.В.Репникова и Л.А.Бурмистрова (НИИ пчеловодства) определили содержание витамина А в продуктах пчеловодства: воске, цветочной пыльце, маточном молочке и трутневом расплоде.

О молочнокислых пробиотических бактериях в меде пишут Л.Р.Гайфуллина, Е.С.Салтыкова и А.Г.Николенко из Института биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН.

Из материала Н.В.Ульянича «Лечимся пыльцой» вы сможете узнать, как правильно применять этот продукт пчеловодства при различных заболеваниях. А М.Филонов посвятил свою статью использованию меда в дерматологии.

Морфологические исследования Apis mellifera на территории Японии провели К.Гото, В.Р.Туктаров и В.Н.Саттаров.

Об исследованиях египетского ученого А.Г.Хегази информирует М.Сколов.

Наверняка заинтересует читателей публикация М.Филонова «Почему пчелы жалят?».

Каждому свое

дек 11, 2015

Пути увеличения производства меда…

авг 9, 2022

Новое в повышении продуктивности пчел…

дек 6, 2022

Особенности рациональной кочевки…

июнь 17, 2015

Электропроводка пасечных построек…

апр 20, 2018

Неслужебные интересы

фев 12, 2017

Изучение цветового зрения маток медоносн…

янв 30, 2015

Адаптогенные свойства препарата на основ…

мая 21, 2016

Еще раз о пчелином воровстве…

авг 16, 2020

Зимовка пчел на сокращенном числе рамок…

сен 10, 2017

Набирайтесь опыта (окончание)…

апр 1, 2018

Углубленное деление семей по М.Л.Цветков…

мая 14, 2015

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":