![]() Генетическая гетерогенность лежит в основе гомеостаза популяций как растительных, так и животных организмов. Классическая генетика популяций характеризует их генетическую структуру двумя параметрами: частотой генов и частотой генотипов. У растений, где проблема структуры популяции разработана лучше, она названа экоэлементной [3]. Экоэлементы рассматриваются как первичные групповые образования в пределах популяции, с которыми оперирует естественный отбор. Обсуждая структуру популяций у животных, чаще используют термин «морфа» [2]. По Дж.Гексли, морфы представляют собой генетические варианты, сосуществующие в популяции и находящиеся во временном или постоянном равновесии [4]. Морфизм пчел способствует приспособлению популяционно-видовых систем к условиям внешней среды и конкретному типу медосбора [1].

Генетическая гетерогенность лежит в основе гомеостаза популяций как растительных, так и животных организмов. Классическая генетика популяций характеризует их генетическую структуру двумя параметрами: частотой генов и частотой генотипов. У растений, где проблема структуры популяции разработана лучше, она названа экоэлементной [3]. Экоэлементы рассматриваются как первичные групповые образования в пределах популяции, с которыми оперирует естественный отбор. Обсуждая структуру популяций у животных, чаще используют термин «морфа» [2]. По Дж.Гексли, морфы представляют собой генетические варианты, сосуществующие в популяции и находящиеся во временном или постоянном равновесии [4]. Морфизм пчел способствует приспособлению популяционно-видовых систем к условиям внешней среды и конкретному типу медосбора [1].

Среди типов морфизма выделяют так называемый «непрерывный», обусловленный большим числом генов, когда четкие различия между морфами стираются и могут быть выявлены лишь с помощью специальных методов анализа.

Нами был выбран метод Уорда [5], объединяющий объекты в кластеры по критерию минимума внутрикластерной дисперсии. Именно он, с нашей точки зрения, адекватен в задаче выделения в пределах популяции генетически однородных групп особей. Действительно, если представить, что в них объединены генотипически сходные пчелы, то из двух основных источников фенотипического разнообразия — различия генотипов и различия условий среды, действующим останется только один — модификационная изменчивость. Внутрикластерная дисперсия окажется при этом минимальной.

В осенний период для исследования были взяты пробы пчел с трех пасек (станицы Нововеличковская, Новотиторовская, Пластуновская) Динского района Краснодарского края по 50 особей с каждой.

В осенний период для исследования были взяты пробы пчел с трех пасек (станицы Нововеличковская, Новотиторовская, Пластуновская) Динского района Краснодарского края по 50 особей с каждой.

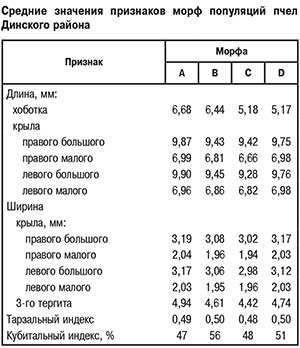

Для выявления структуры каждой из трех изучаемых популяций встал вопрос их сравнения. Для этого требовалось определить список морфометрических признаков, подлежащих учету. Особи пчел достоверно различаются по следующим параметрам: длина хоботка; длина и ширина левого и правого большого крыла; длина и ширина левого и правого малого крыла; ширина 3-го тергита и кубитальный индекс.

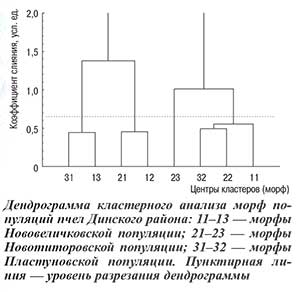

Главным результатом кластерного анализа стало установление сходства, гомологичности некоторых морф из разных популяций (рис.). Действительно, после разрезания дендрограммы по уровню около 0,6 усл. ед. выделяются группы сходных морф в составе: первая из Пластуновской популяции (31) и третья из Нововеличковской (13); первая — из Новотиторовской (21) и вторая — из Нововеличковской популяции (12); относительно самостоятельная третья морфа из Новотиторовской популяции (23); группа из всех трех популяций (32) (22) и (11).

Главным результатом кластерного анализа стало установление сходства, гомологичности некоторых морф из разных популяций (рис.). Действительно, после разрезания дендрограммы по уровню около 0,6 усл. ед. выделяются группы сходных морф в составе: первая из Пластуновской популяции (31) и третья из Нововеличковской (13); первая — из Новотиторовской (21) и вторая — из Нововеличковской популяции (12); относительно самостоятельная третья морфа из Новотиторовской популяции (23); группа из всех трех популяций (32) (22) и (11).

Таким образом, по итогам кластерного анализа в трех популяциях Динского района выделяется только четыре морфологически хорошо различимые группы пчел, некоторые из которых представлены не в одной, а в двух или даже трех различных искусственных популяциях. Ниже в тексте эти четыре морфы обозначаются буквами A, B, C, D. Нами приводится сводная таблица средних значений признаков морф популяций пчел Динского района (табл.).

В гомологичности ряда морф и находит свое отражение общность происхождения популяций пчел.

Нами были выявлены достоверные различия морф в популяциях, имеющих общее происхождение, но прошедших разное число поколений искусственного воспроизводства. Становится очевидной связь выявленной структуры популяций с адаптивными характеристиками пчел, их приспособленности к определенным условиям содержания. Действительно, искусственное воспроизводство этих популяций осуществлялось в различных условиях на трех пасеках района, где адаптивные преимущества могли получить разные генотипические варианты в пределах популяции.

И.А.МОРЕВ, Л.Я.МОРЕВА,

Л.С.АБРАМЧУК

АПИ-лаборатория

Кубанский государственный университет

Аннотация:

Проведен кластерный анализ морф популяции пчел центрального района Краснодарского края, выявлены достоверные различия в популяциях, имеющих общее происхождение, но прошедших разное число поколений и приспособленных к определенным условиям содержания.

Ключевые слова:

медоносная пчела, морфометрические признаки, морфизм, популяции, кластерный анализ.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бородачев А.В., Савушкина Л.Н. Сохранение и рацио- нальное использование генофонда пород медоносной пчелы // Пчеловодство. — 2012. — №4.

2. Ригер Р., Михаэлис А. Генетический и цитогенетический словарь. — М., 1967.

3. Синская Е.Н. Динамика вида. — М.; Л., 1948.

4. Huxley J. Evolution: the modern synthesis. — N.-Y., 1942.

5. Ward J. Hierarchical grouping to optimize an objective function // J. Amer. Statistical Association. — 1963. — V. 58.

Мед и иммунные заболевания…

июль 22, 2023

Пчелоудалитель с воронками…

янв 31, 2017

Пояснения и добавления …

сен 30, 2016

Фенологические характеристики шмелей…

июль 22, 2020

Возвращение роя в материнский улей…

июль 6, 2014

Сюрприз семьи №6

нояб 15, 2015

Феромоны медоносной пчелы (окончание)…

янв 31, 2015

Зимовка пчел — учись у природы…

авг 29, 2016

Генетическая паспортизация Apis mellifer…

июнь 16, 2020

Естественная конвекция в ульях…

сен 29, 2018

Ловлю рои в лесу

июнь 22, 2023

Грани пчеловодной культуры…

фев 1, 2018

Снятие роев (2)

мая 2, 2015

Факторы, определяющие распределение функ…

июнь 22, 2016

Использование роевых маточников…

июль 3, 2019

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":