![]() Проведенные ранее эпизоотологические исследования на пасеках тепличных хозяйств Московской области показали 100%-ное поражение варроатозом всех пчелиных семей. Как моноинвазия болезнь зарегистрирована у 19% семей, смешанная форма инфекции-инвазии — у 81%. Наиболее распространена смешанная инвазия — инфекция варроатоз — аскосфероз. Установлено, что на фоне варроатоза складываются благоприятные условия для развития инфекционных болезней пчел. Это связано с тем, что клещ варроа, питаясь гемолимфой взрослых пчел или расплода, инокулирует своим ротовым аппаратом, контаминированным различными микроорганизмами, возбудителей инфекционных болезней в гемолимфу, которые минуют все иммунные барьеры пчелы. Тем самым клещи вызывают глубокие нарушения в системе неспецифической природной устойчивости пчел к заразным болезням [1, 2, 3, 4].

Проведенные ранее эпизоотологические исследования на пасеках тепличных хозяйств Московской области показали 100%-ное поражение варроатозом всех пчелиных семей. Как моноинвазия болезнь зарегистрирована у 19% семей, смешанная форма инфекции-инвазии — у 81%. Наиболее распространена смешанная инвазия — инфекция варроатоз — аскосфероз. Установлено, что на фоне варроатоза складываются благоприятные условия для развития инфекционных болезней пчел. Это связано с тем, что клещ варроа, питаясь гемолимфой взрослых пчел или расплода, инокулирует своим ротовым аппаратом, контаминированным различными микроорганизмами, возбудителей инфекционных болезней в гемолимфу, которые минуют все иммунные барьеры пчелы. Тем самым клещи вызывают глубокие нарушения в системе неспецифической природной устойчивости пчел к заразным болезням [1, 2, 3, 4].

Цель исследований — изучить особенности проявления варроатоза в условиях теплиц.

Работу выполняли на пасеке СПК «Соревнование» г. Мытищи Московской области и на кафедре пчеловодства, рыбоводства, болезней пчел и рыб ФГБОУ ВПО МГАВМиБ.

Результаты опытов оценивали на основании состояния пчелиных семей (масса, количество расплода), клинического проявления варроатоза, изменений интенсивности инвазии, выживаемости пчелиных семей. До начала опыта, а затем через каждые 12 сут проводили зоотехнический учет и клиническое обследование семей. От каждой пчелиной семьи отбирали патологический материал (пчел, запечатанный расплод), в расплодных сотах фрагментарно вскрывали крышечки ячеек и в ячейках с куколками в возрасте серой груди определяли особенности размножения клещей варроа. Патологический материал исследовали в соответствии с инструкцией «Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве» (Рыбное, 2006).

Размножение клещей варроа в пчелиных семьях со слабой заклещенностью (2,13±0,75%)

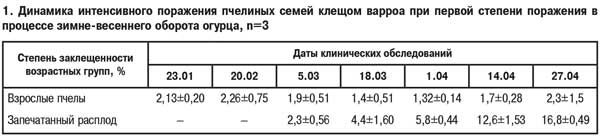

Начиная с постановки пчелиных семей в теплицу и до конца их жизнедеятельности в зимне-весеннем обороте огурца изучали динамику интенсивности инвазии, исследуя возрастную динамику развития инвазии в расплоде и на взрослых пчелах (табл. 1). Как показали результаты исследований, в январе и феврале клещи варроа не заходили в пчелиный расплод. Первые случаи наличия клещей в расплоде отмечены 5.03. В это время разница между показателями степени поражения разных возрастных групп пчел была незначительной. Так, в расплоде клещей оказалось на 21% больше, чем на взрослых пчелах. Вскрытие ячеек в возрасте куколок на стадии серой груди показало отсутствие потомства клещей в этот период. Самки в основном только заходили в расплод, но не размножались. В одной ячейке было отмечено наличие протонимф, но обычно в норме к этой стадии развития пчелы в ячейке должны быть молодые имаго самки и самцы клещей, поскольку все другие стадии развития не успеют достичь стадии имаго до выхода молодой пчелы из расплодной ячейки.

В пробах, взятых 18.03, в расплоде зарегистрировано в 1,9 раза клещей больше, чем в пробах от 5.03. Произошли существенные изменения в динамике показателей различных возрастных групп. В расплоде зарегистрировано клещей в 3 раза больше, чем на взрослых пчелах. Дружный заход самок-основательниц в расплодные ячейки был связан с вылетом пчел из теплицы и приносом в гнездо свежих нектара и пыльцы. При вскрытии ячеек с расплодом в возрасте куколок на стадии серой груди отмечено, что 54,4% клещей, зашедших в расплодные ячейки, не приступали к размножению. Из оставшихся только две самки дали полноценное потомство, в результате чего сформировались молодые самки и самцы. У остальных самок-основательниц при попытке размножения происходил сбой в развитии потомства, в результате чего оно не достигало стадии имаго.

В дальнейшем (1.04; 14.04 и 27.04) отмечали аналогичную тенденцию, то есть клещи дружно заходили в расплодные ячейки и пытались размножаться.

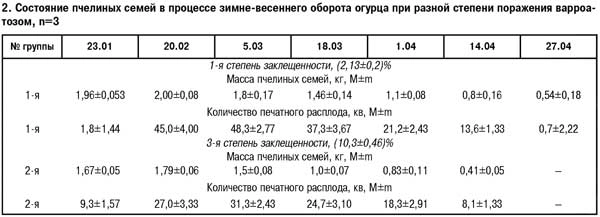

Изучение степени заклещенности различных возрастных групп показало быстрое нарастание данного показателя в семьях, которое не соответствовало действительному выходу молодых самок из расплода. В процессе зимне-весеннего оборота огурца, начиная с первой декады марта, численность пчелиных семей стала снижаться (табл. 2). Это объяснялось многими факторами: зимняя выставка пчелиных семей в теплицы и их активизация, замкнутое пространство лета пчел, резкие перепады ночных и дневных температур, повышенная влажность при высоких температурах, химические обработки растений против болезней и вредителей и др.

В результате к 18.03 численность пчелиных семей сократилась на 34,2%, а заклещенность оставшихся пчел, по подсчетам, стала 2,9%, то есть возросла на 36,2%. По данным зоотехнического учета, кроме снижения массы пчел в это время на 22,8% произошло сокращение печатного расплода (см. табл. 2). В последующем эта тенденция сохранялась: к 1.04 масса пчелиных семей сократилась на 18,9%, а количество расплода на 43,2% (по отношению к предыдущему показателю); к 14.04 — на 27,3 и 35,9%; к 27.04 — на 32,5 и 48,5% соответственно. К концу опыта масса семей снизилась в 3,6 раза по сравнению с первоначальной, а следовательно, заклещенность автоматически возросла до 7,7%, если считать, что число клещей осталось неизменным. Лабораторные исследования показали, что средняя заклещенность пчелиных семей к концу опыта стала 9,6%. Фактический прирост популяции клещей за время опыта (1,5 месяца размножения клещей в расплоде) составил 24,7% от первоначального. Это свидетельствовало о том, что размножение клещей варроа в условиях теплиц являлось неблагоприятным для популяции клещей с малой численностью.

Размножение клещей варроа в пчелиных семьях с сильной степенью поражения — (10,3±0,46)%

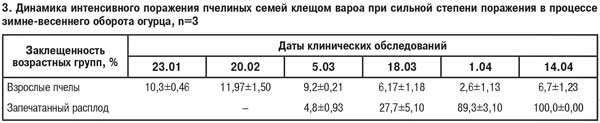

Как показали результаты лабораторной диагностики, до марта клещи варроа не заходили в расплодные ячейки (табл. 3). 5.03 зарегистрирована часть самок-основательниц, зашедших в расплодные ячейки, но не приступавших к размножению.

18.03 заклещенность взрослых пчел снизилась на 32,9%, а в расплоде возросла в 5,8 раза по сравнению с результатами от 5.03. Анализ репродуктивных возможностей клещей, зашедших в расплод, показал, что только 19,3% самок дали половозрелое потомство, а у 38,6% клещей регистрировали сбой в развитии потомства, в результате чего оно не могло достичь стадии имаго. В пораженных клещом варроа ячейках (57,9%) отмечена гибель расплода пчел.

1.04 заклещенность расплода возросла более чем в 3 раза по сравнению с предыдущими данными. Из общего числа зашедших в расплод самок 12,1% дали половозрелое потомство, у 33,6% отмечена задержка в развитии потомства клещей, 54,3% клещей не дали потомства из-за гибели расплода пчел.

14.04 отмечено 100%-ное поражение расплода. В 62,1% ячеек с самками-основательницами установлена гибель расплода пчел, 22,8% самок-основательниц не приступали к размножению, 1,5% самок дали только самцов, а 13,6% самок дали потомство с задержкой в развитии, которое не могло достичь имагинальной стадии.

В отличие от семей первой подопытной группы скорость сокращения силы семей во второй группе была более значительной. Так, к 18.03 снижение массы пчел произошло на 40,1%, а в первой группе — на 25,5% (см. табл. 2). К 14.04 численность семей снизилась в 4 раза по сравнению с исходными данными, что в 1,6 раза больше по сравнению с первой группой. И если пчелиные семьи первой группы в это время (14.04) сохраняли работоспособность, то семьи второй группы не работали на опылении и были расформированы.

Сравнительный анализ данных по воспроизводству потомства пчел в первой и второй группах показал, что на момент постановки пчелиных семей в модули теплицы во второй группе запечатанного расплода в семьях было в 5,2 раза больше, чем в первой (см. табл. 2). В семьях первой группы самой взрослой стадией расплода были предкуколки, а во второй — куколки с серой грудью и серым брюшком, то есть семьи второй группы зимовали более беспокойно и матки начали яйцекладку на 8–12 сут раньше, чем в первой. При сильной степени заклещенности большее число взрослых пчел, а затем и расплода было поражено клещами, которые активно питались на них для воспроизводства своего потомства. В результате в течение всего опыта семьи второй группы выращивали расплода значительно меньше, чем в первой, а следовательно, и масса пчелиных семей стала сокращаться быстрее, чем в первой группе. Патологические изменения расплода пчел имели максимальную степень выраженности: рождение пчел с различной степенью уродства вплоть до бескрылых; большое число самок-основательниц, встречающихся на пчелах и ползающих на запечатанном расплоде; погибшие, гниющие без запаха куколки в ячейках, большая гибель расплода, в ячейках которых находились клещи.

Все эти данные свидетельствовали о большой дополнительной нагрузке на пчелиные семьи, когда клещи варроа находятся в гнезде пчел. Чем больше заклещенность, тем труднее пчелиным семьям в условиях теплиц сохранить численность. При начальной заклещенности 10%-ное выживание пчелиных семей становилось невыполнимым сразу же, как только клещи активно начинали заходить в расплод.

Выводы

1. При сниженной резистентности пчелиных семей в условиях теплиц в составе гемолимфы развивающихся и взрослых пчел не достает элементов, оптимально стимулирующих переход самок варроа в активное репродуктивное состояние после осенне-зимней диапаузы.

2. Сокращение численности пчел в семьях в процессе зимне-весеннего оборота культуры автоматически способствует увеличению их заклещенности.

3. Сокращение количества расплода в пчелиных семьях приводит к увеличению степени его поражения.

4. Расплод пчел — источник питания клещей варроа, что приводит к сокращению продолжительности жизни нарождающихся пчел и еще большему снижению общей резистентности пчелиных семей.

5. В условиях теплиц клещи варроа активно приступают к размножению только при появлении свежего нектара и пыльцы, принесенных с медоносов.

6. В связи с широким распространением варроатоза пчел и его высокой контагиозностью заслуживают внимания ветеринарно-санитарные мероприятия, не допускающие первичной пораженности пчелиных семей при их постановке в теплицу свыше 1–2%.

Т.П.ГОЛЕВА,

В.И.МАСЛЕННИКОВА

ФГБОУ ВПО «Московская государственная

академия ветеринарной медицины

и биотехнологии им. К.И.Скрябина»

Аннотация:

Дана возрастная динамика развития инвазии в расплоде и на взрослых пчелах в теплицах в зимне-весеннем обороте огурца.

Ключевые слова:

инвазионная болезнь пчел, диагностика варроатоза, зимне-весенний оборот, пчелиные семьи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гробов О.Ф., Смирнов A.M., Попов Е.Т. Болезни и вредители медоносных пчел: справочник. — М.: Агропромиздат, 1987.

2. Гузева Л.Н. Переносчик возбудителя бактериальных заболеваний пчел // Пчеловодство. — 1981. — № 4–5.

3. Руденко В.В. Эпизоотология смешанных заболеваний медоносных пчел // Общая эпизоотология: иммунол. — эколог. и методол. проблемы: материалы Междунар. науч. конф. — Х., 1995.

4. Koch W., Putter W. Examination of artificially infested brood with Varroa mites for secondary infestation In Experts Group meeting, European Research on Varroatosis Control // Udine, Italy. R. Cavalloro (ed). Nov. 1988. Brussels. — Belgium, 1989.

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

Подкормка — это просто (3)…

сен 18, 2019

Зимовка маток в нуклеусе…

фев 2, 2022

Потепление климата и зимовка пчел…

окт 27, 2014

Эффективная помощь здоровью человека…

июнь 16, 2015

Оснащение медогонки электромеханическим …

фев 4, 2015

Лекарственные растения пчелам (2)…

мая 24, 2015

Мои советы пчеловодам

июль 27, 2017

Сила пчелиной семьи и качество пчел…

июль 29, 2014

Точка кристаллизации разных отделов тела…

янв 4, 2023

Экономический аспект выбора породы…

июль 1, 2019

Новый способ формирования отводков…

мая 27, 2016

Работа над ошибками

нояб 27, 2014

Неравномерность аккумуляции свинца и кад…

окт 3, 2022

Продукты пчеловодства в животноводстве…

фев 7, 2023

Ученый широкого общественного диапазона…

март 25, 2020

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":