![]() Определяющие факторы качества воздуха в Республике Башкортостан (РБ): выбросы в атмосферу загрязняющих веществ более 4 тыс. предприятий и организаций, около 1 млн единиц автотранспортных средств, включая более 776 тыс. легковых и 122 тыс. грузовых автомобилей, 21 тыс. автобусов. Сегодня автотранспорт доминирует как источник негативных экологических воздействий. В результате отходами его деятельности загрязняется не только воздух, но и земли и воды, увеличивается шумовое, вибрационное и электромагнитное влияние на окружающую среду и живые организмы.

Определяющие факторы качества воздуха в Республике Башкортостан (РБ): выбросы в атмосферу загрязняющих веществ более 4 тыс. предприятий и организаций, около 1 млн единиц автотранспортных средств, включая более 776 тыс. легковых и 122 тыс. грузовых автомобилей, 21 тыс. автобусов. Сегодня автотранспорт доминирует как источник негативных экологических воздействий. В результате отходами его деятельности загрязняется не только воздух, но и земли и воды, увеличивается шумовое, вибрационное и электромагнитное влияние на окружающую среду и живые организмы.

С прогрессивно возрастающим загрязнением окружающей среды все бóльшую актуальность приобретает изучение влияния тяжелых металлов и газообразных экотоксикантов на состояние как медоносных пчел, так и всех живых организмов. Например, некоторые металлы (свинец, кадмий) аккумулируются в почках, печени и двенадцатиперстной кишке и представляют угрозу для здоровья человека. Исследования показали, что накопление в организме пчел данных экотоксикантов нарушает процесс их физиологического старения, что выражается в ускорении возрастной динамики изменения массы разных отделов тела [2].

Изучение аккумуляции в пчелах и их продуктах таких металлов, как цинк, медь, железо, марганец и ртуть, показало, что концентрирование веществ в пищевой цепи характерно для радионуклеотидов, тяжелых металлов и некоторых пестицидов, устойчивых к разложению. Они накапливаются в растениях в избыточном количестве и, передаваясь по трофической цепи пчелам, через их продукты попадают к потребителю, вызывая хронические отравления и другие серьезные заболевания [1, 5].

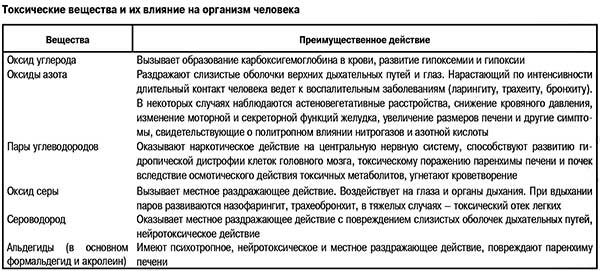

Кроме вышеперечисленных экотоксикантов автотранспорт служит источником и других веществ, отрицательно влияющих на физиологическое состояние живых организмов, но они малоизвестны широкому кругу пчеловодов. К ним относятся оксид углерода (угарный газ), пары углеводородов, оксиды азота, альдегиды, сероводород и др.

Рассмотрим «вклад» отдельных экотоксикантов в загрязнение воздушного бассейна РБ. Выбросы в атмосферу оксида углерода автотранспорт за последние пять лет составляли в среднем 435,5 тыс. т (83% от всех выбросов); летучих органических соединений — 81,9 (38%); оксидов азота — 46 (49%); твердых веществ (сажа) — 7,5 (20%); сернистого ангидрида — 10,5 тыс. т (10,4% от всех выбросов). Несомненно, данные вещества в совокупности с некоторыми физическими факторами окружающей среды усиливают свое влияние. Например, комбинированное влияние на живые организмы высоких температур и некоторых токсических веществ ускоряет проникновение последних во внутренние среды организма. С другой стороны, при низких температурах возрастает концентрация опасных веществ в приземном слое атмосферы, что при малой скорости движения воздуха увеличивает вероятность интоксикации [4].

Ни один вид домашних и диких животных, используемых человеком для получения продуктов питания и сырья, не связан с внешней средой так, как пчелы. Пчелиная семья, представляющая собой целостную биологическую и хозяйственную единицу, сама добывает необходимые для жизнедеятельности корм и воду, выбирает и осваивает жилище, поддерживает нужные условия существования внутри гнезда. Все эти процессы могут протекать в пчелиной семье только во взаимодействии с окружающей средой. К тому же пчелы по сравнению с другими насекомыми играют наибольшую роль в опылении энтомофильных культур. Они выполняют 80–95% всей опылительной работы [3].

Таким образом, медоносные пчелы, являясь открытой системой для экотоксикантов, способны их аккумулировать и передавать по трофическим цепям. В свою очередь, данные токсические вещества при объективных и субъективных факторах внешней среды могут вызывать у человека те или иные побочные явления (табл.), способствующие хроническим и другим заболеваниям [6], как и у других живых организмов.

Таким образом, можно предположить, что некоторые из перечисленных токсических веществ влияют на дыхательную, кровеносную, нервную и пищеварительную системы пчел. В совокупности они, скорее всего, понижают функции иммунной системы, что приводит к увеличению заболеваемости и смертности пчелиных семей.

Тем не менее, как и в ситуации со стационарными источниками экотоксикантов, мы можем проанализировать обстановку с автотранспортом в РБ и предположить возможность влияния данного антропогенного фактора как на окружающую среду, так и на популяцию пчел в целом. Если рассматривать нагрузку по грузообороту автотранспорта, то следует выделить природно-сельскохозяйственные кормовые зоны, где данная нагрузка минимальна. Это северная и северо-восточная лесостепная, горно-лесная и зауральская степная зоны.

При анализе плотности автотранспорта общего пользования в РБ можно назвать две зоны, где она минимальна, — горно-лесная и зауральская степная. С учетом того, что скорость газообмена в растительном мире в 25–30 раз превышает ее между живым организмом и окружающей средой, на наш взгляд, необходимо учитывать плотность лесных насаждений (лесистость) по природно-сельскохозяйственным зонам. По указанному признаку надо выделить горно-лесную, северную, северо-восточную и южную лесостепные зоны, где наблюдается высокая лесистость. Данный анализ позволяет сделать вывод о наличии локальных территорий, где может сохраниться положительная экологическая ситуация с предельно допустимой концентрацией токсических веществ.

Таким образом, автомобили, поглощая кислород, интенсивно загрязняют воздух токсическими веществами, наносящими ощутимый вред всему живому и неживому. Складывающаяся при этом экологическая ситуация требует создавать и внедрять новые научно-методические разработки, позволяющие проводить комплексную оценку апимониторинга.

В.Н.САТТАРОВ, И.М.БОРИСОВ, В.Р.ТУКТАРОВ*,

Р.А.ШАРИПОВ, М.Г.МИГРАНОВ,

Т.Г.ВЕДЕРНИКОВА, Л.Ф.БИГЛОВА, З.К.АМИРОВА**

БГПУ им. М.Акмуллы, *БГАУ,

**Государственное учреждение

«Башкирский республиканский научно-исследовательский центр»

Республика Башкортостан, г. Уфа

Аннотация:

Приведены результаты оценки содержания в выхлопных газах различных экотоксикантов и их влияния на окружающую среду, живые организмы и возможные последствия воздействия на пчел.

Ключевые слова:

медоносная пчела, автотранспорт, природно-сельскохозяйственные кормовые зоны, экотоксиканты, тяжелые металлы, оксид углерода, оксиды азота, пары углеводородов, сероводород, альдегиды.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Еськов Е.К. и др. Содержание тяжелых металлов в почве, пчелах и их продуктах // Пчеловодство. — 2001. — №4.

2. Еськов Е.К. и др. Аккумуляция тяжелых металлов в теле пчел // Пчеловодство. — 2008. — №2.

3. Комаров А.А. Пособие пчеловода-любителя. — М.: Цитадель-трейд: Лада, 2006.

4. Оксенгендлер Г.И. Яды и организм: Проблемы химической опасности. — СПб.: Наука, 1991.

5. Пашаян С.А. Свойства миграции тяжелых металлов // Пчеловодство. — 2006. — №9.

6. Большая медицинская энциклопедия / под ред. Б.В.Петровского. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — 1982.

Структура протеинов гемолимфы пчел…

фев 24, 2018

Где размещать пасеку

авг 11, 2022

Использование микробиологических препара…

июль 24, 2014

Золотарник – растение, интересное для пч…

июль 7, 2016

В грозу

апр 27, 2017

Трутовка-воспитательница…

июль 29, 2015

Мед ли течет из центробежной медогонки?…

сен 25, 2014

Критерии оценки состояния семьи…

март 3, 2019

Опыты с Nosema ceranae, возможности проф…

мая 25, 2014

Роевня — какой она должна быть?…

сен 5, 2022

Трутневый расплод в диагностике варроато…

июнь 9, 2018

Мой сот для вывода маток…

июнь 3, 2017

Робот пчелы впервые взлетел…

фев 20, 2016

Мобильная пасека

янв 17, 2019

Выбираем породу пчел

апр 28, 2023

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":