![]() В защищенном грунте для опыления культуры огурца используют пчел.

В защищенном грунте для опыления культуры огурца используют пчел.

Исследованиями многих ученых, работавших в теплицах площадью 500 и 1000 м2, установлено, что в технологический регламент их содержания необходимо включать пергу или пыльцу из расчета 30–40 г на одну пчелиную семью в сутки. При недостатке следует готовить белковые композиции с обязательным добавлением пыльцы или перги. В противном случае пчелы их брать не будут и быстро погибнут (Машинская, 1982; Кочетов, 2005; и др.). Кроме того, для поддержания опылительной деятельности рекомендуют использовать биологически активные добавки (Еремия, Маннапов с соавт., 2008).

В современные модули теплиц (каждый на 10–20 тыс. м2 полезной площади) вводят новые грунты и субстраты, технологии выращивания новых высокоурожайных сортов и гибридов овощных культур, современные средства защиты растений.

При строительстве теплиц не запланировано размещение семей пчел вне модулей, поэтому они находятся в теплицах в течение всего культурооборота. В связи со сказанным целью работы являлось изучение влияния условий современных блочных теплиц на физиологическое состояние организма пчел.

Работу выполняли в 2008 г. на базе ОАО «Белая Дача» Московской области и на кафедре пчеловодства, рыбоводства, болезней пчел и рыб МГАВМиБ им. К.И.Скрябина. Исследования проводили в теплице блочного типа, состоящей из восьми модулей, объединенных технологическим коридором в тепличный комплекс. Один модуль занимает 15 тыс. м2 полезной площади. В опыте был занят модуль №8, в который выставили 16 семей карпатской породы.

Для изучения физиологического состояния сформировали подопытную группу из пяти семей-аналогов приблизительно одинаковой массы (1,5±0,07 кг) с однолетними матками. Их еженедельно подкармливали пыльцой из расчета 30–40 г в сутки. Пополнение кормовых медовых запасов проводили по мере их использования, следя за тем, чтобы каждая семья имела по 1 кг меда на 250 г пчел.

Критериями оценки служили показатели жирового тела и глоточных желез рабочих пчел в процессе онтогенеза. Их используют в качестве нормативов при оценке физиологического состояния семей (Маурицио, 1954; Жеребкин, 1964; Белявский, 1985; и др.) Для получения одновозрастных пчел из семей брали по одной сотовой рамке со зрелым расплодом на выходе, заключали в изолятор и помещали в термостат при температуре 34,5–35°С и 70–75% относительной влажности.

Критериями оценки служили показатели жирового тела и глоточных желез рабочих пчел в процессе онтогенеза. Их используют в качестве нормативов при оценке физиологического состояния семей (Маурицио, 1954; Жеребкин, 1964; Белявский, 1985; и др.) Для получения одновозрастных пчел из семей брали по одной сотовой рамке со зрелым расплодом на выходе, заключали в изолятор и помещали в термостат при температуре 34,5–35°С и 70–75% относительной влажности.

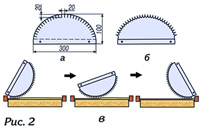

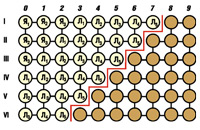

На следующий день всех вышедших из ячеек насекомых метили быстро высыхающей цветной краской и возвращали в подопытные семьи. Затем через каждые четверо суток из каждой отбирали по 20 помеченных пчел, фиксировали в жидкости Буэна с последующим переносом в 70%-ный спирт.  Степень развития жирового тела (рис. 1) определяли по шкале А.Маурицио (1954), а степень развития глоточных желез (рис. 2) по шкале Гесса (Жеребкин, 1964). Измерения альвеол глоточных желез проводили с помощью усовершенствованной нами методики. Она заключалась в следующем: после извлечения железы из головной капсулы и визуального (под бинокуляром) определения степени ее развития из ее центральной и боковых частей вычленяли участки с 20–30 альвеолами. Их отделяли от выводного протока и измеряли длину и ширину. Длиной считали расстояние от места выхода выводного протока из альвеолы до ее противоположной стороны, шириной — расстояние между боковыми поверхностями в ее самой широкой части. Состояние семей оценивали по их силе и количеству запечатанного расплода по общепринятым методикам. Среднюю продолжительность жизни пчел расчитывали по А.Г.Шипилову (2007). Химических обработок растений во время опыта не проводили.

Степень развития жирового тела (рис. 1) определяли по шкале А.Маурицио (1954), а степень развития глоточных желез (рис. 2) по шкале Гесса (Жеребкин, 1964). Измерения альвеол глоточных желез проводили с помощью усовершенствованной нами методики. Она заключалась в следующем: после извлечения железы из головной капсулы и визуального (под бинокуляром) определения степени ее развития из ее центральной и боковых частей вычленяли участки с 20–30 альвеолами. Их отделяли от выводного протока и измеряли длину и ширину. Длиной считали расстояние от места выхода выводного протока из альвеолы до ее противоположной стороны, шириной — расстояние между боковыми поверхностями в ее самой широкой части. Состояние семей оценивали по их силе и количеству запечатанного расплода по общепринятым методикам. Среднюю продолжительность жизни пчел расчитывали по А.Г.Шипилову (2007). Химических обработок растений во время опыта не проводили.

Данные по изучению возрастной изменчивости жирового тела и глоточных желез пчел представлены в таблице 1.

Данные по изучению возрастной изменчивости жирового тела и глоточных желез пчел представлены в таблице 1.

У однодневных пчел (вторая генерация, выращенная в условиях защищенного грунта) в большинстве случаев (67%) регистрировали первую степень развития жирового тела, которая характеризовалась слабым развитием ткани и была почти прозрачной. У 33% пчел регистрировали 1,5-ю степень развития.

У четырехдневных молодых особей отмечен интенсивный переход к третьей степени (58%) развития жирового тела. У 4% пчел регистрировали 4,0; у 6% — 3,5; у 32% — 2,5; у 32% — 2,5 балла развития. Третья и четвертая степени развития жирового тела характеризовались непрозрачностью ткани и наличием выраженности складок. К восьмидневному возрасту средняя величина показателя снизилась на 25,5% по сравнению с предыдущими данными. Только у 11% пчел отмечена третья степень, у 80% — вторая, а у 9% — первая.

К 12-м суткам средняя степень развития жирового тела пчел повысилась на 23,8% по сравнению с предыдущим показателем. У 9% зарегистрирована четвертая, у 43% — третья, у 48% — вторая степень развития. Впервые у них отсутствовала первая степень развития жирового тела. Повышение показателя было связано, вероятно, с улучшением качества корма, в связи с тем что погодные условия позволили полевым пчелам вылетать на волю из теплиц и приносить свежие нектар и пыльцу. Тем не менее величина данного показателя была на 7,8% ниже, чем у четырехдневных насекомых. С возрастом размеры жирового тела стали уменьшатся и к 25-му дню снизились в 1,7 раза по сравнению с показателем четырехдневных пчел.

Сравнение полученных нами результатов с данными А.Maурицио (1954) по возрастной изменчивости жирового тела у рабочих пчел в весенний период в естественных условиях (рис. 3) показало, что в условиях защищенного грунта жировое тело интенсивно развивается в более ранние сроки (4 сут) и раньше начинает деградировать, что опосредованно указывает на сокращение продолжительности жизни пчел (Maурицио, 1954; Жеребкин, Шагун, Яковлева, 1974; и др.).

Сравнение полученных нами результатов с данными А.Maурицио (1954) по возрастной изменчивости жирового тела у рабочих пчел в весенний период в естественных условиях (рис. 3) показало, что в условиях защищенного грунта жировое тело интенсивно развивается в более ранние сроки (4 сут) и раньше начинает деградировать, что опосредованно указывает на сокращение продолжительности жизни пчел (Maурицио, 1954; Жеребкин, Шагун, Яковлева, 1974; и др.).

Установлено, что глоточные железы однодневных пчел слабо развиты (1 балл). Обнаружены почти прозрачные альвеолы, которые имели вытянутую форму и располагались по бокам выводного протока железы (табл.1); соотношение между длинной и шириной альвеол — 1,82.

На четвертый день жизни пчел отмечено резкое увеличение глоточных желез. Они в 2,8 раза превышали предыдущий показатель, приобрели более округлую форму и плотнее прилегали к выводному протоку; соотношение между длиной и шириной альвеол — 1,31. Такое значительное увеличение показателя в этот период связано с активным питанием молодых особей белковым кормом в связи с активизацией секреторной деятельности желез, продуцирующих белковую фракцию маточного молочка для выкармливания расплода и кормления маток. К восьмому дню степень развития глоточных желез пчел снизилась по сравнению с показателями четырехдневных особей на 32,4%. При этом форма альвеол стала более продолговатой; соотношение между длиной и шириной альвеол — 1,44. Далее величина показателя начала медленно возрастать и к 25-му дню стала на 66,7% больше по сравнению с данными восьмидневных особей и на 12,7% выше по сравнению с результатами четырехдневных пчел. Форма альвеол стала такой же, как на четвертые сутки жизни, то есть они приобрели округлую форму (1,31).

Сравнивая полученные данные возрастной изменчивости глоточных желез с результатами, полученными в естественной среде М.В.Жеребкиным (1964), мы отметили значительные различия в динамике их развития (рис. 4). Так, в естественных условиях у нормально развивающейся семьи альвеолы глоточных желез пчел имеют минимальные размеры в первый день жизни. Максимального развития они достигают на 12-е сутки, что связано с их активной секреторной деятельностью в данный период. В это время пчелы заняты кормлением личинок и строительными работами. Затем показатель снижается и к 20-му дню пчелы становятся полевыми. Минимальное развитие альвеолы имеют к 30-му дню.

Сравнивая полученные данные возрастной изменчивости глоточных желез с результатами, полученными в естественной среде М.В.Жеребкиным (1964), мы отметили значительные различия в динамике их развития (рис. 4). Так, в естественных условиях у нормально развивающейся семьи альвеолы глоточных желез пчел имеют минимальные размеры в первый день жизни. Максимального развития они достигают на 12-е сутки, что связано с их активной секреторной деятельностью в данный период. В это время пчелы заняты кормлением личинок и строительными работами. Затем показатель снижается и к 20-му дню пчелы становятся полевыми. Минимальное развитие альвеолы имеют к 30-му дню.

Полученные нами результаты говорят о длительной активизации работы глоточных желез, что связано, вероятно, с необходимостью переработки пчелами большого количества белкового корма для нужд семьи. Физиологически они не готовы выполнять работы, связанные с активной опылительной деятельностью, так как еще не достигли кондиции полевой пчелы. Длительное питание белковым кормом приводит к быстрому старению организма, на что указывают и результаты динамики развития жирового тела.

Анализ динамики массы пчелиных семей и расплода в течение опыта показал, что масса семей к концу опыта сократилась на 50%, а количество расплода — на 45,8% от первоначальной величины (табл. 2).

Анализ динамики массы пчелиных семей и расплода в течение опыта показал, что масса семей к концу опыта сократилась на 50%, а количество расплода — на 45,8% от первоначальной величины (табл. 2).

Показатель продолжительности жизни пчел также изменялся в процессе опыта.

Если в период с 7.03 по 19.03 он составлял в среднем 28,8 сут, то с появлением свежей пыльцы и нектара в период с 19 по 31.03 возрос на 4,2% и стал равен в среднем 30 дням; затем (в период 31.03–15.04) снизился в среднем до 23 дней. Вот почему при отборе подопытных пчел на 25-е сутки опыта не во всех семьях можно было найти необходимое число меченых особей.

Таким образом, в условиях современных теплиц при наличии корма в гнездах пчел динамика физиологических и зоотехнических показателей указывает на необходимость коррекции резистентности пчелиных семей в связи с воздействием на них отрицательных факторов.

В.И.МАСЛЕННИКОВА, А.В.КОРОЛЕВ

Федеральное государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Московская государственная академия

ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина»

Ключевые слова:

защищенный грунт, жировое тело, глоточные железы, альвеолы, пчелиные семьи.

Аннотация:

показано физиологическое состояние пчел в современных блочных теплицах на 15 тыс. м2 полезной площади. Доказана длительная активизация работы глоточных желез, что связано с необходимостью переработки пчелами большого количества белкового корма для нужд семьи. Это приводит к быстрому старению их организма, на что указывают и результаты динамики развития жирового тела, и средний показатель продолжительности жизни пчел.

Summary:

shows the physiological state of bees in the modern block greenhouses at 15 thousand m2 of floor space. Proved long-term revitalization of the pharyngeal glands, which is connected with the necessity of processing large numbers of bees protein feed for the needs of the family.

Keywords:

protected ground, fat body, pharyngeal cancer, the alveoli, bees.

Литература:

1. Белявский В.И. Морфологический анализ возрастных и сезонных изменений жирового тела медоносной пчелы: автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Казань, 1985. — 17 с.

2. Еремия Н.Г. Изменения в организме пчел, работающих в теплице. // Пчеловодство. — 1982. — №10. — С. 15.

3. Жеребкин М.В. Исследование некоторых процессов пищеварения у медоносной пчелы: (Apis mellifera): дис. … канд. биол. наук. — Рыбное, 1964. — 187 с.

4. Жеребкин М.В., Шагун Я.Л., Яковлева И.Н. К вопросу изучения зимостойкости пчел // Труды НИИ пчеловодства. — Рязань, 1974. — Вып. 9. — С. 57–65.

5. Кочетов А.С. Технология использования карпатских пчел на опылении культуры огурца в теплицах: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук. — М., 2005. — 36 с.

6. Маннапов А.Г. Технология использования семей пчел для опыления цветков огурца в защищенном грунте / А.Г.Маннапов, Н.М.Губайдуллин, В.П.Мамаев.— М.: ФГОУ ВПО РГАУ—МСХА им. К.А.Тимирязева, 2008. — 127 с.

7. Машинская Н.Д. Особенности развития пчелиных семей в теплицах и использование их для опыления огурца в условиях Западной Сибири: дисс... канд. с.-х. наук.— М., 1982. — 179 с.

8. Maurizio A. Pollernernahrung und Lebensvorgange bei der Honigbiene (Apis Mellifera) Landwiertsch. Jahrb. Schweis. — 1954. — 68. — P. 115–182.

Защитные свойства пчелы от болезней…

нояб 21, 2023

Устойчивые к варроатозу…

июль 22, 2017

Робот пчелы впервые взлетел…

фев 20, 2016

Использование ковитсана в защищенном гру…

авг 21, 2014

Выбор породы

авг 8, 2014

Фиторегулятор рифтал в пчеловодстве…

март 6, 2015

Натягивание проволоки и наващивание рамо…

июнь 10, 2016

Пчелы в холодильнике

фев 21, 2019

Наши медовые и разведенческие технологии…

фев 14, 2015

Адаптивная технология содержания пчел…

мая 31, 2016

ГМО и пчелы

дек 11, 2014

Какая порода пчел нам нужна?…

дек 20, 2015

Деревянная разделительная решетка…

фев 5, 2015

Свищевые матки: какие они?…

июнь 10, 2016

Особенности павильонного содержания пчел…

нояб 24, 2016

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":