![]() Падевый токсикоз — незаразная болезнь медоносных пчел, возникающая при питании их падевым медом. Они производят его из пади животного и растительного происхождения (медвяная роса). Ее выделяют тли, червецы, кокциды, листоблошки и другие насекомые, питающиеся соком древесной и травяной растительности. Особенно много пади выделяют тли, которые вместе с соком усваивают в необходимом количестве минеральные соли, белки, сахара. Излишек их в виде мелких прозрачных капель через анальное отверстие выбрасывается наружу. Это и есть падь.

Падевый токсикоз — незаразная болезнь медоносных пчел, возникающая при питании их падевым медом. Они производят его из пади животного и растительного происхождения (медвяная роса). Ее выделяют тли, червецы, кокциды, листоблошки и другие насекомые, питающиеся соком древесной и травяной растительности. Особенно много пади выделяют тли, которые вместе с соком усваивают в необходимом количестве минеральные соли, белки, сахара. Излишек их в виде мелких прозрачных капель через анальное отверстие выбрасывается наружу. Это и есть падь.

По данным М.Д.Оржевского (1958), каждая особь в среднем через 3 мин выделяет такую каплю. Жаркая и сухая погода увеличивает потребность тлей в соке, что приводит к обильному выделению ими пади. Эта сладкая жидкость покрывает не только листья растений, но и каплями падает на землю (отсюда и название падь). Пчелы собирают ее как углеводный корм, и нередко контрольный улей показывает привес 5–10 кг и более.

В качестве кормовых растений-хозяев выделителей пади известно 31 вид деревьев и кустарников и 23 вида травянистой растительности. На них обитают и выделяют собираемую пчелами падь более 70 видов тлей.

На березе, бузине красной, вишне, ольхе, розе, шиповнике, сливе тли живут и продуцируют падь с мая по август; на боярышнике, иве, крушине ломкой, липе мелколистной, орешнике, смородине, тополе падь, как правило, бывает с мая—июня по сентябрь—октябрь. Каштан конский, рябина, сосна, терн могут быть ее источниками с июня по июль. На терне она иногда отмечается с ранней весны до середины июля. На груше и дубе насекомые выделяют падь с конца апреля до опадания с них листвы. Степень ядовитости для пчел усиливается, если они собирают ее с тополя, ивы, осины, клена, дуба.

Медвяная роса — сахаристая жидкость (также охотно собираемая пчелами) выпотевает на листьях некоторых лиственных и хвойных деревьев. Она образуется обычно ночью и утром и тем сильнее, чем больше перепад температур. Растительную падь выделяют рябина, клен, орешник, ель, сирень, вишня и др. Сбор ее пчелами — явление вынужденное; они берут ее только тогда, когда в природе нет другого источника медосбора.

Следует отметить, что пчелы при переработке пади в мед проводят с ней менее глубокие ферментативные преобразования, чем при превращении нектара в цветочный мед. Падь по сравнению с нектаром содержит меньше воды (примерно в 3 раза), в 4 раза больше простых сахаров, в 1,5 раза — сложных и в 15 раз больше декстринов и минеральных солей. По данным М.Д.Оржевского (1958), при превращении пади в падевый мед пчелы в 3 раза снижают содержание трудноперевариваемого тростникового сахара, минеральных веществ и декстринов (продуктов распада крахмала). По сравнению с цветочным медом в падевом сахарозы и минеральных солей больше в 5 раз, декстринов в 2,5 раза.

Превращение сложных сахаров в простые в падевом меде практически не происходит. Так, в процессе инверсии сахарозы в моносахариды ее количество уменьшается от исходного в цветочном меде в 11 раз, а в падевом лишь в 3 раза. Поэтому использование пчелами пади и падевого меда в качестве корма приводит к быстрому физиологическому износу их организма.

Предполагалось, что опасность падевого меда заключается в содержании в нем значительного количества неперевариваемых для пчел примесей. Однако исследования А.Г.Даутова (1947), П.П.Мышкина (1953), М.Д.Оржевского (1956, 1958), С.В.Жданова (1960), В.И.Полтева (1964) и других показали, что в нем находятся и токсические вещества, вызывающие у пчел болезненное состояние — токсикоз. Причем в течение длительного времени он часто протекает в скрытой форме.

Падевый мед негативно действует на ректальные железы (М.В.Жеребкин, 1965), нарушая их функцию, которая заключается в предохранении организма пчелы от вредных последствий, возникающих при наполнении толстой кишки каловыми массами. Содержание пади в корме приводит к дегенерации перитрофической мембраны и заболеванию пчел нозематозом.

Кроме того, на растениях в пади часто развиваются различные микроорганизмы, которые усиливают ее токсические свойства. Так, в ней может находиться несовершенный гриб Aurоbasidium pullulans — возбудитель меланоза. Падь в корме приводит к заболеванию маток, сопровождающемуся поражением яичников, семяприемника, большой ядовитой железы, заднего отдела кишечника и прекращением яйцекладки.

Принос пади в большинстве случаев незаметен. Однако такой мед для пчел становится весьма опасным, если речь идет о зимних кормовых запасах. Его опасность для пчел заключается в том, что в нем зольных элементов в 8,6 раза больше, чем в натуральном, в том числе в 12,8 раз больше калия. В силу этих же причин падевый мед хорош для людей. Во многих странах Западной Европы его ценят больше, чем цветочный, именно за повышенное содержание этих элементов, особенно калия.

Гибель пчел-сборщиц, а также молодых особей наблюдается с момента сбора пади и в течение зимовки. Болеют расплод, матки и трутни. Тяжесть течения болезни с признаками «ползучки» нарастает с весны до осени. Особенно заметна она в послемедосборный летне-осенний период. Частота летального исхода болезни возрастает прямо пропорционально уровню и продолжительности засухи и снижается с наступлением приноса нектара.

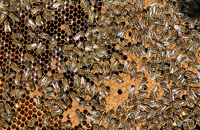

Распознать болезнь на пасеке можно по следующим признакам. Обычно в безмедосборные жаркие дни с утра вдруг становится заметен активный лет пчел из отдельных семей, прежде всего сильных. Перед летками их ульев кроме погибших выделяются ползающие и лежащие на прилетной доске или на земле особи в разных позах. Семьи быстро слабеют. Повышаются возбудимость пчел, злобивость, сменяющаяся угнетением. У пчел брюшко вздуто, иногда удлинено (табл. 1). При осмотре гнезд замечают легко срывающихся и падающих на дно улья пчел — осыпь.

Окраска падевого напрыска варьирует от бесцветной (у только что принесенного в улей) до темно-коричневой или даже черной со временем. Такова, например, падь с вишни.

Зимой кроме указанных в таблице 1 признаков отмечается повышенный шум в гнезде. После выставки пчел обращают на себя внимание сильная запоношенность гнездовых сотов и внутренних стенок улья, особенно у леткового отверстия, ровный плотный слой подмора, кристаллизация или закисание остатков медовых запасов (падевый мед более гигроскопичен), сильное ослабление пчелиных семей. Дифференциальный диагноз (Л.Ф.Соловьева, 1995; Л.Ф.Соловьева, С.Я.Годяцкий, 1995) падевого токсикоза от других видов токсикозов можно провести по показателям, представленным в таблице 1 и на рисунке.

Повышение в летнее время температуры воздуха и уменьшение количества выпадающих осадков создают условия, благоприятные для выделения пади. Так, пчеловодный сезон 2002 г. во многих регионах России, в том числе и в Рязанской области, сложился крайне неблагоприятно для пчел, средний уровень продуктивности семей был в 2–2,5 раза ниже средних многолетних данных. На некоторых пасеках пчелы не смогли обеспечить себя кормом на зимний период. В это же время сложились крайне хорошие условия для развития насекомых-продуцентов пади, и пчелы до осени заносили падь в гнезда. Об этом свидетельствовали анализы более 80 проб меда с пасек 11 районов Рязанской области, проведенные в отделе профилактики и борьбы с болезнями пчел НИИП. Содержание пади в образцах меда поднялось до 80%. В сезон 2007 г. на отдельных пасеках области этот показатель колебался от 7 до 10%, в 2008 г. — от 3 до 5%.

Повышение в летнее время температуры воздуха и уменьшение количества выпадающих осадков создают условия, благоприятные для выделения пади. Так, пчеловодный сезон 2002 г. во многих регионах России, в том числе и в Рязанской области, сложился крайне неблагоприятно для пчел, средний уровень продуктивности семей был в 2–2,5 раза ниже средних многолетних данных. На некоторых пасеках пчелы не смогли обеспечить себя кормом на зимний период. В это же время сложились крайне хорошие условия для развития насекомых-продуцентов пади, и пчелы до осени заносили падь в гнезда. Об этом свидетельствовали анализы более 80 проб меда с пасек 11 районов Рязанской области, проведенные в отделе профилактики и борьбы с болезнями пчел НИИП. Содержание пади в образцах меда поднялось до 80%. В сезон 2007 г. на отдельных пасеках области этот показатель колебался от 7 до 10%, в 2008 г. — от 3 до 5%.

По данным В.И.Полтева (1964), летные пчелы, которые заболевают летом во время сбора пади, гибнут в течение 2–3 дней. О.Ф.Гробов, А.К.Лихотин (2003) сообщают, что признаки токсикоза от падевого корма у пчел наблюдаются через 48 ч, а гибель — на 3-6-е сутки. Однако авторы не указали концентрации пади в меде, на котором содержали пчел. Для уточнения этих данных мы поставили лабораторный опыт на пчелах внутрипородного типа среднерусской породы «Приокский». Около 4 тысяч особей получали мед с содержанием пади от 0,6 до 80%, отобранный из гнезд семей. Влияние каждой концентрации на пчел проверяли в 7 повторностях. Продолжительность жизни пчел рассчитывали по соответствующей формуле «Методических рекомендаций по изучению токсического действия пестицидов и биопрепаратов на пчел» (М., 1989). Полученные данные обработаны биометрически по Г.Ф.Лакину (1990). Результаты приведены в таблице 2.

Таким образом, 6,6%-ная концентрация пади в корме достоверно уменьшает жизнь пчел по сравнению с контролем на 12,83% (td = 6,08>tst). При поедании меда с 20%-ной концентрацией пади пчелы жили достоверно меньше на 17,6%, чем при питании кормом с падью в пределах 6,6% (td = 8,57>tst). Подводя итог результатам, приведенным в таблице 2, можно сделать вывод, что наличие в корме пади от 0,6 до 80% сокращает жизнь пчел в сравнении с контролем от 3,2 до 75,6% соответственно.

Таким образом, 6,6%-ная концентрация пади в корме достоверно уменьшает жизнь пчел по сравнению с контролем на 12,83% (td = 6,08>tst). При поедании меда с 20%-ной концентрацией пади пчелы жили достоверно меньше на 17,6%, чем при питании кормом с падью в пределах 6,6% (td = 8,57>tst). Подводя итог результатам, приведенным в таблице 2, можно сделать вывод, что наличие в корме пади от 0,6 до 80% сокращает жизнь пчел в сравнении с контролем от 3,2 до 75,6% соответственно.

При питании пчел медом с указанным содержанием пади и с одновременным потреблением воды продолжительность их жизни увеличивалась по всем дозам, включая контроль, на 2–3 сут.

Определить падевый мед по органолептическим признакам (цвету, водности, аромату и др.) можно только в случае, если он не содержит примеси цветочного меда. Примесь падевого меда к цветочному обнаружить нельзя. В этом случае делают химический анализ, который выполняют в ветеринарных лабораториях. Для этого туда направляют пробы (100 г меда от семьи), которые отбирают из трех мест медового сота (верх, середина, низ) с трех сотов. Пробы берут от 25% семей, но не более 10 проб с пасеки. Образцы помещают в стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками. На этикетке указывают адрес пасеки, номер семьи, дату отбора.

Профилактика и борьба с падевым токсикозом основывается на создании искусственных посевов на припасечных участках медоносных культур на период отсутствия медосбора и появления пади. Возможен вывоз пчел на период появления пади из лесной зоны в степную с обильным медосбором. Кроме того, необходим своевременный контроль качества меда в гнездах семей. При обнаружении пади в зимних кормах их заменяют цветочным медом или сахаром. Весной семьи раньше выставляют из зимовника, летом подкармливают сиропом.

Л.Ф.СОЛОВЬЕВА

Научно-исследовательский институт пчеловодства

Ключевые слова:

пчелы, падевый токсикоз.

Аннотация:

описаны признаки, профилактика и меры борьбы с падевым токсикозом пчел.

Summary:

the article describes the symptoms, prevention and control measures against honeydew toxicosis bees.

Keywords:

bees, padevyj toxidrome.

Литература:

1. Полтев В.И. Болезни пчел. — Л.: Колос, 1964. — с. 195-203.

2. Методические рекомендации по изучению токсического действия на пчел. — М., 1989.

Регулирование температуры в пчелиной сем…

сен 22, 2014

Белковая подкормка и зимовка пчел…

янв 13, 2022

Улучшить зимовку (ч. 2)

окт 26, 2017

О чем шумят пчелы

фев 28, 2017

Потолочина с дверцей

июнь 26, 2015

Свойства меда с применением БАД люцэвита…

сен 20, 2016

Мед или сахар?

мая 15, 2014

Изготовление рамок для сотового меда…

март 30, 2015

Выше пчел только пчелы…

март 21, 2019

Устройство автоматического регулирования…

апр 14, 2016

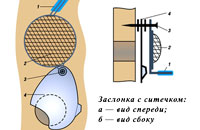

Заслонка

апр 23, 2018

Поведение шмелей-фуражиров…

апр 21, 2016

Выбор улья и приемы содержания пчел…

март 27, 2019

Эффективность орошения и опыления козлят…

мая 18, 2017

Влияние подкормок на весеннее и осеннее …

июнь 1, 2023

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":