Тропилелапсоз — болезнь печатного расплода, сопровождающаяся его гибелью или рождением нежизнеспособных пчел и трутней. Поражаются и маточники. Возбудитель — клещ тропилелапс клареа (Tropilaelaps clareae). В 1960-х годах T. clareae, известный как паразит расплода гигантской пчелы (A. dorsata), перешел к паразитированию на медоносной пчеле во Вьетнаме и Индии. В 1991 г. в Кении он обнаружен на медоносной пчеле Африканской возвышенности (A. m. scutellata) (N.Milani, 1994). Заболевание, вызванное тропилелапс клареа, оказалось очень опасным, и его последствия значительнее, чем от инвазии варроа (M.Delfinado-Baker, C.Peng, 1995; W.Rath, O.Boecking, W.Drescher, 1995). Часто наблюдается поражение пчелиных семей обоими видами гемолимфососущих клещей, в результате пчелы гибнут. Представляется, что главная роль в прогрессирующей адаптации клеща к медоносной пчеле связана с обилием расплода в качестве источника питания, характеру выделяемых расплодом феромонов на расплод и, по-видимому, отсутствию у медоносной пчелы сформировавшихся механизмов устойчивости к этому паразиту, в частности взаимной очистки пчелами тела от него.

В гнездо пчелиной семьи клещи тропилелапс клареа проникают чаще всего на блуждающих пчелах-воровках, трутнях, роях, посредством сотов, маток, пакетов пчел, перги из пораженных ульев. На распространение клеща в Азии, несомненно, оказывают условия климата. Z.Glinski, K.Kostro (2001) считают, что в настоящее время при довольно скромных имеющихся в наличии наблюдениях трудно предвидеть темп и интенсивность продвижения инвазии тропилелапсоза на пасеки Европы в умеренном климате, где зимой в семьях отсутствует расплод. Однако, по мнению N.Milani (1994), наличие T. clareae в Кении на A. scutellata, а также в Новой Гвинее не создает возможную угрозу медоносной пчеле за пределами Азии.

Половозрелые клещи имеют продолговато-овальную форму тела и 4 пары конечностей. Окраска молодых особей светло-коричневая, более старших — темно-красная, затем коричневая. Размеры самок (0,94–1,05x0,53–0,58 мм), самцы мельче и отличаются нежными покровами тела (M.Delfinado-Baker, E.Baker, 1982). Спинной щиток у клещей покрыт короткими жесткими щетинками, задние краевые щетинки длинные и упругие. Голововентральная пластинка отделена от анальной. Клещи очень подвижны, быстро передвигаются по пчелам, трутням, сотам, стенкам улья. Строение ротового аппарата позволяет им питаться только на расплоде. В связи с этим на взрослых особях клещи живут 1–2 дня. Размножаются в запечатанных ячейках трутневого и пчелиного расплода, а также в маточниках. Оплодотворенная самка откладывает на стенку ячейки с личинкой до 4 яиц. Дальнейший цикл их развития: протонимфа, дейтонимфа, нимфа и зрелая особь. Только нимфы и взрослые клещи питаются гемолимфой.

Существуют расхождения относительно продолжительности цикла развития T. clarea на медоносной пчеле. В Китае он составляет 4,7–5,0 дней; во Вьетнаме — 5,5–6,0; в Афганистане — 6,0; в Таиланде — 8,7 дня (M.Delfinado-Baker, C.Peng, 1995; M.Stanghellini, J.Ambrose, D.Hopkins, 2000). Цикл развития самца примерно на 24 ч короче, чем самки (N.Kumar, R.Kumar, 1993). Соотношение самцов и самок в ячейке 1:1. Половой зрелости паразит достигает через 2–3 дня (J.Woyke, 1990). На пчелах при отсутствии в семье расплода тропилелапс клареа живет не более двух дней (J.Woyke, 1990). По данным W.Rath, M.Delfinado-Baker, W.Drescher (1991), в семье с расплодом клещ живет без контакта с ним до 5 дней с момента выхода из ячейки на вылупившейся пчеле. Пчел и трутней (последние предпочтительнее) паразит использует как транспортное средство, прикрепляясь к задней стороне головы трутня или между грудью и брюшком.

В гнезде пчелиной семьи и между семьями инвазию распространяют пчелы, на которых находятся клещи. Они могут опадать с них на цветки во время сбора нектара и пыльцы, с которых другие пчелы-сборщицы принесут паразитов в улей.

По мнению Z.GIinski, K.Kostro (2001), существование T. clareae и медоносной пчелы не достигло равновесия. Пораженный клещом расплод в стадии выпрямленной личинки, предкуколки и куколки погибает, в итоге погибает и вся семья. В результате паразитирования его на расплоде в последнем уменьшается объем гемолимфы, как следствие, падает уровень белков и гормонов; слюна T. clareae оказывает иммунодепрессивное действие на полипептиды и белки гемолимфы; возможна индукция латентных вирусных заражений, а также инициация заражений бактериями, загрязняющими ротовой аппарат паразитов и проникающими в рану во время его питания гемолимфой. Сопутствующие инвазии клещей — вирусные и бактериальные заражения — одна из причин гниения расплода при тропилелапсозе. Пчелы вскрывают его крышечки и удаляют из ячеек. Гниющий расплод выделяет неприятный запах. При далеко зашедшем процессе гниения пчелы могут даже покинуть улей. Гибель расплода приводит к ослаблению семьи, сокращению поступления корма, что усугубляет течение болезни и ускоряет ее гибель. Кроме того, у куколок и вышедших из ячеек пчел при тропилелапсозе наблюдается отсутствие или деформация крыльев, укорачивается брюшко.

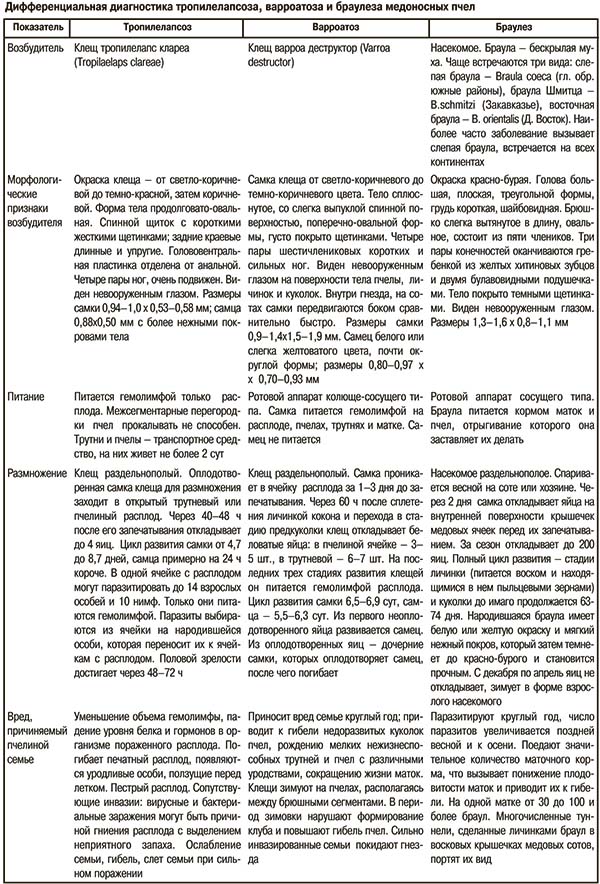

Определение этой болезни не представляет больших сложностей, особенно при ее затяжном и тяжелом течении. При осмотре семьи отмечают пестрый расплод, находят быстро двигающихся клещей, разбегающихся по сотам. Для подтверждения предварительного диагноза следует распечатать ячейки с трутневым и пчелиным расплодом и внимательно осмотреть предкуколок, куколок и сами ячейки. Обращают внимание на уродства пчел, находящихся в улье и ползающих перед летком. Необходимо дифференцировать этого паразита от возбудителей варроатоза и браулеза (табл.). Нередко диагностируют одновременное поражение семей пчел клещами тропилелапс клареа и варроа, однако клареа размножается быстрее и вытесняет варроа.

В борьбе с тропилелапсозом рекомендуются биологические и химические методы и их сочетание, что в настоящее время за рубежом дает положительные результаты. Применяют окуривание семей фольбексом, фольбексом ВА и препаратами, содержащими амитраз. Обработки повторяют 3–4 раза с перерывом в 4 дня (Z.GIinski, K.Kostro, 2001). Есть данные о возможности использования против клеща тимола, ментола, фенотиазина, табачного дыма, серы и муравьиной кислоты.

Биологические методы борьбы с клещом основываются на наблюдениях, которыми установлено, что тропилелапс клареа без расплода выживает не более двух суток. Поэтому уменьшение количества расплода или полное его изъятие из семьи на трое суток приводит к гибели паразитов. Для этого ограничивают яйцекладку матки на одном или даже части сота с последующим изъятием его после запечатывания или отделения пчел и матки от расплода. Рекомендуют отбор всех сотов с расплодом с последующим лечением пчел химическими препаратами (Z.GIinski, M.Chmielewski, 1986). При изучении вопроса о возможности завоза возбудителя вместе с импортируемыми матками в Европу (в частности, из Непала в Польшу) в литературе есть сведения, что возбудитель тропилелапсоза может обитать на пчелах и матках не более 74 ч (J.Wilde, 2000). Для полной уверенности в отсутствии заболевания достаточно выдержать маток в изоляции 70 ч от момента помещения их в пересылочные клеточки.

В России тропилелапсоз не зарегистрирован. Ведущим звеном в профилактике тропилелапсоза является предупреждение заноса возбудителя на пасеки нашей страны.

В инструкциях о мероприятиях по борьбе с тропилелапсозом пчел и о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел (1986, 1999) указано, что если заболевание регистрируется на пасеке района (области, края) впервые, то принимается решение о немедленном уничтожении больных пчелиных семей. Пасеку объявляют неблагополучной по этой болезни и на нее в установленном порядке накладывают карантин.

При поражении значительного числа пасек в пчелиных семьях, зараженных и подозреваемых в заражении клещом, все рамки с расплодом (кроме сотов исключительно с отложенными яйцами) удаляют из гнезд и перетапливают на воск. На донья ульев помещают смазанные вазелином листы бумаги или ставят сетчатые подрамники. Семьи помещают в прохладное помещение (зимовник) на 3–4 дня, затем гнезда формируют чистыми продезинфицированными сотами или рамками с вощиной и дважды обрабатывают пчел концентрированной муравьиной кислотой согласно наставлению по ее применению при варроатозе. Бумагу с опавшими клещами сжигают.

Одновременно на неблагополучной пасеке проводят ветеринарно-санитарные мероприятия: предлетковые площадки, ульи, рамки, соты, инвентарь, спецодежду дезинфицируют в соответствии с Инструкцией по дезинфекции, дезакаризации, дезинсекции и дератизации на пасеках; с предлетковых площадок и со дна ульев собирают погибших пчел, выброшенный расплод и сжигают; проводят противороевые меры, а также не допускают содержания слабых, безматочных и отрутневевших семей. Карантин с пасеки снимают через 24 дня после ликвидации болезни и получения отрицательных результатов лабораторного исследования пчел и расплода.

Л.Ф.СОЛОВЬЕВА

Научно-исследовательский

институт пчеловодства,

Рязанская обл., г. Рыбное

Зимняя вентиляция

дек 20, 2014

Органолептические свойства и водность ме…

мая 13, 2018

Как далеко летают пчелы?…

сен 22, 2014

Болезни излечивает не только мед с манук…

март 22, 2017

Хозяйственно полезные признаки забайкаль…

окт 11, 2017

Возможности гетерозиса в пчеловодстве…

янв 22, 2015

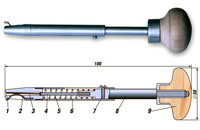

В защиту термокамеры

мая 15, 2016

Определяем медосбор с липы…

сен 20, 2017

Отрасль была восстановлена…

мая 11, 2022

Какие летки открывать зимой?…

дек 30, 2019

Молоток пчеловода

авг 14, 2014

Своевременно меняйте маток…

июль 30, 2019

История красноуфимской популяции среднер…

апр 25, 2018

О таре «второго срока» под мед…

июнь 4, 2014

Замена сотов

сен 21, 2014

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":