![]() Создается впечатление, что каждый новый «импульс» (повышение) в геомагнитной активности приводит к своего рода толчку в увеличении сбора меда пчелами, правда, с инерцией в один или два года. Геомагнитная активность с относительно малой амплитудой становится, по нашему мнению, причиной существенного роста медосбора (более вероятно, из-за стимулирующего эффекта геомагнитных возмущений в отношении самих пчел), в то время как более сильные возмущения ведут к слабому увеличению этого показателя (отрицательное воздействие сильных геомагнитных бурь на биологические системы).

Создается впечатление, что каждый новый «импульс» (повышение) в геомагнитной активности приводит к своего рода толчку в увеличении сбора меда пчелами, правда, с инерцией в один или два года. Геомагнитная активность с относительно малой амплитудой становится, по нашему мнению, причиной существенного роста медосбора (более вероятно, из-за стимулирующего эффекта геомагнитных возмущений в отношении самих пчел), в то время как более сильные возмущения ведут к слабому увеличению этого показателя (отрицательное воздействие сильных геомагнитных бурь на биологические системы).

Мы предполагаем, что геомагнитные возмущения влияют на пчел посредством механизма магнеторецепторов. Как было показано Френкелем, Уолкером, Деннисом и Киршвинком (R.B.Frankel, M.M.Walker, T.E.Dennis, J.L.Kirschvink), некоторые животные обладают специальным набором неврологических рецепторов, содержащих крошечные кристаллы магнетита, которые позволяют им чувствовать и ориентироваться в геомагнитном поле.

Эти кристаллы найдены в некоторых бактериях (например, Aquaspirillum magnetotacticum), у термитов, в мозгу некоторых птиц и даже людей. Считается, что они ответственны за магнеторецепторный механизм и позволяют ощутить полярность или наклон магнитного поля Земли. Так, голуби и другие мигрирующие животные (дельфины и киты) имеют внутренние биологические компасы, состоящие из минерального магнетита, обернутого узлами нервных ячеек.

Десойл (M.Desoil) и другие ученые показали, что пчелы также имеют магнетиты (рис. 3)  наноразмера и поперек ориентированный ферромагнитный материал (минерал) с химической формулой Fe3O4 (магнитные рецепторы, связанные с их нервными системами) в передней части брюшка («относительно большие» частицы магнетита размером больше чем 30 нанометров), в трофоцитах и, вероятно, частицы магнетита меньшего размера (размер, сопоставимый с ядрами ферритина) в голове и грудной клетке. Даже слабые изменения внешнего (геомагнитного) поля, взаимодействуя с этими кристаллами, ощущаются пчелой и помогают ей ориентироваться. Однако сильные возмущения внешнего магнитного поля могут сбить настройку этого природного компаса, а возможно, и отрицательно сказаться на общем самочувствии насекомого.

наноразмера и поперек ориентированный ферромагнитный материал (минерал) с химической формулой Fe3O4 (магнитные рецепторы, связанные с их нервными системами) в передней части брюшка («относительно большие» частицы магнетита размером больше чем 30 нанометров), в трофоцитах и, вероятно, частицы магнетита меньшего размера (размер, сопоставимый с ядрами ферритина) в голове и грудной клетке. Даже слабые изменения внешнего (геомагнитного) поля, взаимодействуя с этими кристаллами, ощущаются пчелой и помогают ей ориентироваться. Однако сильные возмущения внешнего магнитного поля могут сбить настройку этого природного компаса, а возможно, и отрицательно сказаться на общем самочувствии насекомого.

Мы рассматриваем медоносных пчел как биологический объект, действующий как открытая нелинейная система, находящаяся в состоянии неустойчивого динамического равновесия. Переход этой системы в другое состояние (критическое или с разрушенным ритмом) возможен даже в случае очень слабого внешнего воздействия, имеющего уровень шума и действующего как сбой ритма.

Любые изменения естественного электромагнитного поля (геомагнитного поля), вызванные солнечными источниками (вспышки, корональные выбросы массы, солнечный ветер и т.д.), могут играть роль одного из этих внешних факторов. В зависимости от их силы или уровня пчелы ведут себя по-разному, что в свою очередь отражается на уровне их медопродуктивности. Поскольку пасеки, как правило, расположены в местах достаточно удаленных от городских инфраструктур и источников техногенного шума, то действие последних будет меньше, чем влияние космической погоды.

Присутствие супермагнитных частиц, изолированных от магнетита (типа найденного в брюшке медоносных пчел), позволяет быстро реагировать на изменения магнитного поля во время полета пчелы. Магнитный момент, очевидно, возникает еще на стадии куколки и сохраняется у взрослого насекомого.

Мы также поставили задачу установить связь между космической погодой и средним числом семей на пасеках. Для этого воспользовались канадской базой данных. Результаты Фурье-анализа (рис. 4) показывают, что изменения среднего числа семей на пасеках также имеют 12-летнюю периодичность. Их число увеличивается в годы максимума солнечного цикла. Такой рост скорее всего связан с влиянием солнечной активности на физиологию пчел.

Мы также поставили задачу установить связь между космической погодой и средним числом семей на пасеках. Для этого воспользовались канадской базой данных. Результаты Фурье-анализа (рис. 4) показывают, что изменения среднего числа семей на пасеках также имеют 12-летнюю периодичность. Их число увеличивается в годы максимума солнечного цикла. Такой рост скорее всего связан с влиянием солнечной активности на физиологию пчел.

Рост солнечной активности и возможные изменения в иммунной системе пчел, менее интенсивные космические лучи и слабые электронные потоки в периоды максимума солнечной активности, а также связь между галактическими космическими лучами и формированием низких облаков и т.д. могут стать дополнительными механизмами при объяснении этой картины.

Климатические условия, постепенные и/или резкие изменения климатических условий и их влияние на пчел и медоносную растительность в исследуемых регионах и в мировом масштабе должны быть приняты во внимание при проведении дальнейших исследований.

Базы научных данных и наблюдения, сделанные отдельными пчеловодами, а также данные по количеству осадков и числу периодов засух, которые влияют непосредственно на медосбор, должны быть вовлечены в эти исследования с учетом особенностей конкретных регионов. Так, в Азербайджане должно быть принято во внимание, что серая горная кавказская порода имеет самый длинный хоботок по сравнению с другими, не склонна к чрезмерному роению и создает сильные семьи.

Таким образом, исследования показали, что на медопродуктивность пчел более существенно влияют геомагнитные возмущения, чем солнечная активность, в то время как среднее число семей на пасеках зависит от изменений солнечной активности. Относительно небольшие изменения в геомагнитной активности (слабые и умеренные геомагнитные бури при фазах усиления или ослабления 11-летней солнечной активности) оказывают положительное стимулирующее влияние на здоровье пчел, в то время как сильные геомагнитные возмущения, которые, как правило, приходятся на годы солнечного максимума, влияют отрицательно.

Наиболее вероятно, что побуждающее к работе возбуждение пчел происходит через механизм физиологического ответа их на изменения геомагнитного поля (флуктуаций геомагнитного поля) посредством магнитных рецепторов, делающих их более подвижными. Считаем, что медоносные пчелы чувствительны к геомагнитному полю и его изменениям и они управляются этим полем посредством магнетитов, расположенных в их брюшке.

Результаты математического анализа указывают на наличие явных 12- и 6-летних периодичностей в медосборе, скорее всего связанных с вариациями в солнечной и геомагнитной активности.

Методика прогноза медосбора в Азербайджане с учетом влияния космической погоды развита и обоснованна. Прогнозы, данные авторами об ожидаемом низком уровне этого показателя в 2004 и 2005 гг., подтвердились. Наши результаты позволили предсказать постепенное повышение сбора меда, начиная с 2006 г. — это год минимума солнечной активности текущего солнечного цикла №23 и минимума геомагнитной активности. Результаты этих исследований могут быть использованы при планировании развития отрасли.

Авторы выражают глубокую благодарность коллегам из Азербайджана А.Б.Аскерову, А.М.Халилову, Ю.А.Гулиеву и Т.Г.Гаджиеву за предоставление базы данных, обсуждения, консультации и помощь.

Э.С.БАБАЕВ,

Ф.Р.МУСТАФА, П.Н.ШУСТАРЕВ

Шамахинская астрофизическая обсерватория им. Н.Туси,

Национальная академия наук Азербайджана

www.shao.az,

Семь факторов стресса, влияющих на появл…

янв 29, 2017

Вывод маток (1)

июль 17, 2014

Роение и вывод маток

июль 13, 2015

Пчел красит место

март 1, 2015

Улучшить медоносную базу…

окт 3, 2014

Лечебно-профилактические подкормки…

апр 20, 2016

Особенности зрения пчел…

сен 9, 2015

Влияние пчеловодства на семеноводство бо…

авг 9, 2023

Геомагнетизм в ориентации пчел…

сен 9, 2017

Не спешите перенимать чужой опыт…

нояб 3, 2014

Стабильность сообществ предгорий…

янв 29, 2020

Подготовка апитерапевтов…

окт 25, 2014

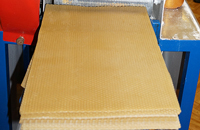

Плохая упаковка снижает качество вощины…

июнь 28, 2017

Уникальные свойства прополиса…

окт 21, 2021

Гигантские пчелы

сен 1, 2021

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":