![]() С принятием в 988 г. на Руси христианства в жизнь людей стали входить церковные праздники. В православном календаре почти каждый день отмечен именем какого-либо святого или важным событием. С такими днями крестьяне и стали связывать различные приметы или предсказания будущей погоды, основанные на длительных наблюдениях. Многие приметы относились к пчелам и занятию пчеловодством, а мед нередко использовали для приготовления обрядовых блюд.

С принятием в 988 г. на Руси христианства в жизнь людей стали входить церковные праздники. В православном календаре почти каждый день отмечен именем какого-либо святого или важным событием. С такими днями крестьяне и стали связывать различные приметы или предсказания будущей погоды, основанные на длительных наблюдениях. Многие приметы относились к пчелам и занятию пчеловодством, а мед нередко использовали для приготовления обрядовых блюд.

Конечно, надо иметь в виду, что до 1492 г. новый год на Руси начинался 1 марта, с 1492 г. — 1 сентября, с 1700 г. — 1 января. Причем Петр I не только изменил дату наступления нового года, но и повелел вести летоисчисление не от «сотворения мира», а от Рождества Христова. Сегодня вызывает улыбку указание императора о порядке встречи нового года: «…поздравлять друг друга с новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь нового года учинять украшения из елей, детей забавлять на санках, катать с гор, а взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять, на то других дней хватает». В 1918 г. календарь в нашей стране перенесли на 13 дней вперед, хотя все существовавшие ранее праздники приурочены к исчислению по старому стилю. Ниже приведены даты, когда в народе вспоминают о пчелах или о меде (в скобках — по старому стилю). Но поскольку пчеловодством занимались как в южных, так и в северных регионах России, то некоторые приметы уместны только для тех мест, где они впервые появились.

6 января (24 декабря) — заключительный день Рождественского поста. В этот день варили кутью — кашу из смеси пшеницы, гороха, риса или одного из этих злаков.

7 января (25 декабря) — Рождество Христово. Все садились за общий стол и ели из чаши кутью, которую подавали с медом и изюмом. Примечали: на Рождество метель — пчелы будут хорошо роиться.

8 января (26 декабря) — второй день праздника Рождества Христова. Роженицы и бабки-повитухи собирались во время богослужения в церкви перед иконой Божией Матери, называемой «Блаженное чрево». Отслужив молебен, роженицы приглашали повитух «на кашу», приготовленную по определенному рецепту. Также полагалось посетить бабку-повитуху с детьми, которых она в свое время приняла, и оказать ей посильную помощь: воды принести, дров наколоть. После этих хлопот ребята усаживались за стол и хозяйка выставляла горшок каши, обязательно сдобренной медом.

17 января (4 января) — именины Зосимы — покровителя пчеловодов.

18 января (5 января) — Крещенский сочельник. Если снег погнет сучья на деревьях, то будет богатый урожай, пчелы станут хорошо роиться.

19 января (6 января) — Крещение. Метель — к хорошему роению пчел. Если во время литургии, особенно во время хождения на воду, идет снег, от пчел получится много роев.

4 февраля (22 января) — Тимофей-полузимник. По обычаю, в этот день проверяли пчел в омшанике. Если они в улье жужжат еле слышно, значит хорошо переносят зиму; напротив, беспокойное гудение свидетельствует о неблагополучии в пчелиной семье.

14 марта (1 марта) — Евдокия. Если лужи воды у порога, пасечники в меду купаться будут.

17 апреля (4 апреля) — Зосима. Выставляли из омшаников ульи с пчелиными семьями.

28 апреля (15 апреля) — Пуд-пчельник. Пчеловоды осматривали пасеки, выставляли своих подопечных для облета. Говорили: «На святого Пуда доставай пчел из-под спуда».

30 апреля (17 апреля) — Зосима Соловецкий, Зосима-пчельник. К этому дню, как и к дню святого Пуда, приурочивали выставку пчел: «На Зосиму-пчельника расставляй ульи из пчельника». Этот святой считается заступником пчеловодов, покровителем пчеловодства и хранителем пчел. В честь преподобного Зосимы-пчельника существовали молитвы, в одной из которых говорится, как угодники Соловецкие, путешествуя по дальним странам, привезли оттуда, по велению Божию, в набалдашнике посоха пчелиную матку. Пустив ее в Русскую землю, они положили начало пчеловодству. В некоторых местах был обычай кормить пчел просфорой, освещенной накануне Богоявления, будто бы по примеру самого преподобного Зосимы. На одном из ульев ставили образ святого Зосимы. В народе говорили: «Без Бога — ни до порога, а без Зосимы-Савватия — ни до улья»; «Рой роится — Зосима-Савватий веселится»; «Пчела знает, где мед брать»; «У кого медок и маслице — у того праздничек». Пчеловоды примечали: на какой хлеб пчела пошла, тот на зерно будет хорош; если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся, если нет — вишен не будет; мало убыли в пчелах (по выставке из омшаника) — к урожаю гречихи, и, наоборот, много убыли — гречиха не уродится.

2 июля (19 июня) — Зосима, день пасечника. Считалось, что пчела жалит только грешника; без Зосимы-Савватия рой пролетит мимо. На Зосиму пчелы медом запасаются. Если они быстро летят к ульям — скоро быть дождю. Пчелы становятся злее, чаще жалят — будет засуха; сидят на стенках улья — к сильной жаре. С того дня, когда пчелы начинают активно заносить мед и заливать соты, наступает главный взяток.

7 июля (24 июня) — Рождество Иоанна Крестителя (Иван Купала). В этот день говорили: «Корми меня на Ивана, сделаю из тебя пана».

9 июля (26 июня) — Тихвинская икона Божией Матери, которая пришла на Русь в 1383 г. Говорили, что на Тихвинскую пчела вылетает за медовым сбором.

2 августа (20 июля) — Пророк Илия (Ильин день). Время обновления стоянки пасеки (при кочевке на разнотравье). Пчеловоды в последний раз меняли место пасеки, чтобы обеспечить наиболее полный запас меда пчелам в зиму, мед летнего медосбора выкачивали. По такому случаю существовало присловье: «Богат, как ильинский сот». В этот день пчелы могли роиться, что для данного времени года редкое явление, но «ильинский рой и не в корысть», потому что поздний и не успевает запастись медом.

14 августа (1 августа) — Медовый Спас, праздник пчеловодов. Заламывали первые медовые соты. Не заломишь соты — соседние пчелы вытаскают весь мед. Полагали, что с этого дня пчелы перестают вырабатывать мед, и его разрешалось есть людям. Мед святили в церкви и, по обычаю, раздавали сладкое угощение: «На первый Спас и нищий медку попробует»; «Первый сот — сиротам, вдовам, больным». Пекли пироги с пшенной кашей и медом.

21 сентября (8 сентября) — Рождество Пресвятой Богородицы. Начинали убирать пчел к зиме.

24 сентября (11 сентября) — Федора. Уносили в омшаник ульи с пчелами.

1 октября (18 сентября) — Арина. Продолжали убирать ульи.

2 октября (19 сентября) — Зосима и Савватий. Заканчивали убирать ульи. Начинался «лакомый стол», или «пчелиная девятина» — со 2 по 10 октября. Ежедневно утром съедали по чайной ложке меда, запивая теплой водой.

22 декабря (9 декабря) — Анна зимняя (темная). Этот день почитали беременные женщины и пчеловоды.

Н.АСТАФЬЕВ

Вездеход для пчеловода…

дек 6, 2014

Товарный мед при скудном медосборе…

июль 7, 2018

Причины гибели пчел - 1

окт 31, 2014

Препараты ковитсан и ВЭСП — перспективы …

мая 19, 2015

Работаю с кавказянками…

окт 21, 2020

Многоматочное пчеловодство: «за» и «прот…

июнь 4, 2014

Роль пчеловодства в воспитании подростко…

март 15, 2019

Ульевые соты и сотовые рамки…

авг 3, 2015

Качество гарантируем

июль 28, 2014

Новые подходы к лечению аскосфероза пчел…

сен 21, 2014

Новая угроза здоровью пчел со стороны ра…

авг 15, 2015

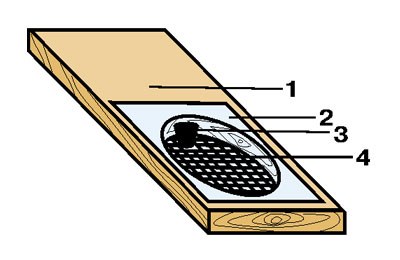

Роевня

июнь 18, 2016

Особенности питания и поведения китайско…

фев 1, 2021

Хотим поделиться знаниями…

июль 31, 2018

Нектаропродуктивность донника…

июнь 20, 2017

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":