![]() Период сбора и переработки нектара – один из наиболее напряженных в жизни пчелиной семьи: пчелы собирают нектар, раскладывают его тонким слоем по ячейкам, периодически «перелопачивают», инвертируют и испаряют из него излишнюю влагу, а готовый продукт переносят в ячейки и запечатывают их.

Период сбора и переработки нектара – один из наиболее напряженных в жизни пчелиной семьи: пчелы собирают нектар, раскладывают его тонким слоем по ячейкам, периодически «перелопачивают», инвертируют и испаряют из него излишнюю влагу, а готовый продукт переносят в ячейки и запечатывают их.

Изучению этой проблемы посвящены работы L.Armbruster (1928), Г.Ф.Таранова (1948), И.А.Мельничука (1967) и многих других авторов, однако в целом этот вопрос остается мало изученным, особенно в части, касающейся энергетики и динамики происходящих процессов.

Предпринимался ряд попыток оценить энергетические затраты семьи в этот период по расходу потребляемых кормов, что вынуждало исследователей прибегать к всевозможной изоляции пчел, ограничению их деятельности, таким образом, семья оказывалась в неестественных условиях (А.Н.Гареев, 1969).

В 2002 г. мы провели опыт по оценке энергозатрат семьи при переработке нектара, регистрируя ее термогенез. В опыте участвовала семья приокского породного типа, находящаяся в улье-калориметре, с помощью которого и определяли ее тепловыделение. Учет вели ежедневно утром и вечером как в период медосбора, так и при его отсутствии. В отдельные дни работала автоматическая запись показаний. Одновременно фиксировали принос нектара, температуру и влажность воздуха внутри улья и вне его.

В 2002 г. мы провели опыт по оценке энергозатрат семьи при переработке нектара, регистрируя ее термогенез. В опыте участвовала семья приокского породного типа, находящаяся в улье-калориметре, с помощью которого и определяли ее тепловыделение. Учет вели ежедневно утром и вечером как в период медосбора, так и при его отсутствии. В отдельные дни работала автоматическая запись показаний. Одновременно фиксировали принос нектара, температуру и влажность воздуха внутри улья и вне его.

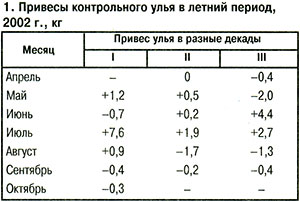

Лето 2002 г. было крайне засушливым, нектар растения выделяли лишь в редкие дни. Как видно из таблицы 1, более или менее ощутимые привесы отмечались в третьей декаде июня и первой декаде июля, но именно такой характер медосбора позволил выявить изменения энергетических затрат семьи.

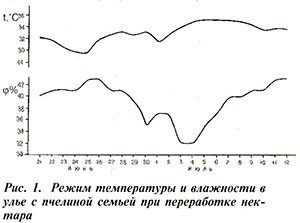

На рисунке 1 представлен режим температуры и влажности в пчелиной семье во время медосбора (29.06–06.07), а также в предшествующий и последующий за ним периоды (21–28.06 и 07–10.07). Температура в гнезде до начала медосбора держалась на уровне 32°С (lim 30–35°С), что очень близко к максимально допустимой для пчел. С поступлением нектара она плавно поднялась до 35°С и, продержавшись на таком уровне в течение 5 дней, понизилась после окончания медосбора до 34°С. Относительная влажность воздуха в улье перед медосбором составляла в среднем 41% (lim 40–43%). При поступлении нектара она постепенно понизилась до 32%, а с окончанием (одновременно с падением температуры) поднялась сначала до 40, а затем до 43%.

На рисунке 1 представлен режим температуры и влажности в пчелиной семье во время медосбора (29.06–06.07), а также в предшествующий и последующий за ним периоды (21–28.06 и 07–10.07). Температура в гнезде до начала медосбора держалась на уровне 32°С (lim 30–35°С), что очень близко к максимально допустимой для пчел. С поступлением нектара она плавно поднялась до 35°С и, продержавшись на таком уровне в течение 5 дней, понизилась после окончания медосбора до 34°С. Относительная влажность воздуха в улье перед медосбором составляла в среднем 41% (lim 40–43%). При поступлении нектара она постепенно понизилась до 32%, а с окончанием (одновременно с падением температуры) поднялась сначала до 40, а затем до 43%.

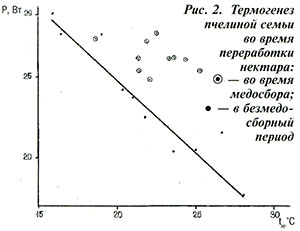

На рисунке 2 показан термогенез семьи в этот период, из которого следует, что при переработке принесенного нектара (1,1– 1,9 кг/день) при температуре наружного воздуха 21–25°С он составлял 25–28 Вт, в то время как в безмедосборный период при такой же наружной температуре – 20–24 Вт (разница составляет 4–5 Вт). Это вполне объяснимо, поскольку период медосбора в большинстве случаев совпадает с временем, когда в семье есть расплод, для обогрева которого пчелы поддерживают температуру, близкую к предельной – 36°С.

На рисунке 2 показан термогенез семьи в этот период, из которого следует, что при переработке принесенного нектара (1,1– 1,9 кг/день) при температуре наружного воздуха 21–25°С он составлял 25–28 Вт, в то время как в безмедосборный период при такой же наружной температуре – 20–24 Вт (разница составляет 4–5 Вт). Это вполне объяснимо, поскольку период медосбора в большинстве случаев совпадает с временем, когда в семье есть расплод, для обогрева которого пчелы поддерживают температуру, близкую к предельной – 36°С.

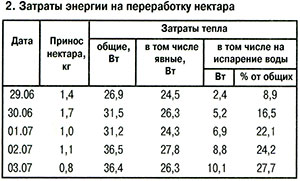

При более обильном медосборе зона, занятая созревающим медом расширяется, и среднеобъемная температура гнезда увеличивается, тепловыделение семьи может возрасти. При переработке нектара тепло теряется и с испаряющейся влагой (на испарение 1 кг воды при температуре 30°С тратится 2428,6 кДж (580,5 ккал). Допустим, должно испариться 30% воды, а продолжительность созревания меда 5 сут, можно оценить суммарные энергозатраты семьи. Результаты приведены в таблице 2, из которой следует, что в условиях проведенного опыта затраты тепла на испарение воды в первый день были равны 8,9%, на пятый день они возросли до 27,7%.

При более обильном медосборе зона, занятая созревающим медом расширяется, и среднеобъемная температура гнезда увеличивается, тепловыделение семьи может возрасти. При переработке нектара тепло теряется и с испаряющейся влагой (на испарение 1 кг воды при температуре 30°С тратится 2428,6 кДж (580,5 ккал). Допустим, должно испариться 30% воды, а продолжительность созревания меда 5 сут, можно оценить суммарные энергозатраты семьи. Результаты приведены в таблице 2, из которой следует, что в условиях проведенного опыта затраты тепла на испарение воды в первый день были равны 8,9%, на пятый день они возросли до 27,7%.

Процесс испарения влаги из нектара по своей физической сущности – это обычная конвективная сушка. В соответствии с общей теорией она обычно делится на два периода: постоянной скорости и период падающей скорости сушки (А.В.Лыков, 1968; О.Кришер, 1961). В режиме постоянной скорости (первый период), когда влагосодержание продукта больше гигроскопического, температура его поверхности остается постоянной и равной температуре мокрого термометра. Как только влагосодержание на поверхности сохнущего продукта достигнет гигроскопического, образуется подсушенный слой, и поступающая на поверхность влага должна его преодолеть. При этом температура поверхности постепенно возрастает и начинается второй период сушки. У разных материалов он протекает по-разному. У капиллярно-пористых тел испарение влаги перемещается вглубь, у пастообразных – продолжается с поверхности. Теория сушки позволяет объяснить сущность происходящих в этот период в улье процессов и соответственно работу и поведение пчел.

А.И.КАСЬЯНОВ

НИИ пчеловодства

Использование роевых маточников…

июль 3, 2019

Внимание на гантельный индекс…

март 20, 2018

Трава-растрепа

окт 7, 2014

FGMO как новый способ борьбы с клещом Va…

апр 22, 2014

Электрообогрев (1)

фев 11, 2016

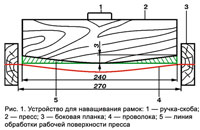

Просто и удобно. Наващивание рамок…

дек 31, 2017

Биологические параметры особей пчелиных …

фев 25, 2023

Сохранность местных пород - ответственно…

нояб 5, 2015

Перспективы приусадебного пчеловодства…

янв 28, 2015

Мед позднего медосбора…

июль 20, 2018

Зоотехнические методы борьбы с болезнями…

апр 3, 2016

Умеем ли мы продавать мед?…

авг 31, 2015

Свечи на основе продуктов пчел в урологи…

сен 3, 2022

Медопродуктивность чертополохов…

апр 23, 2024

Эпибрассинолид и развитие семей…

окт 7, 2014

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":