![]() Я уже писал об изменении климата на Русской равнине и как это повлияло на бортевых пчел (ж-л «Пчеловодство» №9, 2008), но хочу еще раз вернуться к этой теме.

Я уже писал об изменении климата на Русской равнине и как это повлияло на бортевых пчел (ж-л «Пчеловодство» №9, 2008), но хочу еще раз вернуться к этой теме.

В нашей истории случались очень неблагоприятные годы для пчел. Так, Н.М.Карамзин, описывая погоду в 1601 г., отмечает, что в ту весну дожди лили в течение десяти недель непрестанно, а 15 августа случился жестокий мороз. Согласно другим источникам мороз ударил в конце июля.

Далее привожу сведения, которые удалось собрать о погодных условиях 1601 г. в некоторых российских землях и городах.

Исключительно мягкая, многоснежная зима наблюдалась в Псковской земле. Снег на полях был «по грудь человеку», под ним подопрели озимые посевы. Лето дождливое — с 29 июня полили «дожди беспрестанно», а 31 августа «мразом поби рожь и ярь... в лете стали великие морозы». Сильные заморозки отмечены 28 июля в Москве: «...великий мраз и позыбе всякое жито и всякий овощь, и бысть глад велик три лета». В Калуге, Ливнах, Шацке лето стояло очень дождливое, а затем неубранные поля покрыло глубоким снегом. Большой неустойчивостью отличалась погода и в западнорусских землях. Дождь шел в течение двенадцати недель. Яровые стали «высоковатися» (колоситься) 29 июня, а «по покрове за две недели началась жатва яровых», которые оставались еще зелеными. Снег выпал 4 октября и засыпал все посевы, что «великую яри шкоду учинило». Чуть легче оказались погодные условия 1602 г., а зимой 1603 г. почти повторились события 1601 г.

Казалось бы, пчелы должны были погибнуть, без медосбора на протяжении трех лет, а вместе с ними должна была исчезнуть и профессия бортника. Но исторические документы свидетельствуют, что ничего подобного не произошло. Например, в межевых книгах от 20 апреля 1604 г. записано, что на установление земельной границы между двумя хозяевами «тое пустошь на дикое поле поехали сторонние люди: попы, боярский сын, староста... и бортник ездил» (то есть бортники оставались уважаемыми людьми). Следовательно, пчелы выжили!

Сохранились и границы бортных ухожеев. Так, они указаны в межевых книгах от 23 сентября 1606 г.: «...от Черного лесу Кучюмовского ухожея вниз по Городовому ручью, по обе стороны Городового ручья, — а по мордовски тот Городовой ручей словет Вашкилей, возле врага Колмалея до Арехавского ручья Кискиттунал дуброву ухожея Вечкановской мордвы...». Зачем сохранять границы, если на этой территории уже нет объекта охраны — пчел? Значит, были они в Большом Мокшанском лесу.

Представляют интерес и оброчные документы. В приходных окладных книгах за 1618–1619 гг. отмечено, кто и сколько оброка медом должен платить: «...у мордвы у Рузанка Сустатова с товарыши з знамяни оброку 2 пуда и 16 гривенок меду... (1 пуд = 16,38054 кг, гривенка = 1 фунт = 2 малые гривенки по 48 золотников, 1 фунт = 0,4095 кг. — Авт.), у мордвина Кетайка Кулаева з дву знамян оброку 4 пуда и 32 гривенки меду, у мордвина Пергуша Кузьмина с товарыши... оброку 6 пуд меду...».

Величина оброка говорит, что крылатые труженицы имели приличный медосбор, их семьи были крепкими и здоровыми. И это всего через 15 лет после трехлетнего пчелиного голода. Не могу утверждать, что пчелам понадобилось именно 15 лет для восстановления продуктивности. Безусловно, в этот промежуток времени они «работали», просто у меня пока нет документов того периода. Пчелы переносили и другие климатические невзгоды: длительные засухи, обширные лесные и степные пожары, ранние весенние и осенние заморозки, но сохраняли свою численность в лесах и перелесках Русской равнины.

Но вот в XX в. пчеловоды решили улучшать качества своих подопечных. За главное брали продуктивность пчелиной семьи. Начали привозить маток с Кавказа, из-за Закарпатья, с Карпат, из стран Западной Европы. И казалось, невдомек нашим пчеловодам, что они разрушают генофонд русской бортевой пчелы. А генофонд — понятие весьма сложное. Далеко не все знают, что это такое, как он меняется, какие качества в результате становятся лучше, а какие — ухудшаются. Следствием неразумного скрещивания пчел стали повальные болезни. Семьи начали гибнуть от неизвестных причин.

Пчеловодам нужно изучить сведения о состоянии климата на Русской равнине хотя бы за последнюю тысячу лет. Тогда они сумеют понять, что русская бортевая пчела лучше, чем какая-либо другая, приспособлена к нашим условиям и может быть продуктивной многие годы при самых различных природных катаклизмах. Но мы пока живем одним днем: нужно брать свое сейчас, а не завтра. Сегодня едва ли возможно восстановить генетически чистую русскую бортевую пчелу — чистых генетических линий практически нет. Даже в башкирском заповеднике Шульган-Таш бурзянки подвергаются опасности гибридизации, так как приватные пасеки стоят слишком близко к заповедной территории.

…А погода продолжает выкидывать чудеса. Например, в 1986 г. в г. Темникове снег выпал 19 сентября (фото), в 2000 г. — 1 мая, причем с метелью и вьюгой. Вот уже несколько лет май и июнь у нас холодные. Поэтому пчелы-«чужестранки» плохо переносят наш климат.

А.И.РЫЖИКОВ

Мордовия, г. Темников

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

Твердый мед

нояб 26, 2016

Стоит ли красить ульи?

нояб 14, 2014

Среда для культивирования гнильцов…

окт 20, 2015

ТЭДА - новый фумигационный акарицид …

июнь 17, 2016

Многоматочное пчеловодство: «за» и «прот…

июнь 4, 2014

Аспергиллез пчел

апр 18, 2015

Спасибо, апирой!

дек 23, 2018

Влияние температуры на развитие матки от…

фев 13, 2023

Биофизические основы терморегуляции семь…

фев 10, 2014

Оборудование для получения секционного м…

нояб 17, 2015

Сильфия пронзеннолистная…

дек 23, 2023

Чем заменить дымарь?

апр 29, 2022

Пчеловодство в православном календаре…

дек 31, 2016

Еще раз о розливе меда

авг 3, 2019

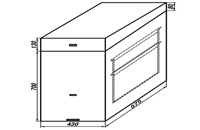

Улей для пенсионеров

нояб 27, 2021

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":