![]() Наше первое знакомство с генофондом среднерусских пчел Татарстана состоялось в 1970 г., когда мы завезли 92 пчелиные семьи из Сабинского района на Орловскую опытную станцию пчеловодства для репродукции и селекционной работы.

Наше первое знакомство с генофондом среднерусских пчел Татарстана состоялось в 1970 г., когда мы завезли 92 пчелиные семьи из Сабинского района на Орловскую опытную станцию пчеловодства для репродукции и селекционной работы.

По предварительным данным, полученным в республиканской конторе пчеловодства, местные пчелы Сабинского и сопредельных районов не были метизированы завозными породами и отличались достаточно хорошей зимостойкостью и продуктивностью.

При отборе семей мы обращали внимание на ряд признаков: темную окраску хитина без признаков желтизны, беспокойное поведение пчел при осмотре, значительную злобивость (осмотр проводили в сентябре при холодной и дождливой погоде), белую печатку меда. Мы отобрали пробы особей последней осенней генерации и сделали промеры экстерьерных признаков.

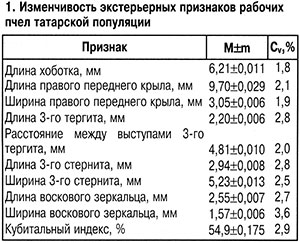

Полученные результаты подтвердили чистопородность этих пчел (табл. 1). При повторном завозе Н.Н.Гранкиным в 1993 и 1994 гг. провели также соответствующие измерения. Оказалось, что чистопородность массива за 20 лет не деградировала: длина хоботка — (6,24±0,024) мм; расстояние между выступами 3-го тергита — (5,00±0,023) мм, значение кубитального индекса — 61,5%.

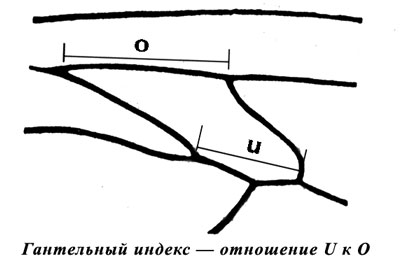

Исследования С.З.Стехина в 2004 г. подтвердили, что чистопородный массив пчел в Татарстане сохраняется и в настоящее время (длина хоботка — 6,15÷6,20 мм, ширина 3-го тергита — 4,9÷5,1 мм, значение кубитального индекса — 60÷64%). Эти данные свидетельствуют о значительной стабильности сложившегося массива, что подтверждается 30 годами наблюдений. Низкие значения Сv% всех признаков также указывают на их высокую консолидацию.

Исследования С.З.Стехина в 2004 г. подтвердили, что чистопородный массив пчел в Татарстане сохраняется и в настоящее время (длина хоботка — 6,15÷6,20 мм, ширина 3-го тергита — 4,9÷5,1 мм, значение кубитального индекса — 60÷64%). Эти данные свидетельствуют о значительной стабильности сложившегося массива, что подтверждается 30 годами наблюдений. Низкие значения Сv% всех признаков также указывают на их высокую консолидацию.

Результаты сравнительного испытания разных популяций пчел среднерусской породы на Орловской ОСП показали, что семьи татарской популяции зимуют лучше, чем владимирской, новосибирской, уральской, вологодской и орловской: зимний отход насекомых по группе составлял всего лишь 22%, на момент первого весеннего осмотра сила семей — 7 улочек, количество печатного расплода — 24,8 сотен ячеек. Подобное превосходство было отмечено и по другим хозяйственно полезным признакам.

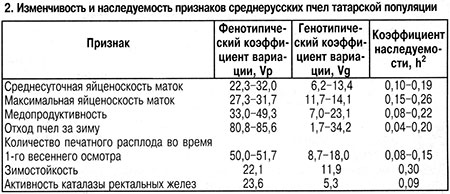

Так, пчелы татарской популяции превзошли местную орловскую по меду на 25,7%, по воску на 13,6%, среднесуточная яйценоскость маток в семьях татарской популяции была на 17,9% выше, чем у местных. По результатам испытаний ее выделили для дальнейшей селекционной работы как наиболее перспективную. Расчеты генетико-популяционных параметров хозяйственно полезных признаков (табл. 2) показали, что в популяции имеются значительные резервы для успешной их селекции.

Эту работу выполняли методом индивидуального отбора с проверкой маток по качеству потомства. На первых этапах на племя оставляли семьи, превосходящие показатели сверстниц на 2s (Н.И.Кривцов, 1992; 1995). В результате была выделена линия 44т.

Эту работу выполняли методом индивидуального отбора с проверкой маток по качеству потомства. На первых этапах на племя оставляли семьи, превосходящие показатели сверстниц на 2s (Н.И.Кривцов, 1992; 1995). В результате была выделена линия 44т.

Уже к F4 среднесуточную яйценоскость маток удалось довести до 1977 яиц, а максимальную — до 2368 яиц, превосходство по медопродуктивности над исходным уровнем популяции в F7 — 240,0%, а в F8 — 218,3%.

Таким образом, в среднем за девять поколений превосходство над исходной популяцией по медопродуктивности пчел и среднесуточной яйценоскости маток достигло 60%, а по максимальной яйценоскости — 40%. Проявление этих признаков проходило на фоне неизменно благополучной зимовки.

Таким образом, татарские пчелы отличаются высокой отзывчивостью на отбор, особенно в F3–F4. За первые 10 лет селекции в области районирования поступило около 80 тыс. неплодных и 10 тыс. плодных маток этой линии 44т, результат — ни одной рекламации. В настоящее время линия 44т насчитывает 1400 пчелиных семей и воспроизводится в новых и новых поколениях.

В исследованиях Н.Н.Гранкина (1980) пчелы этой линии показали хорошую сочетаемость с другими линиями, проявив достаточно высокий эффект микрогетерозиса. Следует подчеркнуть, что татарская популяция входит в структуру селектируемого на Орловской опытной станции пчеловодства Орловского заводского типа среднерусской породы пчел (Н.Н.Гранкин, 2000).

Отрадно отметить большой прогресс в селекционной и организационной работе с коренным чистопородным массивом среднерусских пчел в Татарстане. Территории Сабинского, Мамадышского и Болтасинского районов республики в 1986 г. получили статус государственного заказника по их охране и воспроизводству, а с 2003 г. работает Научно-производственный центр селекции пчел «Татарский» (НПЦ), в состав которого вошли 80 пасек Сабинского, Мамадышского и других сопредельных районов общей численностью около 10 тыс. пчелиных семей. НПЦ получил лицензию на осуществление деятельности в качестве племенного завода по разведению пчел среднерусской породы. Его мощности позволяют производить в год около 50 тыс. чистопородных плодных маток среднерусской породы.

Теперь у нас есть все основания надеяться, что пасеки центральных и северных областей России в скором времени будут бесперебойно снабжаться ценным племенным материалом из Татарстана.

Н.И.КРИВЦОВ

Пчелы, магнетизм и электричество…

мая 27, 2014

Фиксирование рамок

окт 30, 2016

Покраска пчеловодного инвентаря…

авг 19, 2014

Изготовление и наващивание рамок …

апр 1, 2014

Весенние работы на пасеке…

март 22, 2023

Племенные ресурсы среднерусских пчел Тат…

дек 15, 2016

Условия производства качественных пчелин…

апр 24, 2023

Зимовать ли пчелам на полностью свежих с…

нояб 17, 2017

Ульевые соты и сотовые рамки…

авг 3, 2015

Маточное молочко и прополис в гинекологи…

фев 2, 2015

Павильоны (2)

сен 12, 2017

Аскозол - новый препарат для лечения аск…

окт 1, 2014

Матку выберут пчелы

мая 19, 2015

Роение в процессах Маркова…

июнь 22, 2015

Препарат кандисил для стимулирования рос…

янв 25, 2016

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":