![]() Антропогенная трансформация экологической среды способствует изменению генетического разнообразия, деградации и исчезновению многих местных и локальных популяций медоносных пчел. Уменьшение аграрных и естественных фитоценозов приводит к сокращению кормовой базы пчеловодства, несбалансированное применение пестицидов и удобрений существенно ухудшает условия обитания пчел, а отсутствие налаженного производства плодных маток районированных пород вызывает снижение численности и продуктивности пчелиных семей.

Антропогенная трансформация экологической среды способствует изменению генетического разнообразия, деградации и исчезновению многих местных и локальных популяций медоносных пчел. Уменьшение аграрных и естественных фитоценозов приводит к сокращению кормовой базы пчеловодства, несбалансированное применение пестицидов и удобрений существенно ухудшает условия обитания пчел, а отсутствие налаженного производства плодных маток районированных пород вызывает снижение численности и продуктивности пчелиных семей.

Концепцией развития пчеловодства до 2015 г. и на дальнейший период предусмотрена разработка новых селекционно-генетических методов как для сохранения ценного генофонда аборигенных пород пчел, так и для расширения чистопородного разведения районированных пород, повышения потенциала их продуктивности, устойчивости к заболеваниям, а также для выведения новых высокопродуктивных линий и породных типов пчел. В связи с этим возникает проблема контроля чистопородности репродуцируемых маток в зоне разведения помесей местной популяции пчел серой горной кавказской породы.

Впервые в Республике Дагестан нами проведены комплексные исследования состояния биологической продуктивности местных популяций пчел, дана оценка их репродуктивного потенциала и разработана научно обоснованная система мероприятий по сохранению и воспроизводству биологического разнообразия локальных субпопуляций серых горных кавказских пчел. В результате эксперимента выявлено влияние разнообразия природно-климатических условий Дагестана на жизнедеятельность, физиологическое состояние, повышение продуктивности пчелиных семей, увеличение производства и качество продуктов пчеловодства с учетом кратности и избирательности использования медосбора в различных ландшафтах республики.

Известно, что насекомые, в частности медоносные пчелы, чувствительны к изменениям внешней среды, поэтому без тщательного изучения географических и климатических условий местности невозможно сохранить определенный генофонд, вид или популяцию. Сравнительно небольшая территория Дагестана характеризуется разнообразием растительного покрова, что обусловлено резкими различиями рельефа, климата, почв и других элементов ландшафта разных регионов в республике. Здесь на сравнительно небольших расстояниях встречаются как представители пустынной, так и горно-тундровой растительности. Между ними располагаются горные луга и разнотравно-злаковые степи, отдельные массивы лесов и кустарников.

Как показали наши исследования, на территории Дагестана в ареале естественного расселения серых горных кавказских пчел выделяется несколько субпопуляций различного происхождения. Анализ морфологических признаков свидетельствует о том, что обитающие там пчелы отличаются от серых горных грузинских, а тем более от карпатских, среднерусских и других пород.

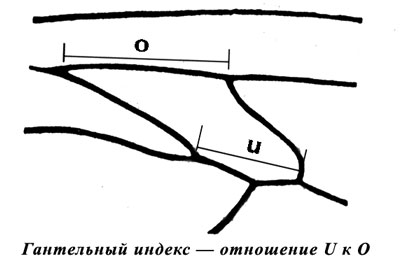

Нами установлено, что в пределах республики морфологические признаки подвергаются клинальной изменчивости в соответствии с вертикальной поясностью ландшафта. Значения морфологических признаков местных пчел различного происхождения в течение весенне-летнего сезона достоверно увеличивались, за исключением кубитального индекса. Наибольшая разница между весенними и летними пчелами наблюдалась по длине крыла, длине хоботка, длине третьего тергита. Наиболее длинный хоботок присущ пчелам горного ландшафта — (6,78±0,04) мм. Пчелы этой группы имели достоверно большие размеры кубитального индекса правого переднего крыла и длины третьего тергита. У пчел равнинного ландшафта длина хоботка меньше — (6,65±0,04) мм, для них характерны и наименьшие значения кубитального индекса и длины третьего тергита — (2,15±0,03) мм. В предгорье длина хоботка занимает промежуточное положение — (6,70±0,05) мм. Два других признака (длина крыла и третьего тергита) изменяются в зависимости от высоты местности над уровнем моря. Длина хоботка плавно возрастает от равнины к горному ландшафту. Максимальная величина длины третьего тергита отмечена у пчел предгорного ландшафта, а у пчел двух других поясов она приблизительно одинакова. По длине и ширине третьего тергита, длине и ширине крыла, рост величины признака наблюдается по мере продвижения вверх по ландшафтным поясам, но различия между популяциями несущественны и недостоверны.

В весенний период самую высокую яйценоскость показали матки равнинного ландшафта. Здесь в среднем за сутки они откладывали 1480 яиц, в предгорье — 1150 яиц, в горах — 960 яиц. Летом интенсивность яйцекладки маток в горах резко возрастала, что объясняется увеличением силы семьи за счет поддерживающих весенних медоносов.

Матки местных популяций показали низкую яйценоскость (в среднем по республике 1,3–1,6 тыс. яиц в сутки). Ее нестабильность была обусловлена неблагоприятными природно-климатическими условиями и недостаточным выделением нектара в природе. Аналогичная закономерность наблюдается и при изменении по вектору высоты: на равнине отложено 1275–1849 яиц, в предгорье — 1056–1598 яиц и в горах — 768–1548 яиц в сутки. Увеличение яйценоскости происходит с начала марта и до конца июня. Среднесуточный максимум на равнине достигается во второй половине июня (1780 яиц); в предгорье — в первой половине июля (1657 яиц), в горах — в конце июля (1414 яиц). Наивысший среднесуточный показатель составил 2015 яиц в сутки в весенне-летний период 2006 г. на опытной пасеке равнинного ландшафта.

Максимальное увеличение силы пчелиной семьи и количество печатного расплода в ней на равнине приходится на середину июня, в предгорье — на вторую декаду июля, горах — на конец августа. Численность молодых пчел в семье также зависит и от периода сезона. В мае их число составляло 46–48%, в июне — 56–62%, и если не принять срочные меры, то семья может отроиться. Наиболее интенсивный рост семьи происходит, когда число пчел-кормилиц и пчел-сборщиц выравнивается. На эту особенность влияет высота расположения пасек. На равнине семьи выкармливали больше личинок как на единицу массы пчел всех возрастов, так и на каждую пчелу-кормилицу. В процессе роста семьи закономерно увеличивается общее число пчел и пчел-кормилиц на каждую вскармливаемую личинку. Таким образом, на равнине сильные семьи заканчивают рост и подготовку к главному медосбору к концу июня, в предгорье — во второй декаде июля, в горах — в третьей декаде июля.

Изучение в течение пяти сезонов (2003–2008 гг.) взаимосвязи между летно-опылительной деятельностью пчел и некоторыми биотическими и абиотическими факторами показало, что активная летная деятельность достигает максимума на равнине при 18...25°С, в предгорье при 16...24°С и в горах при 14...23°С. При 32...34°С лет пчел уменьшается, при 35...36°С практически прекращается. Интенсивный лет пчел на равнине приходится на полдень (с 12 до 13 ч). В течение 10 мин вылетает более 300 особей и прилетает с обножкой около 250. После обеда активность уменьшается, особенно резко снижается число возвращающихся пчел с обножкой — с 247 особей в 13 ч до 104 особей в 15 ч. К вечеру (18 ч) активность пчел практически прекращается. Утром число вылетающих пчел медленно возрастает, а с 10 ч, когда воздух достаточно прогревается (14°С), численность пчел, участвующих в медосборе, резко увеличивается. Наиболее интенсивная летная деятельность наблюдается у пчел, обитающих в горах.

Валовое производство меда на равнине всегда было выше, чем в горах, предгорные районы занимают промежуточное положение по этому показателю. За 15 лет в равнинных ландшафтах получено в среднем 28,1 кг меда от каждой семьи, в предгорных — 26,1 кг, в горных — 22,7 кг (превосходство равнинной местности по отношению к горной достигает достоверного уровня — (5,3±2,2) кг. Количество товарного меда, произведенного на равнине, больше на (2,0±1,25) кг, чем в предгорье, и на (4,9±1,3) кг, чем в горах.

Восковая продуктивность также подвержена вертикальной изменчивости. Наибольшее число сотов замечено у пчел равнинного ландшафта, где в 2006 г. каждая семья отстроила в среднем до 5 сотов (0,36 кг воска) и соответственно около 3,5 сота (0,26 кг) в предгорье и 2,5 сота (0,16 кг) в горах. Различия в 1,37–2,25 сота на одну семью в пользу равнинной субпопуляции достоверно. С увеличением высоты восковая продуктивность достоверно уменьшается (Р>0,99). Во всех трех ландшафтах она невысока, что связано, на наш взгляд, с низкой обеспеченностью пасек вощиной. На восковую продуктивность влияют и погодные условия. В 2009 г. наблюдалось максимальное производство воска на всех трех ландшафтах.

На основании обследования 14 пасек, расположенных в разных природно-климатических зонах республики, которые характеризуются как сильным, так и слабым антропогенным воздействием, а также результатов химического и статистического анализов, проведенных в 1996–2010 гг., нами установлено, что концентрация пестицидов и солей тяжелых металлов в продуктах пчеловодства зависит от места обитания пчел. Отмечено следующее превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в пыльце: меди — в 2,8 раза; свинца — в 4,9; цинка — в 1,7; железа — в 2,2 раза, что, возможно, и вызвало гибель маток. Содержание солей тяжелых металлов, как в пробах меда, так и пыльцы в предгорном и горном районах оказалось значительно ниже ПДК. Исключение составило превышение содержания свинца в пыльце, собранной в предгорье и в горах.

По рекомендации НИИ пчеловодства Россельхозакадемии нами подготовлено предложение Правительству Республики Дагестан для организации репродуктора по сохранению генофонда серых горных кавказских пчел и разведению маток этой породы с высокими продуктивными и племенными качествами.

А.Р.ГАСАНОВ

Дагестанский государственный универститет

Р.Б.КОЗИН

МВА им. К.И.Скрябина

Наш метод работы с пчелами…

апр 16, 2020

Доход в любой год

апр 8, 2015

Молекулярная диагностика нозематоза…

дек 2, 2016

Какая порода лучше всех? …

март 24, 2015

Если роение неизбежно – надо научиться с…

мая 29, 2020

Среднерусские пчелы — самые лучшие …

янв 31, 2020

Улей-калориметр

мая 21, 2019

Хочу поделиться опытом…

июль 16, 2014

Биохимические показатели организма рабоч…

дек 5, 2016

Домашняя воскотопка

март 19, 2016

Свечи на основе продуктов пчел в урологи…

сен 3, 2022

Возраст маток и сохранность семей зимой…

фев 12, 2025

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":