![]() Мед на протяжении тысячелетий оставался главным сладким продуктом, используемым человечеством в пищу. Как сказали бы сегодня, это был социально значимый продукт. Однако со временем сахар вытеснил мед с этой позиции. Изменилось и отношение властей к пчеловодству. Его стали воспринимать как третьестепенную отрасль сельского хозяйства, не заслуживающую внимания. Правительственная помощь в лучшем случае ограничивалась ветеринарным обслуживанием и карантинными мероприятиями. Сигналы о тревожной убыли пчел и других опылителей воспринимались как спекуляции с целью получить бюджетные ассигнования. Средства на развитие пчеловодства и на поиск путей решения его проблем выделялись мизерные.

Мед на протяжении тысячелетий оставался главным сладким продуктом, используемым человечеством в пищу. Как сказали бы сегодня, это был социально значимый продукт. Однако со временем сахар вытеснил мед с этой позиции. Изменилось и отношение властей к пчеловодству. Его стали воспринимать как третьестепенную отрасль сельского хозяйства, не заслуживающую внимания. Правительственная помощь в лучшем случае ограничивалась ветеринарным обслуживанием и карантинными мероприятиями. Сигналы о тревожной убыли пчел и других опылителей воспринимались как спекуляции с целью получить бюджетные ассигнования. Средства на развитие пчеловодства и на поиск путей решения его проблем выделялись мизерные.

На рубеже ХХ–ХХI вв. отношение к пчеловодству в мире (но не в России) стало меняться в лучшую сторону. К этому времени сложилась критическая масса данных о грядущей нехватке пчел для опыления продовольственных культур. Так, в 1960–2008 гг. средняя плотность пчелиных семей на 1 га энтомофильных (опыляемых насекомыми) культур в мире снизилась с 0,23 до 0,16 при рекомендуемой норме 1,2–6,2. В США этот показатель уменьшился в 5 раз: с 0,25 до 0,05 [1]. Рост спроса на опыление и сокращение предложений в данной области привели к резкому удорожанию аренды пчел. На северо-западе Тихоокеанского побережья США, например, средняя плата за аренду одной пчелиной семьи в 1992–2009 гг. выросла с 19,25 до 89,9 долл. США, составив для ягодников 38 долл. и миндаля 150 долл.

Медоносная европейская пчела (Apis mellifera) — наиболее эффективный и распространенный опылитель среди 150 тыс. видов насекомых, птиц и млекопитающих. Принято считать, что на эту пчелу приходится 80% «услуг» по опылению сельскохозяйственных культур, по другим сведениям — не более трети.

Мощным стимулом для пробуждения интереса властей и общественности к проблемам опыления и пчеловодства стал продовольственный кризис 2007–2008 гг. и связанные с ним социальные беспорядки, свидетельствующие о том, что обеспечение растущего населения Земли продовольствием по доступным ценам переходит в категорию острейших политических проблем. В выступлениях официальных лиц и СМИ звучит тезис о том, что в производстве сельскохозяйственной продукции пчеловодство играет не менее важную роль, чем вода, удобрения и контроль вредителей. Для тех, кто занимался пчеловодством, садоводством и огородничеством, это азбучная истина, но для чиновников и обывателей — откровение.

С 2007 г. стали нарастать ассигнования на исследования в области здравоохранения пчел и других опылителей. Были созданы структуры по мониторингу их самочувствия, форумы для координации исследований и обмена информацией. В Евросоюзе только одной из таких структур — STEP (Статус и тенденции европейских опылителей), в которой задействованы 50 специалистов из 20 исследовательских центров 17 европейских стран, — выделено 3,5 млн евро. В Великобритании на восемь проектов в рамках инициативы по защите насекомых-опылителей отпущено 10 млн фунтов стерлингов. В США 5 млн долл. предоставлено Минсельхозу и семи университетам. В несколько раз увеличились аналогичные ассигнования в Австралии, Канаде и других развитых и развивающихся странах. Два специализированных учреждения ООН — Продовольственная и сельскохозяйственная организация [FAO (ФАО)] и Программа по окружающей среде [UNEP (ЮНЕП)] — в 2008 г. получили на упомянутые цели 25 млн долл. США сроком на пять лет.

Благодаря выделенным средствам были проведены десятки исследований, существенно расширивших представления о состоянии, перспективах и экономической значимости опыления и пчеловодства как в отдельных «медовых» державах и регионах, так и в целом на Земном шаре. По данным ФАО, число семей медоносных пчел в мире в 1960–2008 гг. увеличилось с 44 до 65 млн (на 45%) за счет стран Азии, Южной Америки и Африки. В Северной Америке, Европе и Океании наблюдался обратный процесс.

В начале 1990-х гг. численность пчелиных семей сократилась из-за их высокой гибели, а также негативных экономических факторов, в том числе снижения рентабельности пчеловодства в развитых странах и резкого падения мировых цен на мед. Очередной этап снижения численности пчелиных семей, начавшийся в 2006 г. и продолжающийся до настоящего времени, вызван более широким спектром проблем: возросшие масштабы гибели пчел из-за ускоряющейся «глобализации» их болезней, паразитов и естественных врагов; интенсификация сельскохозяйственного производства; массированное применение пестицидов; разрушение среды обитания пчел и т.д.

В США в 2006–2010 гг. только в ходе зимовок ежегодно погибало 29–35% пчелиных семей при приемлемом для хозяев пасек уровне в 13%. Зимой 2010/11 г., по предварительным оценкам Американской инспекции по пчеловодству, погибло 30% пчел. Одним из виновников этого остается коллапс пчелиных семей (КПС). Специалисты проанализировали более 60 возможных его причин, но окончательный ответ так и не был найден. Схожие с КПС симптомы зафиксированы во многих странах, в том числе в некоторых регионах России.

Динамика изменения численности семей пчел в 1980–2008 гг. выглядела следующим образом (табл.).

Динамика изменения численности семей пчел в 1980–2008 гг. выглядела следующим образом (табл.).

В опылителях нуждается 200 тыс. цветковых растений. По степени подобной зависимости их подразделяют на шесть категорий: высокая — снижение урожая более 90%; существенная — на 40–90; умеренная — до 40; малая — до 10%; независящая; зависимость не выяснена. Растения третьей группы наиболее многочисленны. Установлено, что даже культуры, не зависящие от опылителей, например кофе, дают плоды более высокого качества, если их цветки посещают насекомые [2]. Из сельскохозяйственных продовольственных культур на энтомофильные приходится 35%, на не нуждающиеся в опылителях — 60%. У 5% культур связь с опылителями не определена.

Доля продукции, производимой в мире с участием опылителей, оценивается в 153 млрд евро. В Евросоюзе этот показатель оценивают в 15–22 млрд евро, в США — в 15–20 млрд долл., в Австралии — в 1,9 млрд долл.

По оценке американских исследователей Д.М.Бауэр и Ян Су Вин, сумма прямых и косвенных потерь от исчезновения опылителей в мире превысит 334 млрд евро. При этом пострадают, хотя и в разной степени, все 18 экономических регионов Земного шара. Главными жертвами окажутся развивающиеся страны, особенно в Африке.

На долю продукции, получаемой с участием опылителей, приходится треть содержимого продовольственной корзины. По этой причине исчезновение пчел и других опылителей не приведет к массовому голоду. В корзине по-прежнему останутся картофель, кукуруза, пшеница, рис и другие культуры, опыляемые ветром, самоопыляющиеся и размножающиеся вегетативно. Однако существует одно «но»: главные поставщики калорий для человечества богаты макронутриентами и бедны микронутриентами, значительная часть которых к тому же теряется при первичной переработке продукта.

Основными поставщиками витаминов и минералов остаются посещаемые опылителями плодовые, орехоплодные и овощные культуры. Пищевые масла, получаемые из этих культур, обеспечивают человечеству более 70% липидов, служат главным источником растворимых в жирах витаминов E, K и A. Цитрусовые, плодовые и овощные культуры — источники 98% витамина С и большей части растворимых в воде витаминов группы В. Продукты энтомофильных культур обеспечивают потребность организма человека в кальции на 58%, во фторе на 62, в железе на 29%, а также в калии, магнии, марганце, меди, натрии, селене, фосфоре, цинке и других минералах. В настоящее время лишь 25% людей регулярно потребляют пищевые добавки, содержащие витамины и другие микронутриенты, а 75% полагаются на «этноботанические» средства [3].

В заключение будет умеcтно процитировать вывод авторов доклада «Глобальный коллапс пчелиных семей и другие угрозы для насекомых-опылителей», подготовленного для ЮНЕП: «Опыление — это отнюдь не даровая услуга, а потому онo заслуживает внимания, инвестиций и регулирования. Необходимы новые подходы к изучению, защите и сохранению не только “одомашненных”, но и “диких” опылителей. Расчеты производительности сельского хозяйства должны включать в себя расходы по защите обеих этих категорий опылителей» [4].

А.С.ПОНОМАРЕВ

Общество пчеловодов столицы

ЛИТЕРАТУРА:

1. Bauer D.M., Wing I.S. Economic Consequences of Pollinator Declines: A Synthesis // Agricultural and Resource Economic Review. — 39/3 (October 2010).

2. Rapid Assessment of Pollinator Status / A Contribution to the International Initiative for the Conservation of Sustainable Use of Pollinators. — Global Action on Pollination Services for Sustainable Agriculture. — FAO, 2008.

3. Ellers E.J. et al. Contribution of Pollinator-Mediated Crops to Nutrients in the Human Food Supply. — http://plosone.org

4. UNEP 2010-UNEP Emerging Issues: Global Honey Bee Colony Disorders and Other Threats to Insect Pollinators. — www.unep.org.

Определение заклещенности пчелиных семей…

июнь 19, 2014

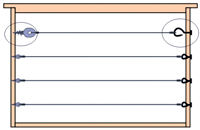

Оснащение рамок проволокой…

нояб 25, 2022

Загадки медоносных растений…

дек 2, 2015

Делаю рамки из реек

март 3, 2016

Комбинированный улей

янв 24, 2022

Усовершенствованная прилетная доска…

дек 9, 2018

Вывод маток для малых пасек…

мая 13, 2014

Вытопка воска первого сорта…

июнь 19, 2016

Насколько опасны шершни…

нояб 13, 2018

Лекарственные растения пчелам (2)…

мая 24, 2015

Пчелы на увеличенных гнездовых рамках…

нояб 2, 2022

Восстановление пасеки…

фев 4, 2015

Кое-что о полистирольных ульях…

окт 14, 2015

Работа на приусадебной пасеке…

март 30, 2018

Транспортировка и размещение ульев со шм…

авг 21, 2014

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":