![]() В начальный период, когда влажность нектара высокая, интенсивность сушки (количество влаги, испарившейся с открытой поверхности) равна интенсивности испарения с открытой поверхности воды. Непосредственно над пленкой нектара, как и над любой мокрой поверхностью, водяные пары находятся в состоянии насыщения, имеют более высокий потенциал и диффундируют внутрь улья. Тепло, затраченное на испарение воды, отбирается у нектара и охлаждает его. Одновременно с охлаждением идет поступление тепла за счет внутриульевого воздуха, температура которого поддерживается пчелами на постоянном и довольно высоком уровне. Обогащенный влагой благодаря вентиляции он удаляется из улья.

В начальный период, когда влажность нектара высокая, интенсивность сушки (количество влаги, испарившейся с открытой поверхности) равна интенсивности испарения с открытой поверхности воды. Непосредственно над пленкой нектара, как и над любой мокрой поверхностью, водяные пары находятся в состоянии насыщения, имеют более высокий потенциал и диффундируют внутрь улья. Тепло, затраченное на испарение воды, отбирается у нектара и охлаждает его. Одновременно с охлаждением идет поступление тепла за счет внутриульевого воздуха, температура которого поддерживается пчелами на постоянном и довольно высоком уровне. Обогащенный влагой благодаря вентиляции он удаляется из улья.

Количество испарившейся влаги в этот период определяют следующим простым соотношением, представляющим собой балансовое уравнение тепла

αF(tв – tп) = rG, (1)

где α — коэффициент теплообмена внутренного воздуха с поверхностью нектара, Вт/м2•град; F – площадь поверхности, испаряющейся жидкости, м2; tв и tп – температура соответственно внутри улья и на поверхности нектара, град.; G – количество испаряющейся воды, кг; r – теплота парообразования, кДж/кг.

Откуда

G = αF(tв – tп)/r. (2)

Сопоставив приведенное соотношение с поведением и работой пчел в этот период, легко обнаружить, как удачно они в процессе длительной эволюции приспособились к естественным явлениям природы и успешно их используют.

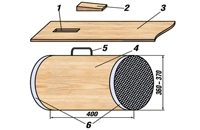

Из формулы (2) следует, чем больше испаряющая поверхность – F, тем больше количество испарения влаги. Поэтому во время медосбора пчелы размещают нектар тонким слоем по большой поверхности. Так, по наблюдениям L. Armbruster, в первый день переработки нектара ячейка, вмещающая 0,43 г зрелого меда, содержала всего лишь 0,14 г свежего нектара. Г.Ф.Таранов подсчитал, что для размещения и переработки в мед 1 кг принесенного нектара пчелам требуется 3 гнездовые или 6 магазинных сотовых рамок. Это технологически необходимая площадь, под готовый мед требуются дополнительные соты.

Наряду с вышеописанным интенсивность испарения, как это следует из формулы (2), зависит и от разности температур в улье и на испаряющей поверхности. В первом периоде, как уже отмечалось, температура поверхности tп равна температуре мокрого термометра tм, тогда Δt = tв – tм. В соответствии с закономерностями термодинамики влажного воздуха с ростом температуры в улье при прочих равных условиях понижается его относительная влажность. Легко показать, как рост температуры воздуха, так и снижение его влажности способствуют повышению Δt и повышению интенсивности испарения воды.

Так, при температуре в улье 36°С и относительной влажности воздуха 35% Δt составляет 12,5°С, при 32°С — 11,7°С, при 28°С – 10,4°С, при 24°С – 9,4°С и при 20°С – 8,3°С, то есть при понижении температуры воздуха в улье с 36 до 20°С интенсивность испарения воды из нектара снижается на 33,6%, а если учесть, что с понижением температуры повышается влажность воздуха, этот показатель будет еще больше.

В пчеловодстве много внимания уделяется роли пчел-вентилировщиц, сидящих на сотах и интенсивно машущих крыльями. Считается, что они занимаются принудительной вентиляцией объема улья (Ф.С.Батталов, 1959). Однако с этим вряд ли можно согласиться.

Разрозненные движения крыльями не могут создать аэродинамических предпосылок для направленного движения воздуха. Но, создавая локальные движения воздуха, они интенсифицируют процесс испарения воды из нектара. Таким образом, процесс тепло- и массообмена из свободного становится более интенсивным — принудительным. Согласно формуле (2) это приводит к возрастанию коэффициента – α. Но долго первый период сушки нектара продолжаться не может.

По достижении на испаряющей поверхности равновесного влагосодержания у продуктов, подобных меду, испарение влаги из нижележащих слоев не происходит. Вода может перемещаться к поверхности лишь под действием разности концентраций влаги в нижележащих слоях и иссушенной пленке, однако этот процесс крайне медленный.

В опытах E.C.Martin (1958) равновесная влажность меда устанавливалась примерно через 20 дней. При таких условиях температура сохнущей поверхности равна температуре окружающей среды (А.В.Лыков, 1968); в нашем случае – температуре внутри улья. Повышение интенсивности сушки за счет увеличения скорости движения воздуха либо невозможно, либо очень незначительно. Поэтому работу пчел-вентилировщиц и наблюдаем лишь при поступлении свежего нектара, при подсыхании продукта она становится бессмысленной и пчелы ее не делают.

В этот период скорость сушки обратно пропорциональна толщине слоя, а ее длительность возрастает уже пропорционально квадрату толщины. Видимо, этим можно объяснить стремление пчел размещать сохнущий продукт слоем не более 3–4 мм и по нескольку раз перемешивать и переносить его. Характерно, что при искусственной сушке аналогичных продуктов (мыло, пасты, пюре) их также стремятся размещать как можно более тонким слоем (S.Kamei, 1935).

А.И.КАСЬЯНОВ

НИИ пчеловодства

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

Матку выберут пчелы

мая 19, 2015

Воровство пчел

авг 22, 2023

Новая технология переработки незрелого и…

дек 13, 2016

Пчеловодство в двухматочных ульях Озеров…

сен 30, 2014

Новые требования к определению качества …

окт 22, 2016

И пища и лекарство

июнь 9, 2017

Ульи с уменьшенными рамками…

июнь 18, 2015

Мои соседи - мои друзья…

март 16, 2015

Роение под контролем

июнь 28, 2015

Ранние работы на пасеке…

янв 7, 2016

Опасные обработки

мая 29, 2014

Надежный способ подсадки…

янв 13, 2016

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":