![]() Процессу сгущения нектара сопутствует биохимический процесс расщепления содержащихся в нем сложных сахаров до простых. Отдельные авторы полагают, что это явление само по себе связано с затратами энергии, и предлагают рецепты по его ускорению, например добавление в сироп кислот или меда, содержащего их (И.А.Мельничук, 1962). На наш взгляд, такое положение необходимо уточнить. Инверсия сложных сахаров до простых не только не требует затрат энергии, но и идет с ее выделением (И.А.Каблуков, 1931).

Процессу сгущения нектара сопутствует биохимический процесс расщепления содержащихся в нем сложных сахаров до простых. Отдельные авторы полагают, что это явление само по себе связано с затратами энергии, и предлагают рецепты по его ускорению, например добавление в сироп кислот или меда, содержащего их (И.А.Мельничук, 1962). На наш взгляд, такое положение необходимо уточнить. Инверсия сложных сахаров до простых не только не требует затрат энергии, но и идет с ее выделением (И.А.Каблуков, 1931).

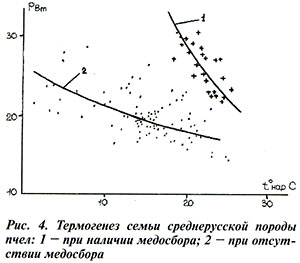

В отличие от 2002 г. в летний сезон 2003 г. шел небольшой, но довольно устойчивый медосбор, продолжавшийся с 05.07 по 07.08, что наложило отпечаток и на характер термогенеза семьи (рис. 3). О затратах энергии пчелами в этот период можно судить по кривой 1 (рис. 4), которая отражает общий термогенез семьи, не подразделяя его на базовый и термогенез, связанный с переработкой нектара. При 18°С базовый термогенез (кривая 2) составлял 19 Вт, а при переработке нектара – 33 Вт (возрос на 73%). При температуре 24°С это превышение сократилось до 7 Вт и составляло 41%.

При рассмотрении процесса переработки нектара невольно возникает вопрос: за счет чего растет термогенез — это следствие затрат энергии на перемешивание и перенос нектара или результат простого повышения температуры гнезда?

Сравнивая поведение кривых 1 и 2, отмечаем, что с ростом наружной температуры они сближаются; более того, если их поведение не изменится, то при 32°С они пересекутся. Это означает, что рост термогенеза при переработке нектара есть следствие простого повышения температуры гнезда. В самом деле если бы это был результат перемешивания нектара, то кривые бы не пересекались, а в лучшем случае расположились бы параллельно.

Видимо, неслучайно пересечение приходится на точку наружной температуры 32°С. Если учесть, что температура внутри улья всегда выше наружной, она будет близка к максимально приемлемой – 36°С, то есть пчелы во время медосбора поддерживают ее на максимуме. Это подтверждают и прямые измерения температуры.

На основе проведенных наблюдений мы установили следующее.

1. В период основного медосбора в семье отмечается большое количество расплода, занимающего довольно обширную зону с предельной для пчел температурой (32–35°С) и довольно высокой температурой внешней среды. В этих условиях рост термогенеза сравнительно невысок и определяется объемом нагретой зоны.

2. Большое количество энергии пчелы тратят на испарение из нектара воды (в наших опытах — до 27,7%).

3. В первый период переработки нектара интенсивность испарения воды из него определяется условиями массообмена на поверхности. Высокая температура в улье (до 36°С), пониженная влажность воздуха, увеличенная поверхность испарения, действия пчел-вентилировщиц способствуют ускорению созревания нектара.

4. В период постоянной скорости сушки (влагосодержание поверхности нектара достигает равновесного) эти механизмы перестают действовать и интенсивность процесса определяется лишь диффузией влаги из нижележащих слоев к поверхности. При таких условиях у пчел остается единственный способ интенсификации процесса – многократное перемешивание и перемещение нектара.

А.И.КАСЬЯНОВ

НИИ пчеловодства

Крепление секций сотового меда…

июнь 9, 2019

Фитогормоны в жизни растений и пчел…

сен 14, 2022

Воспроизводство среднерусских пчел в изм…

авг 16, 2014

Устройство для получения маточного молоч…

апр 9, 2024

Мед ли течет из центробежной медогонки?…

сен 25, 2014

Влияние пчеловодства на семеноводство бо…

авг 9, 2023

Опыты по многоматочному содержанию пчел…

нояб 21, 2014

Аспергиллез пчел

апр 18, 2015

Фитогормоны при подготовке пчел к медосб…

апр 8, 2015

Осень. Сентябрь

сен 1, 2018

Модернизируем леток

сен 26, 2014

Зимний пчелиный подмор и птичья гречиха…

март 15, 2015

Сахар и уксус

фев 13, 2017

Возможности апитерапии в кардиологии…

март 13, 2020

Где же ставить ульи?

янв 10, 2017

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":