![]() Глядя на сбросившее листву дерево, многие из нас думают, что жизнь в нем остановилась до следующей весны. Однако не все так просто и однозначно.

Глядя на сбросившее листву дерево, многие из нас думают, что жизнь в нем остановилась до следующей весны. Однако не все так просто и однозначно.

Ученые многих стран, изучающие физиологию древесных растений, пока не пришли к единому мнению относительно того, как именно древесный организм реагирует на понижение температуры окружающей среды. При глубокой проработке вопроса возникает множество частных проблем. Вот только один пример — вода. Уж, кажется, что может быть проще!

У многих из нас прочно установился стереотип превращения воды в лед при температуре 0°С. Однако оказывается, что, находясь в стеклянной трубочке с микрокапилляром 0,1 мм, она замерзает при –20°С (Б.С.Чудинов, 1984), а в древесном капилляре такого же диаметра — при более высокой температуре.

Приемлемого объяснения этому факту пока никто не дал. Более того, имеется информация о том, что при определенных условиях обычная вода может оставаться в жидком состоянии (так называемая переохлажденная вода) при температурах вплоть до –70°С (А.В.Веретенников, 1987).

Существуют и другие загадки.

По этим причинам предлагаемая модель живого дерева лиственной породы в период жизнедеятельности осень — зима — весна не может претендовать на бесспорность, но с учетом всей имеющейся на сегодняшний день информации представляется наиболее вероятной.

Процесс подготовки дерева к зиме начинается задолго до ее наступления: считается, что с началом сокращения светового дня и замедлением процесса роста. В конце лета дерево вступает в состояние так называемого внутреннего покоя, при котором в его организме резко снижается интенсивность обмена веществ.

При установлении температуры ниже 10°С, а это чаще всего происходит в августе, дерево переходит в состояние глубокого (органического) покоя, который для большинства видов в средней полосе длится по одним данным до ноября—декабря (Л.И.Сергеев, 1964), по другим — до ноября—января (Лесная энциклопедия, 1986). С наступлением осенних холодов обменные процессы продолжают замедляться, и возможности проводящей системы дерева по доставке влаги и питательных веществ к ветвям (особенно тонким) и листьям уменьшаются. Однако испарение (транспирация) влаги не прекращается, и, для того чтобы уменьшить ее и привести в соответствие со сложившимися транспортными возможностями, дерево сбрасывает листву, таким образом защищая себя от зимнего иссушения.

При многократно повторяющихся перепадах температур, характерных для осени, происходит так называемое закаливание дерева — накопление защитных веществ (растворы сахаров и др.) внутри живых клеток ствола и ветвей, препятствующих образованию в них льда. Но даже у наиболее морозостойких видов не вся вода в тканях остается незамерзающей. Самое главное, чтобы превращение в лед происходило не в живой клетке, а в межклеточном пространстве, что уменьшает опасность механического повреждения протопласта.

В лабораторных условиях чрезвычайно высокой морозоустойчивости дерева удалось добиться при ступенчатом понижении температуры. Так, в одном из опытов И.И.Туманова ветка яблони, помещенная в переносную морозильную камеру с температурой –153°С, весной цвела и даже плодоносила (по А.А.Веретенникову, 1987).

Дальнейшее понижение внешних температур усиливает приток воды в межклеточное пространство, но ее там будет ровно столько, сколько сможет при температуре данного момента закристаллизоваться.

Процессы закаливания и накопления воды в межклеточном пространстве происходят постепенно и в зависимости от характера наступающей зимы могут иметь различную длительность.

С переходом внешних температур в область устойчивых отрицательных значений корнеобитаемый слой почвы постепенно промерзает и количество влаги, поглощаемой корнями, уменьшается. После небольшого переохлаждения при дальнейшем понижении температуры вода начинает замерзать в наиболее крупных капиллярах. Однако процесс кристаллизации сопровождается выделением тепла (при замерзании одного грамма воды выделяется 335 Дж, или 80 кал тепла). Поэтому температура древесины на этом этапе повышается до 0°С и стабилизируется на этом уровне.

Объясняется данное явление тем, что в лед за единицу времени превращается ровно столько воды, сколько необходимо для того, чтобы выделяющаяся при этом теплота компенсировала теплоту, отводящуюся за это же время внешним воздухом. Температура в отдельных точках внутри древесины начнет опускаться ниже 0°С лишь после того, как вся свободная вода здесь замерзнет.

В.КОРЖ

Украина

Белковая подкормка и зимовка пчел…

янв 13, 2022

Создание отводков и подсадка маток…

июнь 28, 2016

Амебиаз пчел

март 25, 2015

Разведение пчел при нерегулярном посещен…

нояб 10, 2021

Селекция среднерусских пчел в республике…

дек 1, 2016

Вращающаяся круглая рамка…

фев 7, 2019

Лечение медом воспаленных и деформирован…

мая 27, 2015

Кто защитит пчелу?

июль 22, 2023

Анолит и католит при лечении пчел …

янв 3, 2016

Поведение пчел на горизонтальных сотах…

сен 20, 2015

Мой опыт содержания карпатских пчел…

мая 15, 2021

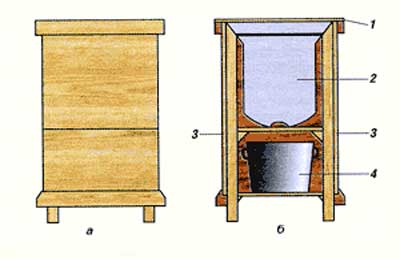

Оборудование для разжижения меда…

нояб 16, 2014

Новозеландская система вывода пчелиных м…

янв 27, 2017

Мои советы

март 22, 2015

Пчелы Камчатки

окт 29, 2015

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":