![]() В последние годы в связи с приобретением устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам, а также с обнаружением остаточных количеств лекарственных веществ в продуктах пчеловодства особое внимание уделяется разработке альтернативных способов борьбы с возбудителями болезней пчел. В качестве такого способа для профилактики, лечения и диагностики гнильцовых болезней пчел еще в 50–60-е годы прошлого века были предложены бактериофаги.

В последние годы в связи с приобретением устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам, а также с обнаружением остаточных количеств лекарственных веществ в продуктах пчеловодства особое внимание уделяется разработке альтернативных способов борьбы с возбудителями болезней пчел. В качестве такого способа для профилактики, лечения и диагностики гнильцовых болезней пчел еще в 50–60-е годы прошлого века были предложены бактериофаги.

Бактериофаг (от греческого слова «фаго» — пожираю) был открыт в 1917 г. д’Эррелем. Оказалось, что бактерии, которые вызывают у людей и животных ряд болезней, также подвержены гибельным для них заболеваниям, то есть каждый вид бактериофага имеет своего возбудителя.

Бактериофаг был применен в профилактических и лечебных целях при гнильцовых заболеваниях пчел. Он нетоксичен, сохранялся в организме до 7–8 дней, в то время как антибиотики уже через 3–5 дней с момента поступления их в организм личинки или пчелы теряют свою активность, а применение их в больших дозах вызывает гибель насекомых. Кроме того, существует опасность бактерионосительства.

Проведенные в те годы исследования по устойчивости бактериофага к внешним условиям среды показали, что прямые солнечные лучи разрушают его в течение 2–3 дней, а значительная вязкость среды, щелочная или кислая реакция, химические вещества (хинин и его соли) понижают активность или совсем разрушают.

Оптимальное накопление бактериофага происходит при рН 7,6–7,8 и продолжается в течение 3–18 ч при оптимальной температуре 37°С. При понижении температуры до 2°С и повышении выше 48°С накопление его прекращается, и он гибнет.

Бактериофаг энергетически адсорбируется электроотрицательными коллоидами, легко фильтруется через фарфоровые свечи и проходит через легкие коллоидные мембраны, пропускает протеины. Будучи прибавлен к жидкому агару, после застывания последнего диффундирует на его поверхность. Осаждается алкоголем, сернокислым аммонием, а также центрифугированием (А.Я.Шапиро, 1950).

Данные о длительности сохранения активности бактериофага практически отсутствуют. А.П.Пехов (1968) сообщал, что в запаянных ампулах он сохранялся до 15 лет.

Просматривая материалы в лаборатории, мы обнаружили лярвейный бактериофаг, изготовленный Витебским ветеринарным институтом в июне 1971 г. Продукт представлял собой прозрачную светло-желтую жидкость, был запаян в ампулы с указанием на этикетке срока годности — 1 год, при хранении при температуре от 4 до 15°С. Титр 10–10. Лярвейный бактериофаг, обнаруженный нами, находился в неблагоприятных условиях (от –4°С до +50°С) в течение 33 лет.

Мы поставили перед собой задачу определить его жизнеспособность.

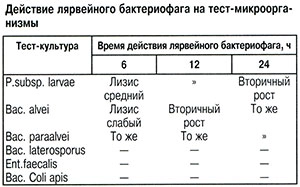

В качестве тест-культур использовали аналогичный бактериофагу штамм возбудителя американского гнильца пчел Paеnibacillus subsp. larvae. А также исследовали диапазон его действия на Bac. alvei, Bac. paraalvei, Bac. latеrosporus, Ent. faecаolis, Bac. Coli apis.

В чашки Петри с плотной питательной средой (МПСА, МПА) засевали испытываемые тест-культуры. Культивировали в термостате при 37°С в течение 24–48 ч. Учитывали культурально-морфологические, биохимические свойства выросших культур. Затем наносили каплю бактериофага. Ставили чашки Петри в термостат и держали при 37°С, вели наблюдения в течение 4–12 ч.

Контроль — засев тех же тест-культур на плотные питательные среды без добавления лярвейного бактериофага.

Если на месте нанесения капли бактериофага наблюдался сплошной рост тест-культур — бактериофаг считался неактивным. Если наблюдали множество стерильных пятен с негативными колониями микроба — определяли лизис средней величины. Если рост тест-культур полностью отсутствовал, считали, что бактериофаг обладал сильным лизисом.

Если на месте нанесения капли бактериофага наблюдался сплошной рост тест-культур — бактериофаг считался неактивным. Если наблюдали множество стерильных пятен с негативными колониями микроба — определяли лизис средней величины. Если рост тест-культур полностью отсутствовал, считали, что бактериофаг обладал сильным лизисом.

Изучая диапазон спектра действия в отношении различных возбудителей, установили, что уже через 6 ч взаимодействия лярвейного бактериофага на выросшую культуру — Paenibacillus subsp larvae — наблюдался лизис средней величины. Были хорошо видны стерильные пятна с островками негативных колоний. Однако через 24 ч начинал появляться вторичный, сплошной рост исходной культуры (Paenibacillus subspeciens larvae).

Лярвейный бактериофаг лизировал в слабой степени Bac. alvei, Bac. paraalvei. Были видны мелкие светлые просветления, но уже через 12 ч появлялся вторичный рост исходных культур.

Наши исследования показали, что лярвейный бактериофаг совершенно неактивен в отношении Bac. latеrosporus, Ent. faeсalis, Bac. Coli apis (табл.).

Биологические свойства тест-культур, подвергшихся воздействию лярвейного бактериофага, отличались от исходных: давали инволюционные формы, теряли способность к газообразованию, аллютинации со специфической сывороткой. Бактериоубивающее действие фага, не сопровождающееся растворением бактерий, — это первая стадия лизиса. Фаг, соединяющийся с бактериальной клеткой, нарушает ее метаболизм и жизнедеятельность. Уцелевшие под действием бактериофага лизорезистентные бактерии, как правило, выделяются в виде R-форм с пониженной вирулентностью. Они легче лизируются при повторных пассажах.

Как показали наши исследования — лярвейный бактериофаг может сохранять свою активность и жизнеспособность более 30 лет при неблагоприятных для него условиях хранения.

И.А.ЛЕОНТЬЕВА

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт

экспериментальной ветеринарии им. Я.Р.Коваленко»

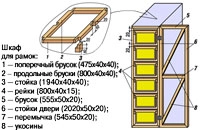

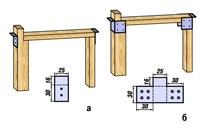

Хранение запасных рамок…

апр 4, 2018

Подсадка маток в ульи с трутовками …

мая 25, 2018

Вывод маток (1)

июль 17, 2014

Минеральный состав гемолимфы расплода пр…

апр 20, 2022

Проблема ранневесеннего медосбора…

апр 9, 2021

Из опыта фито- и апитерапии алкоголизма…

нояб 16, 2017

Изготовление дадановских ульев…

янв 16, 2024

Факторы, определяющие распределение функ…

июнь 22, 2016

Стимулирующие белковые подкормки при выв…

июль 7, 2016

Электропроводка пасечных построек…

апр 20, 2018

Клеточка для подсадки маток…

мая 20, 2017

Инвертный сироп-заменитель кормового мед…

март 11, 2020

Высокотемпературная зимовка отводков…

фев 11, 2019

Амебиаз пчел

март 25, 2015

Еще раз о зимовке пчел на воле…

нояб 3, 2019

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":