![]() В последние годы в мире неуклонно возрастают площади под трансгенными, или генетически модифицированными, культурами. В 2009 г. они занимали 134 млн га, или около 10% всех пахотных земель в мире [1]. Некоторые из этих культур нуждаются в опылителях или служат для них источником питания, поэтому оценка их влияния на пчел необходима для определения биобезопасности таких растений. Ряд исследований, проведенных c полевыми культурами, не выявил отрицательного воздействия на пчел как пыльцы трансгенных растений в лабораторных [2] или полевых условиях [3], так и продуктов перенесенных генов [4].

В последние годы в мире неуклонно возрастают площади под трансгенными, или генетически модифицированными, культурами. В 2009 г. они занимали 134 млн га, или около 10% всех пахотных земель в мире [1]. Некоторые из этих культур нуждаются в опылителях или служат для них источником питания, поэтому оценка их влияния на пчел необходима для определения биобезопасности таких растений. Ряд исследований, проведенных c полевыми культурами, не выявил отрицательного воздействия на пчел как пыльцы трансгенных растений в лабораторных [2] или полевых условиях [3], так и продуктов перенесенных генов [4].

Цель нашей работы — изучить влияние пыльцы трансгенных деревьев груши на основные хозяйственно полезные и биологические признаки пчел. В экспериментах использовали пчел карпатской породы. Опыты проводили на трех группах по пять семей пчел в каждой, подобранных по принципу пар-аналогов.

К моменту формирования контрольной и подопытных групп каждая семья имела 2,7 кг пчел, 7,5 кг кормового меда, матку в возрасте одного года, печатный расплод на трех рамках (240 квадратов) и две рамки с открытым расплодом.

1-я группа семей пчел — контрольная, 2-я и 3-я группы — подопытные. Контрольную группу подкармливали сахарным сиропом (1:1), содержащим пыльцу нетрансгенной груши (300 мг на 1 л). Сироп скармливали по 400 мл через 3 дня, семикратно, используя потолочные кормушки. Во 2-й и 3-й подопытных группах в сахарный сироп вносили пыльцу трансгенных растений груши из расчета 300 мг на 1 л сахарного сиропа. Использовали пыльцу с трансгенных деревьев груши, содержащих два наиболее широко распространенных в генной инженерии растений селективных гена — nptII и hpt. Оба этих гена придают устойчивость к антибиотикам: nptII — к канамицину, hpt – к гигромицину. Кроме того, пыльца в обоих вариантах содержала репортерный ген gus. Доза и кратность подкормок аналогичны контрольной группе.

Продолжительность жизни рабочих пчел определяли в садковых опытах. Летную активность рабочих особей устанавливали по числу пчел, возвращавшихся в улей в течение трех минут в 9, 11, 13 ч, для подсчета которых использовали видеокамеру в замедленном режиме. Яйценоскость маток определяли через каждые 12 дней, учитывая количество печатного расплода с помощью рамки-сетки со сторонами квадрата 5x5 см.

Массу однодневных рабочих пчел и нагрузку медового зобика определяли взвешиванием на торсионных весах. Кроме того, оценивали количество товарного меда, полученного воска и отстроенных сотов.

Результаты эксперимента показали незначительное увеличение продолжительности жизни рабочих пчел при добавлении в сироп трансгенной пыльцы, содержащей гены nptII и hpt — 18,8 и 20 дней, соответственно, тогда как в контроле — 18 дней. Это увеличение было статистически несущественным для 1-й подопытной группы, тогда как для 2-й группы разница была достоверна при уровне значимости Р>0,95.

Плодовитость матки имеет большое значение для жизнедеятельности пчелиных семей. От нее в конечном счете зависит продуктивность пчелиной семьи, а также эффективность опыления. Анализ результатов эксперимента показал превышение яйценоскости маток в подопытных группах над контрольной по всем датам учета. Так, во 2-й подопытной группе, пчелам которой скармливали пыльцу, содержащую ген nptII, яйценоскость повысилась на 1,2; 7,5 и 6,0% при учете 3, 15 и 27 мая соответственно. Однако только на 15 мая эта разница была достоверна при уровне значимости Р>0,95. Повышение яйценоскости маток в 3-й подопытной группе, получавшей пыльцу, содержащую ген hpt, было значительно выше — 4,2; 15,9 и 17,0% соответственно. К 15 мая разность средних значений была достоверна при уровне значимости Р>0,999, а 27 мая — при Р>0,99.

Учет печатного расплода также не выявил отрицательного воздействия пыльцы трансгенной груши. Во 2-й подопытной группе количество печатного расплода превышало контроль на 1,2–7,4% (разница достоверна при уровне значимости Р>0,95 только на 27 мая), а в 3-й — на 4,1–17,0% (разница достоверна при уровне значимости Р>0,999 для 27 мая и Р>0,99 — для 9 июня). В сумме за три учета применение пыльцы груши с геном nptII не оказало существенного влияния на развитие печатного расплода. В 3-й подопытной группе, где использовали пыльцу с геном hpt, количество печатного расплода превышало показатели контроля на 13,0%, что достоверно на уровне значимости Р>0,99.

Как следует из анализа полученных результатов, масса однодневных рабочих пчел в подопытных группах незначительно отличалась от контрольной. Добавление в корм пыльцы с геном nptII привело к снижению массы пчелы на 0,6 мг (0,6%), а пыльцы с геном hpt — к увеличению массы на 1,6 мг (1,7%) в среднем по эксперименту. Эти различия были статистически несущественны. В середине опыта наблюдалось превышение массы рабочих пчел в обеих подопытных группах по сравнению с контрольной на 4,4 и 4,2 мг соответственно. Различия описываемого параметра были статистически несущественны.

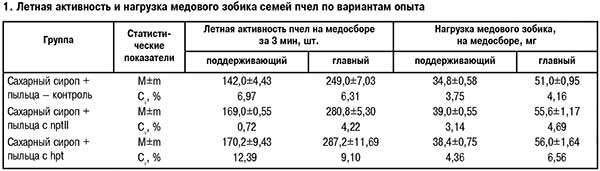

Летная активность пчел тесно связана с медопродуктивностью пчелиной семьи. Результаты эксперимента показали, что летная активность пчел двух подопытных групп была выше, чем в контрольной группе (табл. 1). При поддерживающем типе медосбора этот показатель составил 169,0 и 170,2 пчелы за 3 мин (в контроле 142 пчелы), а при главном медосборе — соответственно 280,8 и 287,2 пчелы за 3 мин (в контроле 249 пчел). Эта разница была достоверна при уровне значимости Р>0,99. Аналогичные результаты были получены и при оценке нагрузки медового зобика пчел. Показатели для обеих подопытных групп с пыльцой трансгенных растений были очень схожи между собой и выше, чем в контрольной группе, как при поддерживающем, так и при главном типе медосбора – на 10,3–12,1 и 9,0–9,8%, соответственно (табл. 1). Эти различия также были достоверны при уровне значимости Р>0,99.

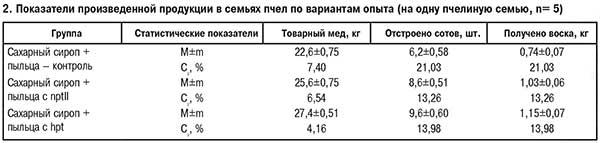

Учет продуктивности в семьях пчел производили по товарному меду, отстроенным сотам и полученному воску. По медовой продуктивности, которая является основным показателем хозяйственной ценности пчелиных семей, во 2-й подопытной группе наблюдалось превышение над контролем на 3 кг (13,3%), а в 3-й — на 4,8 кг (21,2%) (табл. 2). Эти различия были достоверны при уровне значимости Р>0,95 и Р>0,99 соответственно. По другим показателям были получены аналогичные результаты. Число отстроенных сотов в двух подопытных группах превысило значения контрольной группы на 37,7 и 54,8%, а полученного воска — на 39,2 и 55,4%. Хотя результаты в группе с пыльцой, содержащей ген hpt, были значительно выше, чем с пыльцой, содержащей ген nptII. В обоих вариантах различия с контролем были существенны на уровне значимости Р>0,95.

Полученные результаты по продуктивности пчелиных семей согласуются с данными предыдущих экспериментов, где учитывались показатели их развития. Пчелы из 2-й и 3-й подопытных групп достоверно превышали контроль по летной активности и нагрузке медового зобика, а пчелы из 3-й подопытной группы — еще и по яйценоскости маток и количеству печатного расплода. В конечном счете это привело к повышенной медо- и воскопродуктивности пчелиных семей подопытных групп.

Таким образом, результаты проведенных экспериментов позволяют утверждать, что пыльца трансгенных деревьев груши, экспрессирующих селективные и репортерный гены, не оказывает негативного воздействия на пчел, а по ряду показателей даже наблюдалось достоверное превышение значений контрольной группы. Полученные нами данные свидетельствуют о биобезопасности трансгенных растений груши с генами nptII, hpt и gus для пчел, которые необходимы для их опыления.

А.Г.МАННАПОВ,

А.М.ЗАБАЛ, О.С.ЛАРИОНОВА

Кафедра пчеловодства РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева, Москва

В.Г.ЛЕБЕДЕВ

Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова, г. Пущино

Аннотация:

Описано влияние пыльцы трансгенных деревьев груши на массу, продолжительность жизни и летную активность рабочих пчел, яйценоскость маток, количество расплода, медо- и воскопродуктивность пчелиных семей.

Ключевые слова:

трансгенная пыльца, груша, пчелы.

ЛИТЕРАТУРА:

1. James C. Global status of commercialized biotech/GM crops: 2009 // ISAAA Brief No. 41. 2009. ISAAA: Ithaca, NY.

2. Rose R., Dively G.P., Pettis J. Effects of Bt corn pollen on honey bees: emphasis on protocol development // Apidologie. — 2007. — V.38.

3. Huang Z.Y., Hanley A.V., Pett W.L. et al. Field and semifield evaluation of impacts of transgenic canola pollen on survival and development of worker honey bees // J. Econ. Entomol. — 2004. — Vol. 97.

4. Dechaume-Moncharmont F.-X., Azzouz H., Pons O., Pham-Delegue M.-H. Soybean proteinase inhibitor and the foraging strategy of free flying honeybees // Apidologie. — 2005. — Vol. 36.

Новый способ коммуникации растений…

март 18, 2017

Искусственные корма

нояб 17, 2018

Биохимические показатели организма рабоч…

дек 5, 2016

Пчелы и продукты пчеловодства как биоинд…

июль 5, 2014

Наши эксперименты с ульем Дадана-Блатта…

июнь 16, 2016

Эколого-зоотехнические рекомендации соде…

июнь 23, 2016

Действие вибрации на пчел …

нояб 3, 2023

Правильно используйте лечебные препараты…

сен 24, 2017

Влияние БАД на содержание некоторых хими…

июль 8, 2014

Акклиматизация медоносной пчелы — эколог…

апр 13, 2015

Апитерапия. Цветочная пыльца…

дек 11, 2014

Основные ветеринарно-санитарные мероприя…

дек 8, 2022

Совершенствование технологии производств…

июль 23, 2014

Рациональное использование опылителей…

апр 30, 2017

Роение в процессах Маркова…

июнь 22, 2015

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":