![]() Медовый потенциал регионов юга Западной Сибири, и в частности Алтайского края, огромен. Но в настоящее время пчеловодство здесь не развивается. Многие пасеки, особенно в лесной зоне, прекратили свое существование.

Медовый потенциал регионов юга Западной Сибири, и в частности Алтайского края, огромен. Но в настоящее время пчеловодство здесь не развивается. Многие пасеки, особенно в лесной зоне, прекратили свое существование.

Основная проблема для пчеловодства Сибири — отсутствие племенной работы и помесные пчелы: желтая окраска первых трех тергитов позволяет предположить влияние итальянской и желтой кавказской пород, завозимых из Средней Азии.

Пчелы умеренно агрессивные (встречаются отдельные очень злобивые семьи), ройливые (в роевое состояние приходит до 90% семей), при подготовке к роению закладывают от 40 до 80 маточников, а отдельные семьи — более 100. Рои-перваки часто роятся повторно. Противороевые мероприятия даже при хорошем медосборе оказываются неэффективны. Без противороевых приемов семьи израиваются полностью. Рабочие пчелы при отсутствии матки быстро трутневеют.

Зимостойкость слабая (ежегодно гибнет 10–20% семей), в отдельные годы гибель достигает 50% и более. В любой год в период зимовки идет значительное ослабление семей, они часто опонашиваются еще в зимовнике, поражаются нозематозом. Вследствие этого они слабо развиваются весной и требуются большие материалы и физические затраты на их развитие. Пчелы эффективно не работают на ранних медоносах, поражаются аскосферозом и гнильцами. Печатка меда мокрая, семьи плохо осваивают верхние корпуса и магазины, поэтому требуется переносить расплод вверх. Мед складывают сначала в расплодной части, сильно ограничивая яйцекладку матки, а затем уже используют магазинные надставки.

Третьяковский район находится в юго-западной части Алтайского края. Местность характеризуется переходом от степи к предгорьям. Растительность степи сменяется лесной, горно-таежной. Главный медосбор обеспечивают подсолнечник, гречиха, эспарцет, донник желтый; поддерживающие: ивовые, кустарники (желтая акация, жимолость татарская и др.), сурепка, осоты, луговое разнотравье.

Климат у нас резко континентальный, характеризуется большим диапазоном температуры (от –40 до 40°С) и частыми сильными ветрами (12–18 м/с). Безоблетный период в нашей местности длится 160–190 дней. Пчелы зимуют в помещениях. Весной (апрель и май) и в начале лета (первая половина июня) часто бывают ненастная погода и возвратные холода. Лето жаркое, нередко засушливое, отмечаются суховеи, дует северный ветер.

К таким условиям (длительный безоблетный период, неустойчивая весенняя погода и сильные монофлорные взятки) более приспособлены среднерусские пчелы, чем пчелы южных пород.

Мы решили провести сравнительное испытание чистопородных среднерусских пчел горно-алтайской популяции, помесей I поколения от скрещивания среднерусских пчел с местными и местных пчел (контроль).

Для этого летом 2003 г. завезли 10 пакетов чистопородных среднерусских пчел с высокогорной изолированной пасеки, расположенной в Горном Алтае. Этим же летом от маток среднерусской породы вывели маток, которые спарились с местными беспородными трутнями. На этих матках сформировали семьи. Аналогично организовали семьи и с местными (беспородными) матками. Таким образом, к 1 сентября 2003 г. организовали 3 группы пчелиных семей: I — чистопородные среднерусские — 10 семей, II — помеси I поколения (среднерусские х местные) — 20 семей, контрольная — местные (беспородные) — 20 семей.

На время испытания решили не проводить противороевые мероприятия, чтобы получить более четкие результаты при работе с зимовалыми семьями и установить степень ройливости.

Семьи всех групп осенью 2003 г. занимали в среднем по 9–10 улочек. Кормовые запасы составляли 22–25 кг на семью без резких различий между группами. Они зимовали в подземном зимовнике при температуре 1– 2°С, безоблетный период длился 165 дней. Во время зимовки семьи в подопытных группах сидели тихо, а контрольные шумели, резко реагировали на посещения зимовника и колебания температуры. За месяц до облета три семьи этой группы опоносились.

При оценке зимостойкости в контрольной группе обнаружили гибель двух семей (10%), опоношенность в шести (30%), ослабление в среднем на 0,85 кг (0,3–1,5 кг) (учет потребленного корма за зиму не проводили). Сохранность в подопытных группах составляла 100%, опонашивания не было. В I группе семьи практически не ослабли, подмор — не более 300 г на семью; во II группе ослабление в среднем составило 350 г с колебаниями от 100 до 700 г.

А.А.ШУНК

Алтайский край

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

«Персиковый» мед

фев 18, 2017

Образование зимнего клуба в малоформатны…

дек 1, 2021

Микроэлементы в жизнедеятельности органи…

дек 15, 2019

Ветеринарно-санитарные мероприятия при а…

нояб 7, 2024

Опыт заготовки продуктов пчеловодства…

окт 3, 2022

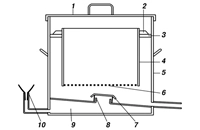

Дно типа «Бокат»

март 9, 2017

Соблюдайте свободное пространство…

фев 13, 2020

Помогите пчеле

фев 27, 2020

Медосборы с молочаев

июль 19, 2022

Предотвращение роения…

июль 15, 2014

Паровая воскотопка

июль 11, 2022

Особенности рациональной кочевки…

июнь 17, 2015

Оригинальная маточная клеточка…

июль 17, 2015

Получение перги

апр 5, 2018

Всегда ли нужны пчелам лекарства?…

дек 3, 2015

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":