![]() Под поведением животного понимается образ его действий — все то, что связано с двигательной активностью и что в итоге обеспечивает выживание и воспроизводство вида. Пчеловоды, хорошо знающие жизнь пчел, поведают немало интересного о них. Однако научное описание поведения представляет собой сложную задачу.

Под поведением животного понимается образ его действий — все то, что связано с двигательной активностью и что в итоге обеспечивает выживание и воспроизводство вида. Пчеловоды, хорошо знающие жизнь пчел, поведают немало интересного о них. Однако научное описание поведения представляет собой сложную задачу.

В ряду других приспособлений организма к окружающей среде поведение отличается наибольшей гибкостью и мобильностью. Так, пчела как холоднокровное животное не способна в покое поддерживать постоянную температуру тела, и практически невероятно, чтобы в процессе эволюции насекомые стали теплокровными. Но за счет слаженных действий они при образовании клуба во время зимовки в его центре в любой мороз поддерживают температуру выше 20°С, а матка начинает откладывать яйца, когда за пределами ее жилища еще лежит снег.

Следует подчеркнуть, что поведение всегда неразрывно связано с другими биологическими чертами вида. Так, действия пчел во время зимовки целесообразны потому, что они обладают физиологической способностью выделять тепло при питании медом и живут большими семьями. В жару, наоборот, они приносят воду и вентилируют свое жилище. С весны до осени температура в гнезде меняется всего на один градус — от 34,5 до 35,5°С. Так, за счет поведения и социального образа жизни семья пчел фактически становится «теплокровной».

По уровню организации поведения и степени развития нервной системы медоносная пчела приближается к эволюционной вершине беспозвоночных и, как показали исследования последних лет, практически ни в чем не уступает высшим позвоночным.

Специфика поведения этих насекомых связана с их общественным образом жизни. Основные функции (питание, размножение) могут быть рассмотрены на двух уровнях: индивидуальном и семейном. Кроме того, существуют такие задачи, как поддержание целостности семьи, распознавание «свой — чужой», коммуникация и другие, присущие только общественным животным. С одной стороны, пчелы сохраняют индивидуальность, с другой — каждая особь действует в соответствии с биологическими законами, приводящими к работе пчелиной семьи как единого целого. Каким образом достигается величайшая целесообразность пчелиного поведения? Очевидно, важное условие поддержания гомеостаза (постоянных условий) в пчелиной семье — это нефиксированная последовательность действий каждой особи.

В зависимости от возраста и потребностей семьи она может выбирать тот или иной тип поведения, что определяется психическими и физиологическими факторами. За счет взаимодействия отдельных особей семья в целом ведет себя удивительно целесообразно и гибко (как, например, при формировании микроклимата в жилище), поскольку при многотысячном населении гнезда доля пчел, выполняющих те или иные функции, приближается к оптимуму. Таким образом, за счет инстинктивного поведения пчелы добиваются столь высокого уровня приспособленности, для достижения которого у позвоночных требуются сложные формы обучения. При этом в семье, очевидно, нет какого-то единого координационного центра. Влияние рабочих особей и матки друг на друга взаимное и подчиняется определенным законам, которые и обеспечивают существование семьи.

У всех животных тесно соседствуют элементы врожденного (инстинкты) и приобретенного (индивидуальное обучение) поведения. Ранее полагали, что способность к обучению у насекомых ниже, чем у «высших» животных. Однако к концу ХХ в. это мнение было опровергнуто благодаря экспериментам, проведенным в основном на медоносной пчеле. Роль обучения при достижении той или иной цели тем выше, чем разнообразнее условия, в которых эта цель достигается.

Так, трудно предположить, что роль обучения особенно велика при кормлении личинок, в строительной деятельности, при откладке яиц маткой, при спаривании и при других достаточно стандартных действиях (хотя, конечно, данное утверждение следовало бы проверить). Однако при добывании корма без обучения не обойтись: надо выбрать конкретный медонос, запомнить его признаки и месторасположение, научиться находить нектар и пыльцу в пределах цветка. Здесь уже наследуется не конкретный тип поведения при сборе корма, а способность воспринимать определенные стимулы и способность обучаться. Они развиты у медоносной пчелы в высшей мере.

Начало целому направлению исследований положил классический опыт Карла фон Фриша (Фриш, 1980), в котором он изучал цветовое зрение этих насекомых. Пчелу приучали прилетать на экспериментальный столик, где она обучалась выбирать цветную карточку среди серых разной интенсивности. Таким образом, он доказывал не только наличие у пчел цветового зрения, но и их способность к выработке условного рефлекса.

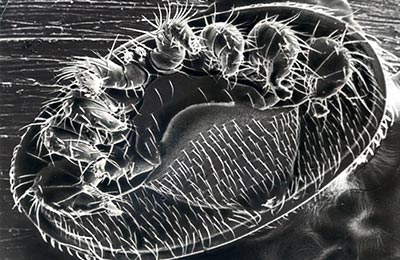

По параметрам выработки условных рефлексов возможно сравнивать отдаленные группы животных. Изучались стимулы, на которые вырабатываются условные рефлексы, сочетания стимулов, временные параметры условных рефлексов и многое другое. У пчел вырабатывали условные рефлексы на цвет, запах, форму (рис. 1, 2), место расположения приманки, время и другие стимулы. В итоге между этим насекомым и позвоночными было обнаружено поразительное функциональное сходство, не объяснимое с точки зрения строения нервной системы тех и других.

В.М.КАРЦЕВ

МГУ, кафедра энтомологии

Электропроводка пасечных построек…

апр 20, 2018

Кормление пчел сахаром…

июль 27, 2014

Приемы подсадки плодных маток…

мая 17, 2015

Весеннее наращивание пчел…

мая 27, 2022

"Апи" плюс "Фито" против иммунодефицита…

окт 29, 2015

Качество меда с мордовника шароголового …

фев 4, 2025

Пластиковые рамки или деревянные?…

окт 6, 2023

Пчелы на увеличенных гнездовых рамках…

нояб 2, 2022

Зимовка китайской восковой пчелы…

авг 29, 2022

Рамка с вертикальными пазами в брусках…

фев 9, 2016

Упорядоченные структуры в пчелином гнезд…

дек 25, 2021

ГМО и пчелы

дек 11, 2014

Рыжие лесные муравьи — санитары пасеки…

нояб 25, 2021

Никакого устойчивого действия…

окт 6, 2015

Факторы, влияющие на восковыделение и ст…

июнь 18, 2014

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":