![]() В комплексе приспособлений, обеспечивающих выживание насекомых в период зимовки, важную роль играет накопление жира и понижение температуры максимального переохлаждения (ТМП) жидких фракций тела. ТМП характеризует устойчивость к переохлаждению. У многих видов одиночно живущих насекомых обнаружено наличие прямой связи между содержанием жира и ТМП (Лозина-Лозинский, 1972; Ушатинская, 1957; и др.).

В комплексе приспособлений, обеспечивающих выживание насекомых в период зимовки, важную роль играет накопление жира и понижение температуры максимального переохлаждения (ТМП) жидких фракций тела. ТМП характеризует устойчивость к переохлаждению. У многих видов одиночно живущих насекомых обнаружено наличие прямой связи между содержанием жира и ТМП (Лозина-Лозинский, 1972; Ушатинская, 1957; и др.).

У медоносных пчел, как и у одиночно живущих насекомых, к началу зимовки также происходит увеличение запасов жира, идет развитие жирового тела (Жеребкин, 1965; Еськов,1992, 1995). Однако пчелы зимуют в активном состоянии, потребляя запасы меда. Поэтому жир не может иметь для них существенного значения в качестве энергетического ресурса, его криопротекторная роль также не очевидна, так как пчелы в течение зимовки активно регулируют внутригнездовую температуру (Еськов, 2003).

В настоящей работе предпринята попытка выяснить отношение жировых накоплений к холодостойкости пчел. Для этого от начала зимовки до ее завершения по состоянию жирового тела определяли жировые запасы, а по ТМП контролировали устойчивость к замерзанию.

Для проведения исследований из улья отбирали несколько проб. Первую взяли в середине декабря, последнюю (шестую) — в апреле. В каждой было по 30 особей. У них оценивали состояние жирового тела, определяли ТМП по температуре замерзания жидких фракций. Начало замерзания (температурный скачок) контролировали введенным в тело пчелы или контактирующим с ним микротермодатчиком электротермометра с минимальной ценой деления 0,05°С. Замораживали насекомых в холодильной камере при температуре, поддерживаемой на уровне –17±0,5°С. Затем у пчел препарировали брюшной отдел и определяли развитие жирового тела по пятибалльной системе (Маурицио, 1958): максимальное — 5 баллами, минимальное — 1.

Установлено, что ТМП в процессе зимовки до ее середины понижается, а затем повышается. Так, в период от середины декабря до конца января температура замерзания понизилась в среднем в 1,24 раза (Р~0,99). Однако в начале марта она была близка (статистически не отличалась) к декабрьской. В апреле произошло повышение температуры замерзания в 1,2 раза (Р>0,95) по отношению к ее среднему значению в начале зимы и в 1,49 раза (Р>0,99) — к данным, полученным в ее середине (табл.).

Жировое тело, имевшее максимальное развитие в первой половине зимовки, деградировало к ее завершению (табл.). Так, в период с декабря по февраль этот показатель сократился в среднем в 1,19 раза (Р>0,95), а к середине весны (второй декаде апреля) — в 3,39 раза (Р>0,99).

Высокому развитию жирового тела соответствовали относительно низкие средние значения температуры замерзания в первой половине зимовки (декабрь—январь). Однако понижение температуры в этот период не совпало со статистически значимым изменением состояния жирового тела. Связь между понижением средних значений ТМП и деградацией жирового тела четко прослеживалась только в период завершения зимовки (табл.).

Высокому развитию жирового тела соответствовали относительно низкие средние значения температуры замерзания в первой половине зимовки (декабрь—январь). Однако понижение температуры в этот период не совпало со статистически значимым изменением состояния жирового тела. Связь между понижением средних значений ТМП и деградацией жирового тела четко прослеживалась только в период завершения зимовки (табл.).

У пчел, отобранных одновременно в разные периоды зимовки, не обнаружено связи между развитием жирового тела и температурой замерзания. Так, у особей, отобранных в декабре, коэффициент корреляции между изучаемыми показателями физиологического состояния пчел равнялся 0,046±0,052, в январе — 0,12±0,075, в феврале — 0,07±0,118 и в марте — апреле — 0,002±0,102.

Из изложенного следует, что деградации жирового тела в течение зимовки (особенно в ее завершающих фазах) сопутствует сезонное понижение устойчивости к замерзанию. Однако в одних и тех же фазах этого периода у пчел со сходным состоянием жирового тела последнее может существенно различаться. Это определяется высокой зависимостью ТМП от физиологического состояния насекомых. Оно подвержено сильному влиянию микроклимата (преимущественно температуры и газового состава воздуха), имеющего значительные зональные отличия в занимаемом пчелами гнездовом пространстве. Наибольшие отличия микроклимата отмечаются между периферией гнезда и его тепловым центром. На периферии пчелы подвергаются гипотермии, но находятся в воздушной среде, которая несущественно или совсем не отличается от внешней по содержанию кислорода и двуокиси углерода, а в тепловом центре поддерживается благоприятная температура, но высокое содержание двуокиси углерода и низкое — кислорода.

Периоду локализации пчел в теплой части гнезда сопутствует понижение ТМП в результате активизации питания и аккумуляции в их теле продуктов углеводного обмена, обладающих криопротекторными свойствами. Усиление этого процесса поддерживает гипоксия: концентрация кислорода в тепловом центре может понижаться, выходя за пределы 10%. Роль гипоксии как фактора, влияющего на понижение ТМП, установлена на группах пчел, которых содержали в условиях, имитирующих тепловой центр (Еськов, 1995). В условиях высокогорья подобное влияние оказывает гипоксия на гомойотермных животных, повышая у них толерантность к охлаждению (Иванов, 1968; Morrison, Rosenmann, 1975). В этом выражается конвергентное сходство влияния гипоксии на повышение холодостойкости пойкило- и гомойотермных животных.

Специфическая особенность адаптации медоносной пчелы к гипоксии и возможность изменений ТМП в течение зимовки сопряжены с приобретением в филогенезе вида мобильного этолого-физиологического механизма регуляции теплогенерации и тепловых потерь. Биологически целесообразную работу этого механизма обеспечивают усилия всех рабочих особей семьи, но при разной их активности, изменяющейся в процессе внутригнездовых миграций. Доминирующая роль в теплогенерации принадлежит пчелам, которые находятся в активном состоянии и локализуются в тепловом центре. Вокруг него агрегируются особи, выполняющие теплоизолирующую функцию. Плотность их агрегации повышается, а локомоторная активность понижается в соответствии с удалением от теплового центра и усилением охлаждения. На периферии (за исключением зоны над тепловым центром) локомоторная активность пчел понижается настолько, что может приближаться, а у некоторой их части — достигать состояния холодового оцепенения. Эти особи отогреваются и активизируются благодаря наслоению на них других, покидающих тепловой центр. Миграция пчел в теплую часть гнезда, а из нее на периферию происходит в течение всей зимовки, чем порождается высокая вариабельность их локомоторной и трофической активности.

Локализация пчел в теплой или холодных зонах гнезда по-разному влияет на вектор изменения ТМП. Ее повышение (понижение устойчивости к замерзанию) происходит в то время, когда пчелы находятся на периферии гнезда, не имеют доступа к корму, расходуя внутренние запасы углеводов. Относительно активная часть этих особей потребляет содержимое медовых зобиков; охлажденные до состояния холодового оцепенения поддерживают жизнедеятельность только благодаря углеводам, находящимся в гемолимфе (Еськов, 1984, 1995).

Диапазон изменчивости ТМП, порождаемой внутригнездовой миграционной активностью пчел, имеет некоторые ограничения. Их предельные значения связаны у зимующих пчел с динамикой деградации жирового тела. В этом выражается сходство криопротекторной функции жировых запасов у диапаузирующих одиночно живущих насекомых (Лозина-Лозинский, 1972; Ушатинская, 1957) и у медоносной пчелы, зимующей в состоянии циклической смены гиподинамии и терморегуляторной активности рабочих особей.

Е.К.ЕСЬКОВ, М.Д.ЕСЬКОВА

Высокотемпературная зимовка отводков…

фев 11, 2019

Зимний пчелиный подмор и птичья гречиха…

март 15, 2015

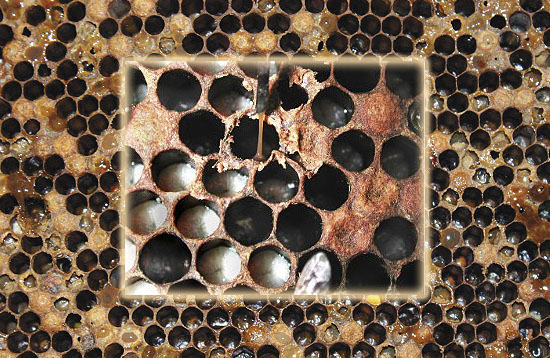

Пчелы с деформированными крыльями…

июль 19, 2016

Мед позднего медосбора…

июль 20, 2018

Биологические признаки приокских пчел…

дек 9, 2024

Сетчатое дно

сен 30, 2016

Гибель пчелиных семей в сезон 2014 г…

янв 29, 2015

Закономерности жизни пчелиной семьи…

апр 6, 2017

Лежак - лучшая конструкция…

апр 17, 2015

Одна из древнейших профессий воска…

июль 19, 2014

Профилактика тропилелапсоза пчел: его ди…

мая 17, 2021

Породное районирование и «лучшие пчелы» …

июнь 15, 2023

Матка вернулась в свой улей …

июнь 11, 2024

Роение в 2015 году

июль 8, 2024

Пирамиды в шутку или всерьез?…

дек 13, 2017

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":