![]() Практически до конца ХVIII в. в России ведение сельского хозяйства основывалось исключительно на личном опыте крестьян, о чем не без горечи писал президент Вольного экономического общества Н.С.Мордвинов: «Признано за непреложную истину, что начало богатства, а с оным и благосостояние народа, возникает от плодов землею произрастаемых. Но изобилие и качество плодов зависит от степени просвещения в науке сельского хозяйства, сия же наука полезнейшая в составе других мало известна в России, ибо ни в одном из учебных заведений не преподается... Крестьяне сеют, жнут как пахали, сеяли, жали сто лет назад». В полной мере это касалось и пчеловодства. Нельзя, однако, утверждать, что в нашей стране совсем ничего не делалось по части науки и народного просвещения.

Практически до конца ХVIII в. в России ведение сельского хозяйства основывалось исключительно на личном опыте крестьян, о чем не без горечи писал президент Вольного экономического общества Н.С.Мордвинов: «Признано за непреложную истину, что начало богатства, а с оным и благосостояние народа, возникает от плодов землею произрастаемых. Но изобилие и качество плодов зависит от степени просвещения в науке сельского хозяйства, сия же наука полезнейшая в составе других мало известна в России, ибо ни в одном из учебных заведений не преподается... Крестьяне сеют, жнут как пахали, сеяли, жали сто лет назад». В полной мере это касалось и пчеловодства. Нельзя, однако, утверждать, что в нашей стране совсем ничего не делалось по части науки и народного просвещения.

В апреле 1797 г. в деревне Тярлево под Петербургом по указу императора Павла I была открыта первая в России государственная земледельческая школа «для приведения сельского домоводства в успешнейший порядок и надлежащее устройство, а также для скорейшего постижения нужных сведений и лучших приемов ведения хозяйства в деревне». Судя по тому, что в числе первых двадцати воспитанников Тярлевской школы были и восемь выпускников Московского университета, император рассчитывал превратить ее в высшую сельскохозяйственную школу.

В начале ХIХ столетия уже было создано несколько земледельческих школ. В 1804 г. открыли школы виноделия в Крыму, Кизляре, Аккермане, а в 1817 г. — училище садоводства в Екатеринославле. В 1820–1822 гг. появились земледельческие школы в Пензе и Москве, в 1859 г. было основано Главное училище садоводства в Одессе. К концу 1870-х годов в России насчитывалось 14 подобных заведений, через десять лет — 43, а спустя еще десять — 133. К концу XIX в. число учащихся в них достигало 6 тыс. человек.

Успешно действовали и частные земледельческие и садоводческие школы в разных губерниях России. Во многих из них преподавали пчеловодство. Из специальных пчеловодных школ нельзя не упомянуть школы П.И.Прокоповича на Черниговщине и при Измайловской пасеке в Подмосковье, о деятельности которых неоднократно рассказывалось в журнале «Пчеловодство».

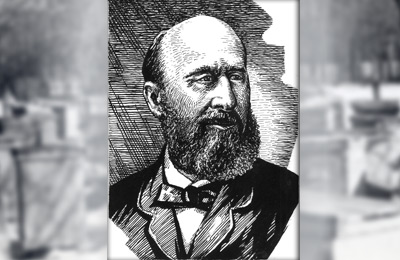

В 1880 г. близ села Бурашево, что неподалеку от Твери, по инициативе замечательного русского ученого-химика А.М.Бутлерова открылась еще одна пчеловодная школа. По решению Министерства государственных имуществ выпускники этого среднего специального учебного заведения получали профессию «обученного пасечника», а после 1888 г. — еще и квалификацию садовода и огородника. Занятия были рассчитаны на три года. Первоначально в Бурашевской школе обучалось 10 воспитанников, в 1882 г. их уже стало 17, а в 1888 г. — 23. Первым попечителем школы был А.Б.Вракский, потом его сменил А.С.Юрлов. «Обученные пасечники» работали на пасеках в казенных имениях и военных поселениях, ежемесячно получая по 250–300 руб. — немалые для тех лет деньги. Своеобразной школой стала пасека в имении самого А.М.Бутлерова (см. ж-л «Пчеловодство» №6, 2002).

Приобщению народа к замечательному научному и практическому опыту в немалой мере способствовали и так называемые школы народных учителей. Среди них особой популярностью пользовались школы по пчеловодству, садоводству, огородничеству. Каждый уважающий себя специалист (врач, агроном, лесовод, учитель, чиновник и т.д.) считал для себя за честь получить знания в них и затем обучать миллионы крестьян и рабочих.

Основные условия прогресса любого дела заключаются в общении специалистов друг с другом. Доступной формой такого общения в России с 1840-х годов стали различные профессиональные съезды. Первый проект положения о съезде был утвержден в 1869 г. В нем отмечалось, что «съезд есть временное, периодически повторяющееся общение лиц, теоретически или практически занимающихся сельским хозяйством в обширном смысле этого слова с целью содействия всестороннему развитию сельского хозяйства». В положении предусматривалось, что на них кроме общих прений по различным вопросам желательно читать популярные лекции; устраивать выставки различных производств; испытывать орудия и машины; посещать передовые хозяйства и учебные заведения, проверять статистические данные, представляемые участниками; производить пробные работы и посевы, чтобы к следующему съезду убедиться в их результатах; общаться с торговцами и покупателями.

Средства для их проведения изыскивали из земских ассигнований, за счет подписных листов членов обществ, пожертвований частных лиц, сборов участников; определяли и уровни: всероссийские и местные (губернские и уездные). С 1860-х годов сельскохозяйственные съезды стали проводить повсеместно. Приезжали на них и пчеловоды, чтобы получить консультации по рациональному ведению пасек. Все это способствовало народному образованию и развитию культуры.

Вместе с тем известно, что слово далеко не всегда влечет за собой реальное дело и лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Именно с этой целью начали проводить многочисленные выставки. По пчеловодству выставки были и стационарные, и передвижные.

За последние 40 лет ХIХ столетия в России было проведено 588 сельскохозяйственных выставок. В начале ХХ в. ежегодно проводили уже по 250 выставок, почти на каждой из них демонстрировались образцовые пасеки. Победителей награждали похвальными листами, бронзовыми, малыми серебряными и большими серебряными, а также золотыми медалями.

В помощь людям, искренне желавшим приобщиться к знаниям, в России выпускали специальную литературу. Особый интерес в этом проявило Вольное экономическое общество, приступившее к изданию серии «Сельская библиотека». Во второй половине ХIХ в. в ней уже насчитывалось 160 книг. Помогло общество наладить и выпуск специальной литературы по пчеловодству.

Пчеловодство требует профессионализма, умноженного на терпение и трудолюбие, основы его постигают кропотливой учебой и приобретением опыта. Думается, необходимо возродить накопленный в течение многих десятилетий опыт обстоятельного обучения пчеловодов, и тогда этим интереснейшим делом смогут заняться миллионы владельцев садово-огородных участков, а мед для простых россиян станет вполне доступным продуктом.

Р.В.БОБРОВ

Москва

Пчеловоды, шмелеводы нужны России…

окт 28, 2015

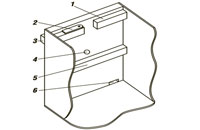

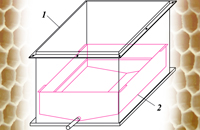

Усовершенствованный пчеловодный ящик…

янв 15, 2021

Метод биологической оценки меда…

апр 8, 2023

Пчеловодство нуждается в сотрудничестве…

окт 20, 2015

Вопросы по законодательству (1)…

фев 5, 2015

Организация племенной пасеки в Новосибир…

нояб 9, 2014

Новая жизнь старого лекарства…

нояб 30, 2014

Реакция шмелей на сладкие корма…

сен 25, 2018

Перетопка сотовых рамок…

дек 21, 2023

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":