![]() Прежде чем касаться современных проблем пчеловодства в Камчатской области, хочется привести некоторые исторические факты.

Прежде чем касаться современных проблем пчеловодства в Камчатской области, хочется привести некоторые исторические факты.

Интерес к пчеловодству на Камчатке стал заметно проявляться только с 90-х годов XX столетия. Однако имеются достоверные факты разведения здесь пчел задолго до указанного срока (документы в Государственном историческом архиве).

Авторство одной из докладных записок принадлежит видному ученому, исследователю Дальнего Востока В.Л.Комарову: «Петербургский Ботанический сад. Старший консерватор Комаров. Приамурскому генерал-губернатору. Октябрь 1909 г.

На запрос Ваш о возможности развести пчел в Петропавловском уезде имею честь почтительнейше сообщить, что таковая мера в высшей степени желательна, в особенности если вместе с ульями рамочной системы будет хотя бы на 2–3 года отправлен опытный пчеловод. Наиболее подходящими были бы пчелы и человек, взятые из горной части Алтайского округа. Медоносные травы имеются в совершенно достаточном количестве как у Пaратунки, так и близ Завойко (в настоящее время г. Елизово. — Авт.)».

Менее чем через два года после этого в Петропавловск-Камчатский доставили несколько ульев, о чем говорится в следующем документе:

«Губернатор Камчатской области. 1 июля 1911 г. №2095. Высокородию Конраду Александровичу Акшевец.

Шесть ульев пчел в текущем году получены. Дошли довольно удовлетворительно, хотя присланы в старых достаточно потрепанных ульях.

Ульи распределены: два — на ферме, один — Петропавловскому дьякону, пчеловоду-любителю, один — новоселам в Тарье, один — священнику в Ключевском, один — учителю в Ключевском. К сожалению, не был прислан одновременно необходимый инструментарий для ухода за пчелами. Перфильев».

Миссионер иеромонах Нестор Камчатский, посещая населенные пункты, фотографировал наиболее интересные объекты. На одном из снимков изображен священнослужитель возле небольшой пасеки. Как пишет Нестор: «Священник отец М.Ерохин, настоятель Ключевской Троицкой церкви, в 1910 г. занялся пчеловодством, и его труды увенчались успехом. Пчелы были им вывезены из Уссурийского Свято-Троицкого монастыря, и благодаря тому, что в с. Ключах имеются медоносные травы, пчеловодство привилось». Скорее всего, именно этот священник получил один из завезенных в 1911 г. ульев, возможно, в дополнение к уже имеющимся у него.

Кроме того, Нестор упоминает о более ранней попытке разведения пчел на Камчатской земле, а также объясняет, почему сельское хозяйство, и пчеловодство в частности, очень трудно приживалось на полуострове. «Еще в 1711 г. монахом Игнатием Козыревским проводился первый опыт в с. Ключах и в Нижне-Камчатске пчеловодства, хлебопашества и огородничества и давал хорошие результаты, но вследствие насильственного принуждения камчадалов и переселенцев к этому труду (их наказывали ударами плеткой), земледелие не прививалось на Камчатке. К тому же легкий способ добычи пушного зверя, соболя и рыбы отвлек камчадалов от хлебопашества».

Но вернемся к началу XX в. Вот какая информация содержится в отчете «Результаты проверки некоторых частных огородов города для сравнения с результатами огородничества на сельхозферме». Отмечается крайне нерадивое отношение к ведению хозяйства, в том числе и к пчелам, на казенной ферме в Петропавловске. «Губернатору Камчатской области. 21 сентября 1913 г. №240. ...К зиме от 13 ульев осталось 4, которые хранились в грязной кладовой жилого здания возле русской печки, вследствие чего многие пчелы погибли. Рублев — ветфельдшер занялся очисткой ульев, по-видимому, оставшиеся пчелы будут спасены. Подписал вице-губернатор Чаплинский».

В 30-е годы, когда начиналось интенсивное освоение природных ресурсов Северо-Восточного региона нашей страны, импульс для развития получило и сельское хозяйство Камчатки. Некоторое внимание также было уделено пчеловодству.

В объяснительной записке о намечаемых на 1931 г. затратах в хозяйствах АКО (Акционерного Камчатского Общества) указано: «...в Петропавловском и Козыревском совхозах намечается ... организовать пасеки в целях проверки возможности развития на Камчатке пчеловодства».

В финансовых отчетах АКО можно найти сведения, из которых следует, что на Камчатку в 1930 г. были завезены 54 пчелиные семьи, из них 30 осталось в Петропавловском совхозе, 24 были отправлены в Козыревский совхоз. Сообщается, что в хозяйствах АКО выход меда в 1930 г. составил 50 кг, в 1931 г. — 300 кг. Но пчеловодство сразу было записано в разряд убыточных отраслей: «убыток Петропавловского совхоза за 1931 г. от пчеловодства и овцеводства составил 38 525 руб. 10 коп.». При этом себестоимость 1 стакана меда была 13 руб. 61 коп.

П.П.СНЕГУР

Камчатский филиал

Тихоокеанского института географии ДВО РАН

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

Сколько лет тобольским пасекам?…

янв 30, 2018

Производство воска

июнь 4, 2014

Права пчеловода должны быть восстановлен…

авг 25, 2014

Ученые о дальневосточных (приморских) пч…

март 27, 2015

Медовые нюансы

мая 2, 2018

Значение посещаемости пчелами медоносов…

мая 20, 2015

Враг приближается к границам Чехии…

июнь 20, 2016

Пчелы-кормилицы при лабораторных исследо…

нояб 30, 2016

Устойчивые к варроатозу…

июль 22, 2017

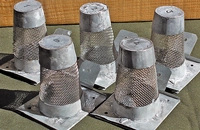

Садок-контейнер

март 2, 2023

Мечение матки — экономия труда (2)…

апр 12, 2015

Влияние автотранспорта на среду обитания…

мая 16, 2014

На нашей пасеке — украинские степные пче…

мая 2, 2017

Факторы, влияющие на восковыделение и ст…

июнь 18, 2014

Безопасное строгание

янв 2, 2015

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":