![]() С середины XIX в. в нашей стране стали издавать «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба». Это были солидные труды, характеризовавшие природу, быт, хозяйство различных территорий. Приходится только удивляться многогранности знаний русских офицеров. В этих материалах можно найти сведения о ценах на хлеб, об урожайности сельскохозяйственных культур, истории того или иного края и, конечно, о пчеловодстве. Каждой губернии посвящались один или два тома. Думается, что исследования русских офицеров будут интересны для современных пчеловодов.

С середины XIX в. в нашей стране стали издавать «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба». Это были солидные труды, характеризовавшие природу, быт, хозяйство различных территорий. Приходится только удивляться многогранности знаний русских офицеров. В этих материалах можно найти сведения о ценах на хлеб, об урожайности сельскохозяйственных культур, истории того или иного края и, конечно, о пчеловодстве. Каждой губернии посвящались один или два тома. Думается, что исследования русских офицеров будут интересны для современных пчеловодов.

Для начала обратимся к истории славян. Как этнос они зародились где-то на берегах реки Савы (современная Сербия) и двинулись на восток. Перейдя Карпаты, славяне вышли на западную часть необъятной Русской равнины, покрытой лесами, плавно текущими реками, бездонными озерами. Поляне и древляне обосновались на Днепре, северяне — на Северском Донце, полочане — на реке Полоче, словене — на Ильмень озере. Несколько позже вятичи и родимичи, выходцы из современной Польши, осели по реке Оке. Славяне спокойно жили на своих плодородных землях, но при натиске урало-алтайских народов вынуждены были уйти к северу и укрыться за стеной лесов. В жестоких стычках с врагами они теряли лучших своих богатырей. Но самые крепкие возвращались из битв, и славянские женщины вновь рождали детей — крепких воинов.

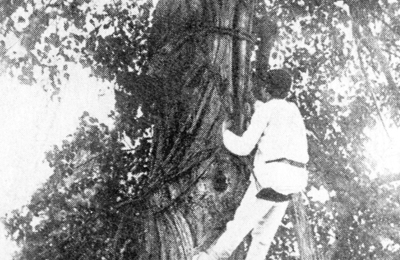

Славяне обладали могучей жизненной силой, и, по-видимому, немалую роль в этом играли мед и медовые напитки, ведь пчеловодство принадлежало к исконным их промыслам. Бортники стали первопроходцами в освоении новых земель.

Перед просторами Сибири были у славян два природных рубежа. Первый — великая река Волга. Но спустя какое-то время русские витязи пришли на Волгу, да и перешагнули ее. Второй рубеж — Урал, или Каменный пояс. Ходили среди народа слухи о каких-то сказочных странах, где небесная благодать оборачивалась земным изобилием. Такие сказания кружили головы — целыми деревнями и селами снимались мужики с места, отправляясь в сказочные края, поэтому правительство вынуждено было ставить за Уралом крепкие заставы, чтобы ловить и возвращать домой беглецов. Да разве остановишь русского мужика, устремившегося на поиски рая? Он и Урал преодолел, и неведомые сибирские хребты прошагал, переплыл Великий океан и в Америке обосновался.

После отмены в 1861 г. крепостного права крестьяне с новой силой двинулись на восток в поисках свободных земель. Вместе с переселенцами «ехали» и пчелы.

Вернемся, однако, к теме статьи. Вот как оценено в «Материалах…» состояние пчеловодства на просторах российских.

Тобольская губерния. Пчеловодство неизвестно совсем. Что делать пчелам в комарных болотах да хвойных лесах? Для них это пустыня.

Томская губерния. Огромные сплошные леса прерывисто тянутся на север и исчезают в болотистых тундрах. В южной части губернии пчеловодство быстро развивается. Усть-Каменогорск и Бухтарминская крепость становятся центрами алтайского пчеловодства, его основу составляет серая русская пчела. В 1849 г. в этих районах насчитывается 12 тыс. ульев, которые ежегодно дают до 1 тыс. пудов меда (1 пуд = 16,38054 кг. — Авт.).

Пермская губерния. Здесь природные условия для пчеловодства намного лучше, да и развивалось оно гораздо раньше, в основном пчеловодство лесное. В лесу ставят борть и оставляют без присмотра на все лето и только в августе забирают мед. (Воровство бортей или меда неизвестно. Не позволяют законы древнего бортничества.) На зиму пчелам оставляют некоторое количество меда. Часто его бывает недостаточно, и пчелы гибли. Чтобы молодые рои не улетали далеко, рядом со старой бортью ставят несколько свободных бортей.

В 1846 г. продано 17,5 тыс. пудов меда по 5–7,5 руб. за пуд (стоимость шкурки соболя — 5 руб.). (Здесь и далее цены указаны в рублях серебром. — Авт.) В 1863 г. цена на мед не изменялась, а собрали его в следующем количестве: в Красноуфимском уезде с 6936 бортей — 2507 пудов 8 фунтов (1 фунт = 0,4095 кг. — Авт.); в Пермском и Кунгурском уездах с 2552 бортей — 569 пудов 15 фунтов; в Оханском уезде с 1312 бортей — 386 пудов 34 фунта; в Осинском уезде с 1174 бортей — 467 пудов 20 фунтов; в Соликамском и Чердын-ском уездах с 240 бортей — 112 пудов 20 фунтов; в Шадринском уезде с 5 бортей — 9 пудов 6 фунтов.

К концу XIX в. климат в Пермской губернии стал более мягким и потому благоприятнее для пчеловодства. На север начали быстро продвигаться тополь и липа. Старожилы говорили: «Липа идет к нам с полдня». Естественно, это дерево создавало для медосбора лучшие условия.

Леса и благоухающие разнотравные луга. Русской равнины составляли приволье для бортевых пчел. Но чем хуже лесу — тем хуже пчелам. Это отмечено и в «Материалах…».

Тверская губерния (1848 г.). Порубки, лесные пожары, расчистка лесов под пашни и сенокосы, продажа целых участков на вырубку, переселение крестьян и, наконец, заведение фабрик и заводов — все эти обстоятельства до чрезвычайности способствуют истреблению лесов. Пчеловодство захудалое.

Костромская губерния (1848 г.). Причины сокращения лесов: нерасчетливое хозяйство. «...За совершенный почти бесценок гораздо выгоднее обратить свой участок леса под пашню, нежели беречь его».

По преданиям черемисов (марийцев. — Авт.), они селились в пределах Костромской губернии в поисках лучших земель для пчеловодства, звероловства и птицеловства. Русские жители Варнавинского, Макарьевского, Ветлужского уездов имеют до 50 ульев и более, «которые по большей части подняты в лесах на деревьях». В обыкновенный год из Ветлужского уезда продают около 1 тыс. пудов меда по цене от 4 до 6 руб. за пуд. «Мед здешний, известный под именем липовца, отличается своею белизною, прозрачностью и особенно ароматом; воск тоже хорошего качества».

Однако пчеловодство в губернии находится в зачаточном состоянии. У русских крестьян нет достаточного умения в уходе за пчелами по сравнению с черемисами. (Для сравнения: шкура медведя стоила 8–12 руб., пара тетеревов или рябчиков — 20–40 коп., чистый доход с десятины ржи — около 10,5 руб. 1 десятина = 1,0925 га. — Авт.).

Ярославская губерния (1851 г.). Эти места прежде изобиловали лесами, но легкость сбыта древесины и нужда помещиков в деньгах привели к постепенному истреблению лесов. Пчеловодство не существует как промысел.

Нижегородская губерния. Разведением леса здесь никто не занимается, и он год от году уничтожается; только благодаря вниманию правительства казенные (государственные. — Авт.) леса более сохранены. Пчел разводят преимущественно мордва и черемисы. Ульев насчитывается до 20 тыс. Собирают меда 9,8 тыс. пудов, воска 1,5 тыс. пудов. Цена 1 пуда меда 3–8 руб., воска — до 20 руб.

Казанская губерния (1850 г.). Пчеловодство приходит в упадок. Где было 400 ульев, осталось едва 100. За стоянку ульев в казенных лесах взимают плату до 8 коп. в год. Каждый улей дает 15–45 фунтов меда по цене 3–7 руб. за пуд. Воск стоит 8–18 руб. за фунт. «Разведения лесов нет, что и служит сокращением пчеловодства».

Симбирская губерния (1853 г.). «По остаткам старых лесов, сохранившихся в северных уездах, надобно полагать, что в этой губернии были когда-то превосходные леса, но неосторожною и излишнею порубкою они истреблены до того, что многие жители принуждены уже покупать на свои надобности сплавляемый из Казанской и Вятской губерний строевой и дровяной лес, а это обратило внимание на сбережение лесов». Пчеловодство — занятие второстепенное. Несколько более оно развито в уездах, где большие посевы гречихи. Стоимость меда — 10–25 коп. за фунт.

Самарская губерния (1853 г.). «В степях же... очень редко можно найти рощи высокоствольных дерев, только в буераках и кое-где в оврагах есть низкий кустарник вишен, дикого миндаля, казачьего можжевельника». Пчеловодство довольно развито. Некоторые хозяйства имеют до 500 ульев. Всего в губернии насчитывается до 10 тыс. Доход от пчеловодства — до 10 тыс. руб. С каждого улья собирают меда 30–40 фунтов.

Саратовская губерния (1852 г.). По преданиям, раньше здесь были дремучие леса. Пчеловодством занимаются в основном мордва и мещеряки. Некоторые из них содержат до 200 ульев. В южных районах промысел часто убыточен из-за засух. Доход от пчеловодства по всей губернии — 50–60 тыс. руб.

Астраханская губерния (1852 г.). В степях растут низкий кустарник граба, вишня и калмыцкая малина. «Пчеловодство в этом крае в весьма нецветущем состоянии». Основу ему положил Петр I, повелевший доставить сюда 50 семей из Малороссии (южная часть современной Украины), но дальнейшего развития промысел не получил.

- Окончание следует -

А.И.РЫЖИКОВ

Мордовия, г. Темников

Генотип, фенотип и норма реакции в услов…

мая 19, 2023

Генетическая природа роения…

авг 12, 2014

Усиление семей перед главным медосбором…

июнь 23, 2019

Научно-производственная фирма Апи-Сан…

окт 29, 2015

Оценка медопродуктивности приокских пчел…

окт 6, 2022

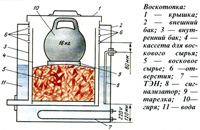

Усовершенствовал воскотопку…

нояб 12, 2017

Опыты с летками

июнь 26, 2014

Гемолимфообращение в крыльях пчел…

июнь 17, 2014

Лето на стационарной пасеке…

июль 15, 2015

Пчеловодство Сербии

окт 28, 2015

«Чистая неделя» в семье…

окт 12, 2015

Зимовка на ограниченном гнездовом простр…

окт 9, 2020

Меченые матки облегчают работу…

авг 28, 2017

Отрасль была восстановлена…

мая 11, 2022

Срочное получение маточного молочка…

нояб 22, 2022

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":

Адрес редакции журнала "Пчеловодство":